RSS-канал «Занимательная история культуры»

Доступ к архиву новостей RSS-канала возможен только после подписки.

Как подписчик, вы получите в своё распоряжение бесплатный веб-агрегатор новостей доступный с любого компьютера в котором сможете просматривать и группировать каналы на свой вкус. А, так же, указывать какие из каналов вы захотите читать на вебе, а какие получать по электронной почте.

Подписаться на другой RSS-канал, зная только его адрес или адрес сайта.

Код формы подписки на этот канал для вашего сайта:

Последние новости

ДОТы возле деревни Кошкино Кингисеппского района. Часть Лужского рубежа.

2017-10-18 17:33 pohod_vosemvrat

Оригинал взят у  pohod_vosemvrat в ДОТы возле деревни Кошкино Кингисеппского района. Часть Лужского рубежа.

pohod_vosemvrat в ДОТы возле деревни Кошкино Кингисеппского района. Часть Лужского рубежа.

Гарнизон каждого ДОТа сражался до последнего патрона, выдерживая по несколько дней штурмы немцев. В большинстве случаев все защитники погибали, но никогда не сдавались. Изредка им удавалось ночью через лес пробиваться к своим. Их героический подвиг позволил Ленинграду выиграть время и укрепить свою оборону, а также эвакуировать часть мирных жителей

Первый ДОТ находится прямо у шоссе.

Силами общественности он превращен в мемориал. На нем есть и табличка с информацией, и цветы.

Защитники ДОТа погибли в августе 1941, когда фашисты пошли на решительный штурм Лужского рубежа, где были задержаны на целых 45 дней. Героическое сопротивление защитников Лужского рубежа повлияло на исход всей войны - вопреки советской пропаганде и мифам, именно Лужский рубеж стал первым местом, где немцы встретили настоящее сопротивление впервые с начала войны, и это не дало им возможность перебросить часть войск с северного направления на Москву, что привело бы к ее неминуемому падению. Возможно, именно Лужский рубеж стал тем местом, где решилась судьба нашей Родины. В школьных учебниках не любили почему-то о нем говорить, в лучшем случае уделяли 2-3 строчки. Было неприятным советской пропаганде рассказывать о наших поражениях. Но такое поражение, где немцы застряли на полтора месяца, потеряли много сил и не смогли в итоге вовремя выполнить свои задачи - ценнее многих побед. Лужский рубеж - эта та страница истории, о которой каждый из нас обязан помнить. И о его героических защитниках, спасавших нашу страну.

ДОТ разрушен, но посмотреть здесь все равно есть на что. Внутреннее устройство во многом сохранилось, видны амбразуры для стрельбы.

Они направлены в сторону реки Луги.

Здесь когда-то стоял пулемет, бивший по фашистам.

Надписи красным "Смерти нет, ребята","Они не пройдут". Думаю, так кто-то реконструировал те надписи, которые оставляли защитники ДОТа своей кровью на стенах.

Чтоб найти второй ДОТ, мы свернули с шоссе по деревенской дороге. От нее влево уходила лесная тропа, которая вела прямо к ДОТу. Похоже задачей этого укрепления было дополнять первый огневой мощью и прикрывать его, чтоб враги не подошли к нему с другой стороны.

Вокруг каждого ДОТа, как узла обороны, сражались пехотинцы из обычных частей, сидевшие в окопах , таким образом число сражающихся солдат возле укрепления было несколько десятков - гарнизон ДОТа численностью 10-25 человек + приданная к нему пехота. Здесь на табличке перечислены те погибшие здесь бойцы, чьи имена удалось установить. В ходе боев ДОТ потратил все боеприпасы, половина бойцов были убиты или тяжело ранены, после чего гарнизон попытался лесом прорваться к своим. Как пишут в интернете, точно известно лишь об одном выжившем - это был сержант, которого заранее отправили с документами в сторону отступивших наших войск, и его отход ДОТ прикрывал своим огнем. Он шел через леса и болота около месяца. Удалось ли выжить хоть кому-то еще из гарнизона ДОТа - неизвестно, вероятно, они все так и погибли в тех лесах.

Силами энтузиастов были восстановлены траншеи вокруг ДОТа, укреплены свежими бревнами вместо сгнивших, но к сожалению, ДОТ затоплен водой, внутрь не попасть.

На стенках ДОТа со всех сторон видны следы вражеских пуль

Амбразура

Вечная память всем погибшим в той войне советским людям ...

------

Сайт о Петербурге и Ленинградской области в ВК: Петербург для души и тела

Страница нашего туристического клуба: Клуб Туризма "Восемь Врат"

Ивангородская крепость. Могучая красота Средневековой Руси! Часть 2. Замок.

2017-10-13 07:47 pohod_vosemvrat

Оригинал взят у  pohod_vosemvrat в Ивангородская крепость. Могучая красота Средневековой Руси! Часть 2. Замок.

pohod_vosemvrat в Ивангородская крепость. Могучая красота Средневековой Руси! Часть 2. Замок.

Теперь расскажу подробнее о второй части крепости, отделенной от основной высокими и мощными стенами - Замке. Так его называли в те времена, а обычно такие укрепленные части, представляющие собой крепость внутри крепости называют словом "цитадель", а на Руси еще использовали слово "детинец".

Итак, первую часть рассказа я прервал на том месте, где мы вышли на стену, ведущую к Замку. Начну с фотографий зубцов наверху стены. Они выше самых рослых людей. Внушительная конструкция...

Через эту квадратную башню мы прошли дальше. Здесь фото уже сделано после того, как мы ее прошли.

Через бойницу видно Набатную башню

Серьезная башня. Врагам не по зубам.

Интересная деталь башен Ивангородской крепости - винтовые каменные лестницы! В Европе это частый элемент оборонительной архитектуры, а на Руси встречаются очень редко. Винтовая форма лестницы, закрученной, если идти сверху вниз, по часовой стрелке - облегчает бой для тех, кто обороняется. Дело в том, что вражеские солдаты, чтоб не получить удар мечом из-за угла, во время подъема должны держаться наружной стенки, той, где окошки, чтоб видеть вражеских солдат за поворотом. Соответственно, правая рука с мечом у них размахнуться не может - стена мешает. А вот обороняющийся к этой же стене прижат левой рукой, и правой орудует спокойно. Так как большинство из нас правши, потери защитников в схватке на такой лестнице всегда будут ниже, чем атакующих.

Выходим дальше. Впереди башня Замка.

А вот и могучая стена, отделяющая Замок от Боярского города.

Идя по верху, через башню, сталкиваешься с еще одним препятствием-ловушкой. Здесь в полу трехметровая дыра, прикрытая мостиком, который убирался с помощью цепи. Если враги прорвались бы в Боярший город и стали там хозяйничать, то защитники Замка убрали бы этот мостик - и враг бы дальше не прошел. Да еще и попадали бы первые, не заметившие подвоха, в пропасть.

В этой башне можно подняться на самый верхний ярус. Вообще, Ивангородская крепость замечательна - здесь можно подниматься куда угодно, видеть очень много, щупать, изучать...

Шатер башни

Огромные бойницы.

Из башни видно многое. Например, можно наблюдать все, что происходит в Боярском городе.

И кто ходит по стенам крепости.

Видно замок врагов - в городе Нарве. Небывалое дело - два замка друг напротив друга, разделенные небольшой рекой!

И при этом видно и свои башни, а также свою часть крепости.

И вид этот внушает уважение и восхищение...

Уходим из башни и идем по крепостной стене Замка. Она очень высокая.

Высота ее связана с наличием врага на другом берегу. У поганых ливонцев, а затем и шведов, к которым позже перешла эта земля, была в замке высоченная башня, из которой видно было, что происходит в нашей крепости. Это совершенно не устраивало Московское государство, поэтому в Замке наращивали стену до тех пор, пока противник не перестал видеть его внутренний двор. Боярший Город тоже стал по большей части для той башни закрытым, лишь только самая дальняя стенка оттуда просматривается (об этом легко догадаться, потому что мы оттуда видим верхушку башни, а раз мы ее видим, то и нас оттуда видно). Вот такой "каменный занавес" не только сделал крепость неприступной для вторжения, но и стал препятствием для зрительного шпионажа.

Две башни Замка, которые ближе всего к реке, остались без верхушек. Теперь они представляют собой просто смотровые площадки. Кстати, весьма неплохие.

На одной из них - флаг РФ. Своего верха башни лишились по вине проклятых оккупантов - фашистов. Отступая в 1944 году, они зачем-то решили башни взорвать. Всю крепость разрушить они не смогли, но нагадить и попортить им удалось. Очень странное поведение, совершенно варварское и бессмысленное. Видимо, у них были комплексы и зависть, что наша крепость круче, чем у них.

Отсюда хорошо смотреть на Эстонию.

И на людей, гуляющих внизу под стенами. С огромной высоты крепостных стен они кажутся совсем маленькими.

Видно мост, через который люди попадают из России в Эстонию, и наоборот. Часть на машинах, а еще больше пешком.

Видны бастионы Нарвской крепости, где стояла артиллерия. Время от времени обе крепости начинали друг по другу стрелять, когда наши страны были в состоянии войны. Хотя особого вреда это никому не приносило.

Бастионы Нарвской крепости внушительные. Хотя сама по себе их крепость не особо интересна.

Обратим же взоры внутрь Замка. Тут можно увидеть руины самой первой крепости, построенной в 1492 году, и разрушенной через несколько лет шведами. Хорошо видны сохранившиеся основания башен, а также нижняя часть стен. Можно представить себе размеры и контуры той крепости.

Интересная деталь - две башни оказались встроенными в стену Замка. И правда, чего материалу пропадать, если он уже есть и стоит. Не стали разбирать, а просто доложили сверху камня.

Эстетики конечно в этом мало, но Ивангородская крепость строилась не для красоты, как многие Кремли, а для суровых военных дел.

Здесь хорошо видно, как остатки башни первой крепости вросли в стену Замка.

Белое здание - Малый Пороховой Амбар. В Замке и Бояршем Городе были свои склады боеприпасов, так что они могли действовать независимо друг от друга. Архитектура Амбара тоже западная по стилю.

Из угловой башенки видно зелень Бояршего города. Сейчас закончим ход по стене Замка и вернемся туда.

Через эту высокую башню идет наш путь обратно, в Боярский город. А оттуда - домой.

Бросаем прощальный взгляд на Замок... До чего же здесь круто...

Вот мы и в Боярском городе.

Здесь видна еще одна фортификационная пристройка - Боярший Вал. Прежде, чем подойти к стенам крепости, враг встретился бы с ним. А здесь стояла вынесенная подальше от стен артиллерия, чтоб встречать врагов на дальних подступах. Сюда мы еще зайдем, когда выйдем из крепости.

А так выглядит вход в Замок из Боярского Города, если идти внизу, а не по стенам.

Теперь немного уделим внимания двум церквям Ивангородской крепости, построенным в 16 веке, и являющимися памятниками средневековой архитектуры. Очень необычной по стилю. Это Успенская и Никольская церкви. Просто выложу немного фото.

Интересная табличка для туристов. Видимо, туристы не всегда ведут здесь себя адекватно. Это поразительно! Попасть в Ивангород нелегко, здесь закрытый город, въезд по пропускам. Кто-то прикладывает много усилий, чтоб попасть в музей, а потом гадит! Умом Россию не понять...

Дальше выходим из крепости, идем вдоль стены. Наша последняя цель - посмотреть снизу Боярский Вал.

А вот и он. Один из его бастионов.

Весьма не маленькая по размерам пристройка к крепости...

Входим через реконструированные ворота, затерявшиеся в зелени.

Стена крепости снаружи, вид с территории Боярского Вала.

Вал когда-то был тут земляной, а ныне это просто каменная стена. Внизу стояли пушки, а в нишах прятались боеприпасы. Отсюда велся огонь по врагу, не давая ему подойти к стенам крепости и начать осаду.

На этом я завершаю обзор Иваногородской крепости. Мы провели в ней почти три часа . Успели увидеть очень много , непрерывно ходили - и все равно увидели далеко не все... Так что вы можете представить себе масштаб и всю грандиозность сооружения!

И вы молодцы, если прочитали до конца обе части моего рассказа!) Спасибо за внимание!

----

Туристический клуб "Восемь Врат", Санкт-Петербург.

Мы в контакте https://vk.com/club17791063

Мы в фейсбуке https://www.facebook.com/groups/pohodvosemvrat/

Ивангородская крепость. Неприступная твердыня на западных рубежах. Часть 1. Боярший город.

2017-10-11 17:49 pohod_vosemvrat

Оригинал взят у  pohod_vosemvrat в Ивангородская крепость. Неприступная твердыня на западных рубежах. Часть 1. Боярший город.

pohod_vosemvrat в Ивангородская крепость. Неприступная твердыня на западных рубежах. Часть 1. Боярший город.

Итак, Боярший город.

Тут надо сразу отметить, как исторически строилась Ивангородская крепость. Изначально это было небольшое укрепление на территории ныне существующего Замка , только в несколько раз меньше. Он состоял из 4 высоких башен и коротких стен между ними, в общем, вполне похоже на укрепление какого-нибудь европейского феодала. Выглядело это как на рисунке, только по-моему башни были выше, а стены короче. В общем, тесновато.

Крепость такая была хороша, как пограничный укрепленный пункт, но серьезная армия ее смогла взять без особых трудностей - всего через 4 года это сделали шведы. Как оказалось в будущем, сделали зря. Закрепиться они здесь не смогли - пришло "разбираться" московское войско, шведы предпочли убраться восвояси. А русские выстроили в 1496 новую крепость, которая была раз в десять больше и сильнее, чем предыдущая - весьма достойный ответ на уничтожение первой крепости. Раз вам не нравилась наша маленькая крепость, получите тогда огромную. Эта крепость и называется Большой Боярский или Боярший город.

Там же, где была маленькая первая крепость, башни которой вошли внутрь стен Бояршего города, как часть кладки, достроили вторую крепость - Замок, с мощнейшими башнями и стенами. Для его нужна отделеная от основной крепости вторая, более мощная - я уже писал. Это примерно, как надувная лодка с двумя отсеками - если проколешь один, и он сдувается, то на втором целом можно доплыть до берега. На фото - высоченная стена внутри крепости, отделяющая Боярший Город от Замка.

Боярший город к 1509 году решили расширить, участок стены разобрали и перенесли дальше, и образовался большой выступ, который называют Передний Город. Это похоже на то, как многие на своих дачах делают пристройки к дому, чтоб расширить жилую площадь. До сих пор можно увидеть фрагменты старой стены, и понять, откуда и куда она передвинулась, и как крепость расширилась.

Ну а теперь МНОГО фотографий внутри Бояршего города.

Это возле входа в крепость. Домик - это касса. Там сидит бабуля и продает билеты и сувениры. Никто не проверяет, купили ли билет вы, теоретически можно и так проскочить, но большинство граждан сознательные. Рядом с кассой стоит наша группа, и автор сих строк рассказывает про историю появления этой крепости

Рядом с входом - огромная Набатная башня. Она в прошлом была воротной - то-есть через нее въезжали в крепость. После того, как кусок стены передвинули, пристроив Передний Город, ворота сместились дальше. На башне висел колокол, куда били в случае тревоги, ну и кроме того, она была мощным оборонительным узлом.

Одна из башен пристроенного Переднего города. Название Длинношеяя указывает на то, что когда-то она была очень высокой. На стену ведет лестница, и это прекрасно! Ни в одной крепости России нельзя столько ходить по крепостным стенам, сколько здесь! В Орешке за вход дерут деньги и за подъем на стену отдельно плати, чтоб пройти чуть-чуть, а тут километры гуляй - и не надо доплачивать ничего, и намного круче, чем где-либо еще виды. Все доступно, ничего не огорожено. Супер!

А еще можно ходить не только по верхней части стены, но и внутри стен. По подземельям, коридорам, различным тайным проходам.

Много старинных каменных лестниц!

Одна часть крепости почему-то не очищена от репейника. Так как я люблю из принципа ходить там где нельзя - чтоб познать объект со всех сторон - то я прошел с туристами здесь. И потом мы вышли полностью покрытые репеем, сняв с себя по несколько сотен цепляющихся колючих плодов.

Из-за сомнительного внешнего вида меня потом пограничники не пустили фотографировать реку Нарву - сказали, что я весь в колючках, и что вообще это запрещено. Однако тем, кто не лез в репей и выглядел цивильно, пройти туда все же дали. Зато репейник придает этой части крепости суровый естественный вид.

Идем вдоль стены крепости. Любуемся стенами и башнями. Сразу скажу - старались обойти все - и все равно за почти три часа - не успели! И это при том, что ходили не так медленно. На что рассчитывают те, кто делают экскурсии " три крепости за день" ? Это просто издевательство над здравым смыслом. Мы сделали всего одну за день - и то не охватили все. (правда, нас подгонял фактор короткого осеннего дня и раннего наступления темноты). Так что , если будете сюда приезжать - приезжайте на весь день, и рано!

Это единственная крепость, где была качественная реставрация. К сохранившимся частям докладывали грамотно материал, и крепость почти полностью имеет реальный исторический облик. В отличие от Старой Ладоги, где просто подделка.

С этого ракурса хорошо видно, как расширилась крепость в 1509 году, когда пристроили Передний Город. Стена была между двумя этими башнями на фото, и у левой башни сохранился ее остаточек. Потом кусок стены передвинули дальше.

Крепость использовали и в конце 19 века, и в начале 20 века, в ней ставили современные артиллерийские орудия. На фото - мортира российского производства. Изготовлена в конце 19 века в России на Пермском заводе. Умели у нас делать хорошее оружие!

А подальше - еще одна. Со временем мортиры сменились минометами, которые так же стреляют снизу вверх, из закрытой позиции. Мортиры - вещь редкая, обычно их можно увидеть только в специальных музеях, так что приятно видеть их здесь, в крепости.

Рядом с орудиями - руины пороховых складов. Там иногда снимают всякие фильмы. Гулять по руинам небезопасно - иногда сверху на голову что-то падает...

Залезаем на стену возле разрушенных складов боеприпасов. Эта часть стены тоже не в очень хорошем состоянии, заросла травой, не очень крепкая. А при этом отвесная, под ней огромный обрыв, который можно не увидеть из-за кустов. Поэтому идем очень осторожно. Со стены - отличный вид на Боярший Город!

Вот по такой стене идем дальше. В принципе, если у вас нет задачи охватить все и сделать много фото - вам туда соваться совершенно не надо. Безопасных для прогулок частей стен и башен - более чем достаточно! Но у меня стояла задача увидеть и понять все, так как я стараюсь глубоко изучать историю.

Видно реку Нарву и нашу ГЭС на ней.

Внизу видно небольшую пристройку к крепости - маленькое дополнительное укрепление. Таких в Ивангороде пристроек несколько. Крепость эта развивалась и усиливалась на протяжении долгого времени. И все это дошло до нас почти в целости.

Руины башенки, выступающей за пределы стены. Возле нее были бетонные пристройки и основание для орудий 19 или 20 века. Крепость эта единственная из средневековых, которую как-то планировали использовать в Новое Время. Правда, ничего не вышло, потому что в 1917 пришли большевики к власти, и в первом же бою при виде немцев в панике разбежались. Это принято у нас считать днем рождения нашей армии, и празднуется как день защитника отечества. Если б не предательство большевиков, никакие немцы и близко сюда бы не подошли. Крепость могла бы удерживаться даже малыми силами тех, кто еще был в состоянии сражаться, тем более, что силы наступавших немцев вовсе не были так велики.

После угловой полуразрушенной башни возле реки - будет нормальная часть стены, годная для прогулок туристов.

Там очень красиво.

Полуразрушенная башня. Благодаря разрушению мы видим ее внутреннюю структуру.

Винтовая каменная лестница. Ничем не ограждена, так как кусок стены , что был возле нее, разрушен. Идя по ней, висишь в воздухе. Весьма экстремально. Но вид оттуда крутой.

Туристки залезли - и собой довольны.

Отсюда хорошо виден другой берег реки Нарвы. А на нем - Эстония, Евросоюз, НАТО...

И трава везде подстрижена. Даже на маленьком островке. Моя русская душа протестует! Если стричь всю траву, то как же фотографировать полевые цветы?

Еще один взгляд на Эстонию через зум своего фотоаппарата.

На этом пора остановиться. Самое главное о Бояршем Городе я рассказал, основное показал. Фотографий уже столько, что дальше будут проблемы с отображением на слабых компьютерах. В следующей заметке я покажу Замок и расскажу немного о нем, а также добавлю немного фотографий крепости, которые уже не влезали в эту часть рассказа. Оставайтесь на связи и следите за продолжениями в моем блоге!

-----

Страница про наши походы в ВК: https://vk.com/club17791063

Ивангород. Ловушка для врага в крепостной стене.

2017-10-10 15:19 pohod_vosemvrat

Оригинал взят у  pohod_vosemvrat в Ивангород. Ловушка для врага в крепостной стене.

pohod_vosemvrat в Ивангород. Ловушка для врага в крепостной стене.

В нескольких местах в крепостной стене можно увидеть вот такую дыру, куда часть стены уходит под углом. Это очень напоминает наклонный спуск для высыпания картошки, который был в старых советских магазинах - может кто из читателей такие тоже застал. Продавец сыпал картошку в дыру на прилавке, а покупатель получал ее внизу, куда она высыпалась по наклонному жолобу в его мешок. Здесь принцип тот же, только сыпалась вниз не картошка, а падали вражеские солдаты, если прорвались в крепость.

Над этой нишей - коридор внутри стены, по которому проходили из одной части крепости в другую. В нескольких местах в этом коридоре были сделаны разрывы в проходе, падая в которые, человек пролетал сначала наклонно, а потом отвесно - от пяти и более метров, что оставляло ему мало шансов уцелеть после падения.

Над такими искусственными пропастями были переброшены небольшие деревяные мостики, которые можно было в любой момент при помощи цепи поднять, отрезав так одну часть крепости от другой, и держа оборону, не пуская врага в оставшуюся часть. О том, как поделена крепость стенами на Передний Город и Замок - в будущем расскажу отдельно. На предыдущем фото был Передний Город, а на фото внизу - как раз замок, ядро крепости.

Отсюда видно снизу доски мостика. Современного, конечно же, но в те времена он выглядел скорее всего так же.

В пылу боя вражеские солдаты эту щель в полу бы и не заметили, когда неслись бы с оружием внутри стены - и попадали бы в ловушку, по крайней мере первые человек десять, а остальных наверно уже крик и шум падающих тел заставил бы насторожиться.

Туристы стоят над пропастью, на том самом деревянном мостике. Хорошо, что он выдерживает вес нескольких человек - а не то испытали б на себе принцип действия ловушки.

Все это строилось больше пяти столетий назад - а глубина инженерной мысли в России была уже на очень высоком уровне! Через щель между досками видна пустота, куда пришлось бы лететь...

В будущем я расскажу подробно про саму крепость - она огромная, и о ей придется посвятить несколько больших заметок. Так что - оставайтесь на связи и следите за новостями у меня в блоге!)

------

Наша группа о походах в контакте

https://vk.com/club17791063

КРАСОТЫ ПЕТЕРБУРГА. Фотопрогулка по центру города. По Невскому до Дворцовой

2017-10-09 18:08 pohod_vosemvrat

Оригинал взят у  pohod_vosemvrat в КРАСОТЫ ПЕТЕРБУРГА. Фотопрогулка по центру города. По Невскому до Дворцовой

pohod_vosemvrat в КРАСОТЫ ПЕТЕРБУРГА. Фотопрогулка по центру города. По Невскому до Дворцовой

Сегодня выложу еще немного фотографий, которые сделал в минувшую субботу, когда ехал навестить своих родных, живущих в Центральном районе. Приятного просмотра!

Невский проспект. Казанский собор.

Строгановский дворец на углу Невского и набережной реки Мойки.

Река Мойка. Вдали слева - РГПУ им Герцена, где я получал когда-то высшее педагогическое образование, почти 20 лет назад.

Мойка. Вид в другую сторону с моста.

Арка Главного Штаба.

Очень красивое место, созданное трудами многих замечательных архитекторов .

Дворцовая площадь. Вечером она выглядит как-то мистически!

Прохожу мимо Адмиралтейства.

И фотографирую Дворцовую площадь с другой стороны. Голубое октябрьское небо...

Зимний дворец.

Здание Адмиралтейства с другой стороны.

Нева. На другом берегу - стрелка Васильевского острова.

Заячий остров и Петропавловская крепость.

Зимняя канавка. По ней выхожу на Милионную улицу

Казармы Павловского Гренадерского полка.

Мраморный дворец.

Во дворе стоит памятник императору Александру III, который когда-то стоял напротив Московского вокзала.

,

Решетка Летнего сада. Уже сумерки. Все краски постепенно бледнеют...

Набережная реки Фонтанки. Здание Ленинградского областного суда. Построено было в 1835 году, в эпоху Николая Первого, когда Петербург во многом приобрел современный облик. В те времена здесь было училище правоведения.

А на другом берегу - Летний дворец Петра Первого.

На этом пока все. Спасибо за внимание)

КРАСОТЫ ПЕТЕРБУРГА. Зимняя канавка. Самый короткий и самый красивый канал города.

2017-10-08 02:32 pohod_vosemvrat

Оригинал взят у  pohod_vosemvrat в КРАСОТЫ ПЕТЕРБУРГА. Зимняя канавка. Самый короткий и самый красивый канал города.

pohod_vosemvrat в КРАСОТЫ ПЕТЕРБУРГА. Зимняя канавка. Самый короткий и самый красивый канал города.

Канал этот был прорыт еще при жизни Петра Первого, в 1719 году. Император мог, едва выйдя из дворца, сразу сесть в лодку, так как канал проходил совсем рядом с Зимним дворцом Петра, отсюда и название - Зимний канал, от близости к дворцу. Канал соединил реку Мойку с Невой. Часть канала еще при Петре облицовали камнем, так что первая гранитная набережная появилась именно здесь. Окончательно заковали в камень набережную уже при Екатерине Великой в 1784 году. Зимняя канавка - один из самых коротких каналов в Петербурге. Длина ее всего 228 метров.

А дальше - еще несколько моих фотографий, сделанных сегодня на дешевенький фотоаппарат, который всегда лежит в кармане...Я их сделал сегодня, когда шел пешком навестить своих родных, живущих в центре. Потому что мимо такой красоты пройти равнодушно - нельзя...

Усадьба Льва Толстого "Ясная Поляна", Тульская область.

2017-10-02 03:58 pohod_vosemvrat

Оригинал взят у  pohod_vosemvrat в Усадьба Льва Толстого "Ясная Поляна", Тульская область.

pohod_vosemvrat в Усадьба Льва Толстого "Ясная Поляна", Тульская область.

Для начала - пару слов о том, как туда доехать. Если вы окажетесь в Туле, то знайте, что добраться сюда довольно просто. От проспекта Ленина, что в центре города, до Ясной Поляны, можно добраться на автобусах с номерами 114 или 117 (или на маршрутках с такими же номерами). Автобусы и маршрутки ходят постоянно, ждать долго не придется. Остановка называется "Школьная", но если вы скажете кондуктору, что едете в усадьбу, он поймет и подскажет, где выйти. Проезд до усадьбы в сентябре 2017 года стоил 38 рублей от автостанции и 30 рублей от середины проспекта.

На фото - пастух с козами возле остановки автобусов.

От остановки идет шоссе, идущее под гору. Дальше оно разделяется на три части, идти надо по средней, она упирается в местную школу, где преподавали потомки великого писателя. От школы идет дорожка к усадьбе.

Возле школы нас встретил очень приветливый пес, который вилял хвостиком и ни разу не гавкнул.

Напротив школы стоит белый памятник Ленину, с каким-то оттенком белогвардейщины) Местные используют его как ориентир, направляя сюда тех, кто ищет усадьбу.

Дорожка от школы к усадьбе.

Башенки у входа на территорию усадьбы. Здесь стоят автоматы, где можно купить входной билет. Сейчас он стоит 100 рублей. Кто не хочет платить - может зайти в парк по дорожкам, что идут справа, придется пройти около километра. Но мы туристы порядочные, поэтому заплатили.

Пруд возле входа. Очень живописное место!

Главная аллея усадьбы, вдоль которой высажены березы. На картах ее обозначают как Прошпект".

Дом Льва Николаевича Толстого. Сфотографировать спереди не удалось, для этого пришлось бы топтать газон и цветы. Такое можно себе позволить лишь зимой, а сейчас нарушать красоту не хотелось!

Дальше мы прошли мимо флигеля Кузьминских. В этом здании была яснополянская школа, в которой Лев Николаевич обучал грамоте сельских детишек. Эту историю мы все знаем с детства, со школьной скамьи.

В усадьбе очень много яблонь! Сотни плодовых деревьев!

Люди ходят и собирают их. Этому никто не препятствует, яблоки являются дополнительным призом для посетивших усадьбу. Мы их попробовали, а также взяли с собой, чтоб угостить родных в Петербурге, а кто-то планировал сделать с ними шарлотку или варенье.

Яблоки оказались вкусными и сочными!

В усадьбе много хозяйственных построек, в которых жила прислуга, хранились инвентарь, сено, зерно и прочие вещи.

Усадебная конюшня до сих пор используется по назначению - в ней живут лошади.

А этот дом, самый роскошный в усадьбе - принадлежал князю Волконскому, первому владельцу усадьбы. Он был дедом Льва Толстого.

Здесь нам встретился породистый и красивый кот, который с нами не пожелал общаться и удалился по своим делам.

Пейзажи здесь очень красивые! И очень хорошо сохранилась атмосфера места, такое ощущение, что мы попали в те времена, когда жил писатель! Этому способствовало то, что первыми директорами музея были его дети, которые заботливо отнеслись к сохранению наследия.

После осмотра всех усадебных построек, мы пошли направо, к большой поляне, чтоб по грунтовой дорожке, идущей вдоль усадьбы, пройти мимо красивых лесов.

Природа здесь очень душевная!

Просто красотища!

Этот лес, мимо которого мы шли, заслуживает отдельного описания. Дело в том, что все леса и рощи, что здесь есть - поздние, искусственные, они высаживались Толстым или его наследниками, так как почти все было вырублено при князе Волконском. Но вот этот кусок, называющийся лес Чепыж - исконный лес, не тронутый рубками, дошедший до нас с древних времен. И он имеет важное историческое значение. Лес Чепыж входил когда-то в полосу знаменитых засечных лесов - эти леса служили преградой для набегов татарской конницы с юга. В засечных лесах делали искусственные завалы из деревьев, такие завалы тянулись многие сотни километров с запада на восток, возле них существовали дозорные посты, в общем, это был русский аналог Великой Китайской стены, только с использованием самой природы!

Засечный лес охранялся московским государством, как стратегически важный для обороны страны объект. Сейчас он охраняется, как памятник истории - потому что является частью усадьбы. В других местах Тульской области он тоже сохранился, кое-где тоже охраняется, как часть заповедников или лесничеств.

Здесь почти не ходят туристы, хотя в начале усадьбы их многие сотни. И поэтому здесь очень хорошо.

Вскоре лиственный древний лес кончается - и начинается сказочный по красоте еловый лес!

Этот красивейший лес был посажен Софьей Андреевной Толстой, супругой писателя.

Здесь расположена "любимая скамейка писателя" - реконструкция скамьи, на которой любил отдыхать Лев Николаевич, на этом самом месте. И не удивительно, почему любил - и лес красивый здесь, и тишина, и далеко от дома, поэтому родные здесь ему не мешали, а при необходимости можно было укрыться от посторонних в густых зарослях леса Чепыжа

Мы присели на скамейку писателя, чтоб отдохнуть и зарядиться энергией.

Дальше наш путь лежал к могиле писателя. По пути встретился еще один кот, весьма приветливый. За свою общительность он получил от одного из участников группы сосиску.

Сосиске усадебный кот был весьма рад...

А вот и могила писателя. Тут постоянно бродят огромные группы туристов, тишины и покоя здесь не найти. Впрочем, на подходе к могиле висит табличка, что здесь зона молчания, и огромные группы обычно замолкают или говорят шепотом.

Толстой был похоронен в лесу, так как сам просил это сделать в своем завещании. Красивое место.

Дальше мы прошли по лесной тропинке вниз, к реке, мимо леса под названием " Старый Заказ". Это очень красивая березовая роща. При жизни Толстого здесь был еще засечный лес, вроде Чепыжа, но его вырубили. Потом писатель очень озаботился восстановлением лесов, и при нем здесь были посажены березы. Больше этот лес никогда не рубили. И эти деревья помнят писателя и его семью, гулявших здесь.

А вот и речка Воронка. Здесь она очень маленькая и мелкая. Хотя когда-то она явно была больше, судя по наличию купальни, где теперь воды лишь 10 сантиметров. Теперь здесь можно лишь любоваться пейзажем и наслаждаться свежим воздухом.

У реки мы сделали привал, так как впереди был долгий - целых 40 минут - путь назад. Потому что усадьба по территории - огромная!

Пока мы шли к выходу, уже стемнело. Это позволило нам увидеть усадьбу в ночной подсветке. И оказалось - очень даже здесь красиво в темноте!

Так выглядит поздно вечером главная аллея.

А вот и башенки у входа в усадьбу.

В общем, это место очень красивое, с приятной энергетикой. Дикой природы, грибов и ягод, тихих бескрайних лесов - здесь не ждите, все-таки это усадьба. А вот погрузиться в атмосферу дореволюционной России и полюбоваться красивыми пейзажами, а также подышать чистым приятным воздухом - здесь можно! И ради этого, а также ради того, чтоб погулять по тем местам, где гулял Лев Николаевич Толстой - сюда обязательно стоит приехать!

Туристический клуб "Восемь Врат", Санкт-Петербург.

Мы в контакте https://vk.com/club17791063

Мы в фейсбуке https://www.facebook.com/groups/pohodvosemvrat/

По Лужскому району в сентябре. Часть 2: Таежный лес. Луга и Рыбинка. Места художника Ивана Шишкина

2017-09-27 00:55 pohod_vosemvrat

Оригинал взят у  pohod_vosemvrat в По Лужскому району в сентябре. Часть 2: Таежный лес. Луга и Рыбинка. Места художника Ивана Шишкина

pohod_vosemvrat в По Лужскому району в сентябре. Часть 2: Таежный лес. Луга и Рыбинка. Места художника Ивана Шишкина

А лес, как видно по фотографиям, просто шикарный! Поэтому назад мы шли не час, а два с половиной часа, и не только ради сбора грибов, а и для наслаждения пейзажами. Иван Шишкин последние годы жизни приезжал летом именно сюда, и много гулял с мольбертом по берегам Луги и лесам. Они вдохновляли его на создание шедевров. И неудивительно - тут очень красиво!

В лесу много огромных сыроежек. Причем совершенно нормальных, большинство из них не червивые.

Как и в карельских лесах, здесь много ягод. Природная зона та же - тайга.

Часть леса изуродована воронками от снарядов. В годы Великой Отечественной войны здесь был Лужский рубеж. По нему и молотили из своих орудий с противоположного берега фашисты.

Очень душевный и приятный лес...

Почва песок, поэтому в лесу сухо.

В основном леса сосновые, но местами есть еловые и смешанные.

Много козляков. Вдоль дороги - хоть косой коси их. Часть червивые, а часть нормальные. Можно жарить и сушить.

А это зеленушки. Раньше я думал, что они только на Карельском перешейке и в Карелии. Оказалось, и южнее тоже. Зеленушка - гриб поздний. Она растет с начала осени и до первых заморозков. При этом погода стоит еще совершенно летняя, очень тепло и солнечно в сентябре, но природа уже запустила осенне-зимние процессы. Появление зеленушек тому пример. А сам гриб - очень вкусный!

Солнце клонилось к закату над рекой Лугой. До станции еще километр, хотелось увидеть закат над рекой....

Но пришлось потерять светлое время на другом объекте. Двухэтажное старинное здание на берегу реки, наполовину разрушенное. Видно, что оно очень старое - нижний этаж выложен валунами, такая кладка была в помещичьих усадебных домах до революции.

По пути к дому видим бьющий из трубы артезианский фонтанчик. Такие в области встречаются не так и редко - много где пробурили скважины до артезианских водных слоев, а потом не закрыли. В лесах под Гатчиной похожие объекты обозвали "Гатчинскими гейзерами", а еще придумали легенду, что вода там вылезает, потому что под землей дескать есть хранилище природного газа, который давит на воду и ее выталкивает. В том, что это ерунда, можно убедиться и здесь, и в других местах - без всяких хранилищ то же самое происходит в других уголках Ленобласти, так же бьет вода из земных недр. Весной - под большим напором, в сентябре - слабой струей.

Подошли к дому. В одном из описаний местности я встречал слова про усадьбу, в которой был двухэтажный дом, в котором в советское время жили железнодорожники. Может это и есть тот дом из усадьбы? Низ остался тем же что был во времена Российской Империи, верх возможно и перестраивали. В любом случае, 2 этаж стал разрушаться, а нижний этаж стоит намертво.

Между первым этажом и вторым нет лестницы - это значит, что вход на второй этаж был снаружи, а первый этаж не был жилым, а скорее всего был подвалом для хранения вещей и продуктов. Во время половодья Луга его затапливает , значит он мог использоваться только летом и осенью, после понижения уровня воды

Раз этот дом старинный, то здесь художник Иван Шишкин наверняка бывал, когда жил здесь летом и обходил все окрестности. На фото - внутренне пространство первого этажа.

Красивая и мощная кладка, можно держать оборону против врагов! Во времена Российской Империи умели качественно строить!

Вид через окошки на реку Лугу. Возможно, эти окна нужны были, чтоб после половодья в подвал попадал свет и быстрее высушивал его после отступления реки.

Вид красивый.

До революции Толмачево называлось Преображенское - в честь расквартированных здесь солдат Преображенского полка. В Преображенском жили летом художник Шишкин, изобретатель радио Попов, а также писатель Салтыков-Щедрин. Здесь было много усадеб и дачных домов.

Идем к станции, чтоб перейти реку по железнодорожному мосту. Вид здесь очень красивый!

Когда приближались к мосту, над правой (западной) частью Луги уже сгущались сумерки.

Вид с моста. За минуту, что шли до него - еще больше стемнело. Луга здесь разливается очень широко, выходя за пределы своего русла и заливая пойменные луга. Наверно, здесь сухо только в засушливое лето, когда по этим лугам можно пройтись, не замочив ног. Сейчас они под водой, видны лишь кусочки суши. А в мае - и их не видно.

Основное русло Луги. Кусты вдоль берега в воде, потому что, как видно из фото выше - река залила свою пойму.

Вид налево, на восток от моста. Здесь еще светло, потому что рассеянный свет от зашедшего солнца сюда пока еще попадает. Очень красиво!

Перешли на другой берег. Красота русской природы!

Вид другого берега на Толмачево. Шишкин гулял по обоим берегам реки, переплывая с одного на другой на лодочке.

Возле моста на другом берегу - маленький домик, здесь был когда-то железнодорожный пост.

Внутри разоренье.

Мост, по которому мы перешли Лугу. Он весьма безопасен, есть куда спрятаться, если идет поезд.

От моста до пруда на реке Рыбинке - примерно полтора километра. Мы прошли их быстрым шагом, но когда пришли - было уже темновато.

Но даже в вечерних сумерках видно, что здесь красиво. Смотрим и пытаемся фотографировать. Стремительно темнеет. Скоро будет совсем темно и ничего не видно без фонаря.

Здесь Шишкин написал картину "Мельница у станции Преображенская". Пруд на Рыбинке образовался благодаря той самой водяной мельнице - ради нее сделали плотину , чтоб падающая сверху вода вращала колесо и приводило в действие механизмы.

Спустились посмотреть плотину. Конечно, тогда она была другой - деревянной, а сейчас здесь более поздняя, бетонная, но на том же месте, так что именно здесь сидел Иван Шишкин с мольбертом - место историческое!

Стремительный поток воды , которая несется из пруда! Мельница наверно работала очень хорошо!

Сделали последние фотографии, на часах было 19.45. А поезд на станции Партизанская, откуда мы поедем, останавливается в 19.58. Идти полтора километра. Но среди нас из 28 участников остались 6 самых выносливых - и их не пугала скорость! Прибавили шагу - и без проблем успели на поезд, а то пришлось бы ждать следующего почти час, да еще в темноте.

В конце прикрепляю трек нашего похода на карте.

---

Туристический клуб "Восемь Врат", Санкт-Петербург.

Мы в контакте https://vk.com/club17791063

Мы в фейсбуке https://www.facebook.com/groups/pohodvosemvrat/

12 ночных фотографий Великого Новгорода.

2017-09-23 18:37 pohod_vosemvrat

Оригинал взят у  pohod_vosemvrat в 12 ночных фотографий Великого Новгорода.

pohod_vosemvrat в 12 ночных фотографий Великого Новгорода.

Вход в Детинец (Кремль)

Архиерейский дворик, укрепленное ядро крепости. Шел снег, мешал фотографировать.

Древние ходы внутри стены. Тут конечно подсветка засчет вспышки. Без нее было бы темно...

Колокольня внутри кремля.

Софийский собор.

Внутри Софийского собора.

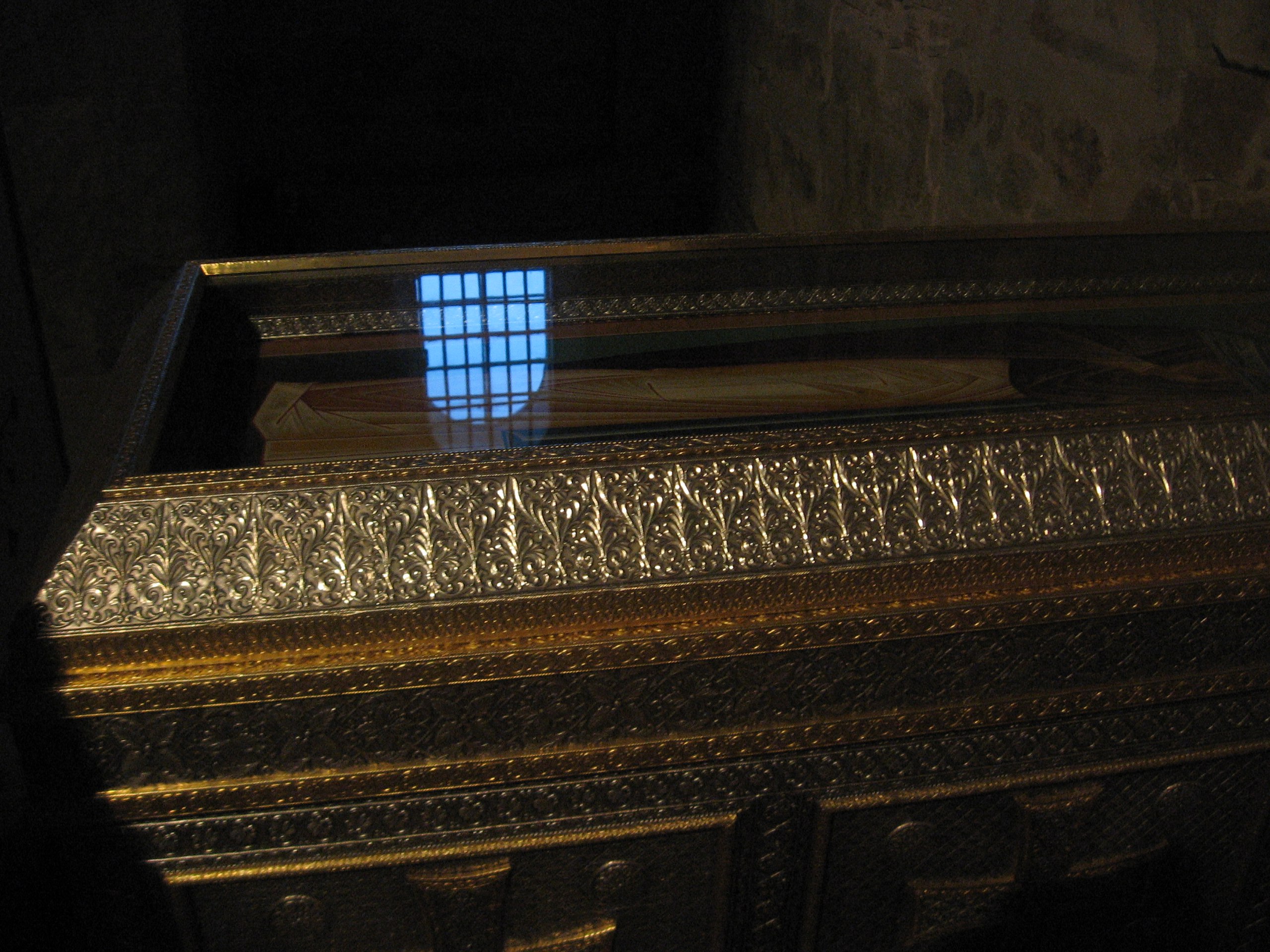

Гробница святой Анны. В миру ее звали Ингигерда. Это была жена Ярослава Мудрого, шведская принцесса.

Стены Кремля возле входа. Вид с моста через ров. Здесь больше всего освещено - и фотография получилась лучше всего поэтому.

К тому же, это единственное место, где я смог положить фотоаппарат на опору и сделать автоспуск с большой выдержкой.

Могучие крепостные стены...

Очарование Средневековья в таинственном белом свете...и пусть это всего лишь фонари с другого берега рва, но когда-то точно так же эти стены подсвечивала Луна....Красиво и романтично...

Я люблю Великий Новгород. Он прекрасен и днем, и ночью, и летом, и зимой!

Крепость в Старой Ладоге - старейшая каменная крепость России и первая столица нашего государства

2017-09-16 02:03 pohod_vosemvrat

Оригинал взят у  pohod_vosemvrat в Крепость в Старой Ладоге - старейшая каменная крепость России и первая столица нашего государства

pohod_vosemvrat в Крепость в Старой Ладоге - старейшая каменная крепость России и первая столица нашего государства

Но уникально не только это. Дело в том, что в Ладоге сохранилось много исторических слоев, потому что здесь не было плотной городской застройки, и при Петре Первом Ладога превратилась в село, ( город перенесли ниже по течению Волхова, назвав его Новой Ладогой и переселив туда большинство жителей вместе с их разобранными и спущенными по воде домам, село на месте опустевшего города стало называться тогда Старой Ладогой ). Поэтому археологи здесь находят очень много интересных исторических объектов. И оказалось, что в Старой Ладоге археологические раскопки полностью подтвердили древнерусские летописи! То, что говорят данные археологии - совпадает с тем, что в исторических хрониках, и это доказывает, что русские летописи верны!

Например, в летописях (Повесть Временных Лет) - сказано, что сначала пришли на нашу землю варяги, а славяне их прогнали. Потом местные племена перессорились между собой, начали воевать, и в конце концов через некоторое время собрались вместе и решили призвать варягов, чтоб те навели порядок, а заодно охраняли границы от вторжения врагов. . Третья сила, пришедшая со стороны, одинаково устраивала как славянские племена (словене и кривичи), так и финские (чудь и весь), потому что была равно далека от всех и не имела здесь своей группы поддержки.

Так вот, при раскопках в Старой Ладоге - оказалось, что было сначала скандинавское поселение, потом славянское, потом снова скандинавское, и потом уже постепенно - большой город со славянами, скандинавами и местными финскими племенами. Это все совпадает с теми периодами, которые описаны в летописях.

Более того, при археологических раскопках в Ладоге нашлись подтверждения, что Рюрик и его дружина - викинги из Дании, о чем догадывались многие ученые раньше

Об этом следует рассказать подробнее, потому что в школьных учебниках данному обстоятельству места не находится. Дело в том, что в Дании был скандинавский конунг с именем Рерик, который сначала служил императору Священной Римской Империи (так называлось германское государство в Средние Века, претендовавшее на роль преемника Древнего Рима). В 862 году он исчезает внезапно из немецких хроник, и примерно в это же время в наших землях появляется с дружиной Рюрик. Сходство имен и времени навело ученых на мысль, что это был один и тот же персонаж, который искал, кому бы предложить свои услуги в северных землях. И "работодатель" нашелся - союз славянских и финских племен, который сказал известную фразу " земля наша обильна, да порядка в ней нет" - и предложил здесь править, после чего на Руси появилась правящая династия, считающая своим основателем того самого Рюрика.

Косвенным подтверждением этой догадки стало то, что при раскопках в Ладоге обнаружились следы скандинавских поселений, которые очень похожи на те, что строились в Дании, откуда родом был Рерик.

Процитирую известного российского историка Анатолия Николаевича Кирпичникова:

"В судьбах нашего Отечества Старой Ладоге (до 1704 г. город Ладога) принадлежала основообразующая роль в создании русской государственности, городской культуры, а также в развитии международной торговли и сотрудничества народов Евразии."

"Ладога основана не позже 753 г. Эта дата установлена археологами и доказана результатом дендрохронологического анализа, осуществленного в Лаборатории дендрохронологии Института археологии РАН в Москве. С момента своего основания Ладога была общим центром славянских и финских племен в Нижнем Поволховье. В начальный период своего существования она являлась самым крупным городом-портом Северо-Западной Руси. Значение этого поселения увеличивалось благодаря тому, что оно располагалось на евразийских магистральных путях Запад — Восток"

И еще:

"Археологически обнаружено около ста остатков жилых, производственных и хозяйственных построек, что позволило по-новому представить домостроительство, включавшее возведение изб, домов-пятистенок, особых «общественных», возможно «гостевых», культовых и других сооружений. В ряде построек, выявленных на Земляном городище, устойчиво встречались куски янтаря, неоконченные обработкой бусы, капли стекла, тигли, льячки, формочки, пиленая кость, некоторые ремесленные инструменты. Очевидно, в этих постройках, обычно жилищах, работали ремесленники-универсалы, изготовлявшие янтарные, бронзовые, стеклянные, иногда костяные изделия."

"Обнаружены этапные сооружения древнерусской каменной и дерево-земляной фортификации: укрепления конца IX — начала X в., претендующие быть первыми каменными на Руси, крепость 1113/1114 гг., местами сохранившаяся на почти полную высоту (не менее 8,5 м). Эта последняя предвосхитила распространение каменных твердынь на Руси, начавшееся в основном столетием позже, и вплоть до конца XV в. обеспечивала безопасность горожан и защиту северных рубежей страны."

В Старой Ладоге на данный момент интересна не только каменная крепость (кстати, самая ее древняя и подлинная часть - та, что сейчас ограждается от туристов заборами и лентами - которая ближе к Волхову, а также южная сторона. То, что спереди, ближе к шоссе - новодел).

Возле стен крепости можно увидеть земляные валы - это первые в России земляные артиллерийские бастионы, построенные в 1580-е годы, задолго до того, как стал их строить Петр Первый, привнося западные фортификационные технологии, утерянные в годы Смутного времени, но известные до того.

Из культурных памятников надо отметить несколько древнейших русских храмов домонгольского периода

А также два красивых древнерусских монастыря.

Никольский мужской. Основан после победы в Невской битве, в 1240-е годы.

Успенский девичий монастырь. Основан в 1156 году.

Ну и конечно - курганы вдоль берега Волхова, в одном из которых, по легенде, похоронен сам Вещий Олег, преемник Рюрика, основатель объединенного древнерусского государства.

Старая Ладога - это не только ценнейший памятник нашей истории, но еще и важнейший объект для исторической науки! Это - наши истоки!

Нидерланды весной: Кекенхоф

2017-04-25 14:59 mun_hausen

https://piligrim-ru.livejournal.com/61918.html

2015-10-12 16:59 mun_hausen

Православные храмы России

2015-10-05 16:10 mun_hausen

Московские храмы

2015-09-30 16:56 mun_hausen

Петропавловский собор в Севастополе

2015-09-25 15:32 mun_hausen

Храмы российского Севера

2015-09-18 15:24 mun_hausen

Юсуповские палаты

2015-09-16 16:38 mun_hausen

Севастополь

2015-08-28 19:21 mun_hausen

Галилейское море

2015-07-09 15:29 mun_hausen

Калязин

2015-06-25 14:57 mun_hausen