RSS-канал «Вторая мировая война в графике»

Доступ к архиву новостей RSS-канала возможен только после подписки.

Как подписчик, вы получите в своё распоряжение бесплатный веб-агрегатор новостей доступный с любого компьютера в котором сможете просматривать и группировать каналы на свой вкус. А, так же, указывать какие из каналов вы захотите читать на вебе, а какие получать по электронной почте.

Подписаться на другой RSS-канал, зная только его адрес или адрес сайта.

Код формы подписки на этот канал для вашего сайта:

Последние новости

Женщины-военнослужащие РККА в немецком плену, 1941-45. (Окончание).

2016-05-10 20:57 m2kozhemyakin

Оригинал взят у  m2kozhemyakin в Женщины-военнослужащие РККА в немецком плену, 1941-45. (Окончание).

m2kozhemyakin в Женщины-военнослужащие РККА в немецком плену, 1941-45. (Окончание).

Две женщины-медика и раненый командир РККА в плену, Киев, август 1941 г.:

У девушки справа под форменной телогрейкой обр.1941 г. (с отложным воротником для знаков различия) - гражданская клетчатая юбка. Обычное для обмундирования женщин-военнослужащих РККА в начале войны сочетание военных и штатских элементов: комплектов женской формы одежды не хватало.

Девушки-военнослужащие из 2-й ударной армии РККА, попавшие в плен, предположительно, после Синявинской операции, конец сентября или октябрь 1942 г.:

Судя по шинелям и зимним шапкам, это навряд ли может быть печально знаменитый разгром той же армии в Мясном Бору в июне 1942.

Весьма самодовольный немецкий обер-лейтенант, награжденный Железными крестами 1-го и 2-го классов и знаком "За ранение", и две советские девушки-военнопленные с совершенно отчаянным и потерянным выражением лиц:

У передней в петлицах - знаки различия лейтенанта (или военфельдшера, если медицинская служба).

На этой фотографии девушка слева одета в танковый комбенизон обр.1935 г.:

Офицер 6-й армии Вермахта допрашивает двух захваченных в плен девушек-военнослужащих РККА (у левой просматриваются лейтенантские/военфельдшерские знаки отличия), лето 1942 г:

Кажется, девчонки "включили" свое последнее оружие самозащиты - женское кокетство...

"Гансы" ржут, довольные, как жеребцы...

Та же невеселая история, место и время съемки неизвестно, не позднее лета - ранней осени 1942 г.:

Пленные вообще очень часто улыбаются тем, кто их захватил - наверное, им кажется, что застрелить улыбающегося человека конвоиру будет сложнее :(

Пока все не так плохо: есть чем наполнить кружку (слева), можно даже сфоткаться у "Цундаппа"... Но в глазах у девчонок (пожалуй, кроме правой), отчетливо читается настороженное и безнадежное ожидание...:

Мыс Херсонес, начало июля 1942 г., трагедия остатков Приморской армии. Среди пленных красноармейцев и краснофлотцев, многие из которых ранены, заметны женщины, как в военной форме, так и в гражданской одежде:

Возможно, это севастопольские медики, которых во время обороны города мобилизовали в РККА, но не успели обмундировать.

На дне воронки, между военнопленных, спокойно стоит румынский солдат.

Румынский плен все-таки был несколько гуманнее немецкого, так что хочется верить, что этим беднягам повезет...

Известно, что многие женщины, служившие в Красной армии, попав в окружение, переодевались в штатское, пытаясь избежать плена. Увы, удавалось это не всем:

Лето 1942 г.:

Не ранее 1943 г., судя по полевому кепи-мюнцу у немецкого ефрейтора на фото (введено в пехоте Вермахта в том году):

Девушка-парашютистка из состава советской развед-диверсионной группы, захваченной гитлеровцами:

Лето 1942 г., Сталинградский фронт. Первые часы после пленения:

Вероятно, там же:

Без слов...

Женщины-военнослужащие РККА в немецком плену, 1941-45. (Часть 1).

2016-05-10 20:49 m2kozhemyakin

Оригинал взят у  m2kozhemyakin в Женщины-военнослужащие РККА в немецком плену, 1941-45. (Часть 1).

m2kozhemyakin в Женщины-военнослужащие РККА в немецком плену, 1941-45. (Часть 1).

Женщины-медработницы РККА, взятые в плен под Киевом, собраны для этапирования в легерь военнопленных, август 1941 г.:

Форма одежды многих девушек - полувоенная-полугражданская, что характерно для начального этапа войны, когда в Красной армии были сложности с обеспечением женскими комплектами обмундирования и форменной обувью маленьких размеров. Слева - унылый пленный лейтенант-артиллерист, может быть, "командир этапа".

Двое довольно ухмиляющихся гитлеровцев - унтер-офицер и фанен-юнкер (кандидат-офицер, справа; кажется, вооружен трофейной советской самозарядной винтовкой Токарева) - сопровождают захваченную советскую девушку-военнослужащую - в плен... или на смерть?

Вроде, "гансы" выглядят не злыми... Хотя - кто их знает? На войне совершенно обычные люди часто творят такую запредельную мерзость, которой никогда бы не сделали в "другой жизни"...

Девушка одета в полный комплект полевого обмундирования РККА обр.1935 г. - мужской, и в хорошие "комсоставовские" сапоги по размеру.

Аналогичное фото, вероятно лета или начала осени 1941. Конвой - немецкий унтер-офицер, женщина-военнопленная в комсоставовской фуражке, но без знаков различия:

Женщины-военнослужаще РККА, попавшие в плен при попытке выйти из окружения под Невелем, лето 1941 г.

Судя по их изможденным лицам, им многое пришлось пережить еще до взятия в плен.

Здесь "гансы" явно глумятся и позируют - чтоб им самим поскорее испытать на себе все "радости" плена!! А несчастная девчонка, которая, похоже, уже нахлебалась лиха полной мерой на фронте, не питает никаких иллюзий относительно своих перспектив в плену...

На левом фото (сентябрь 1941 г., опять близ Киева - ?), наоборот, девушки (одной из которых удалось сохранить в плену даже часики на руке; небывалое дело, часы - оптимальная лагерная валюта!) не выглядят отчаявшимися или истощенными. Пленные красноармейцы улыбаются... Постановочное фото, или действительно попался относительно человечный комендант лагеря, обеспечивший сносное существование?

Женщины-медики Красной армии, попавшие в плен, во многих лагерях военнопленных (в основном - в пересыльных и этапных) работали в лагерных лазаретах.

Здесь может быть и немецкий полевой госпиталь в прифронтовой полосе - на заднем плане видна часть кузова автомобиля, оборудованного для перевозки раненых, а у одного из немецких солдат на фото забинтована рука.

Лазаретный барак лагеря для военнопленных в г.Красноармейск (вероятно, октябрь 1941 г.):

На переднем плане - унтер-офицер германской полевой жандармерии с характерной бляхой на груди.

Крым, лето 1942 г. Совсем молодые красноармейцы, только что захваченные в плен Вермахтом, и среди них - такая же молодая девушка-военнослужащая:

Этап советских женщин-военнопленных прибыл в Dulag 241, Симферополь (лето или начало осени 1942 г.):

Пленные несут на себе все свои скудные пожитки; под жарким крымским солнцем многие из них "по-бабьи" повязали головы платочками и скинули тяжелые сапоги.

Там же, Dulag 241, Симферополь:

Неизвестно место и время фото, скорее всего - 1941-42 гг.

Наверное, одна из последних фотографий советских женщин-военнослужащих, попавших в немецкий плен, 1943 или 1944 г.:

Обе награждены медалями, девушка слева - "За отвагу" (темный кант на колодке), у второй может быть и "БЗ". Бытует мнение, что это летчицы, но - ИМХО - навряд ли: у обеих "чистые" погоны рядовых.

Трофей

2016-05-01 00:49 german_goth

Оригинал взят у  german_goth в Трофей

german_goth в Трофей

как по маслу

2016-04-19 20:56 m2kozhemyakin

Оригинал взят у  mi3ch в как по маслу

mi3ch в как по маслу

Немецкий дот. Франция

Партизанский флот Югославии во Второй мировой войне.

2016-03-20 10:10 m2kozhemyakin

Оригинал взят у  m2kozhemyakin в Партизанский флот Югославии во Второй мировой войне.

m2kozhemyakin в Партизанский флот Югославии во Второй мировой войне.

...Когда пришли фашисты, страна пала за две недели.

Король бежал, политики капитулировали, генералы сдались.

Армия разбежалась. Флот, гордый Королевский флот, спустил знамена перед врагом практически без борьбы!

Мрачная тень оккупации легла на живописные долины и суровые горы, на цветущее приморье. Обезумевшие романтики национализма рвут тело страны на части и чинят в своих "государствах" кровавую расправу. На многие сотни тысяч идет счет невинным жертвам...

Но битва за свободу только начинается. Отважно сражается в горах рожденная бедами и гневом народа партизанская армия. Ни голод, ни лишения, ни сама смерть не в силах сломить отчаянную решимость партизан. "Свобода или смерть!" - старинный гайдуцкий клич вновь оглашает гулкие ущелья в разрывах гранат и треске пулеметных очередей. Без пощады к себе и к врагу пылает народная война. Немецкие ветераны Восточного фронта седеют на ней!

Некогда ласковые бирюзовые волны Адриатики окрасились кровью и отсветом пожаров. В бой бесстрашно вступает ПАРТИЗАНСКИЙ ФЛОТ! Пускай в нем только горсточка бывших военных моряков, а остальные - вчерашние рыбаки или докеры, но за ними многовековая слава бокельских мореходов и корсаров. Пускай враг господствует в небе и на море - против него, на утлых деревянных шхунах с пулеметами - люди с мужеством стальной закалки!

Захлебываясь в соленой волне с пятнами мазута, сгорая вместе со своими игрушечными корабликами, они в предсмертном озарении еще успеют увидеть, как выйдет из пены прибоя на берег Черногории и Далмации - долгожданная СВОБОДА!

Из книги "Военная история. Учебник для военной академии", Белград, 1980 (Vojna povijest. Udžbenik za vojne akademije, Beograd,1980); учитывая характер текста, позволю себе дать в скобках некоторые пояснения и дополнения:

"Действия Народно-Освободительной армии Югославии (НОАЮ) в Далмации (прибрежная часть Хорватии и Черногории - М.К.) в 1942 г. приобрели широкий наступательный размах. Особое значение приобрело Макарское приморье, где во второй половине 1942 г. были сформированы первые штабы и подразделения для борьбы на море. Партизанские отряды с нагорья Биоково действовали на побережье в этом районе, совершая нападения на итальянские военно-морские объекты. Вскоре эти действия распространились и на среднедалматинские острова и центральную часть Далмации. Из-за усиления партизанских действий на море итальянцы были вынуждены ограничить судоходство вдоль восточного побережья Адриатики. Итальянское армейское и военно-морское командование приступило к оборудованию специальных кораблей для борьбы с партизанскими действиями на море, а также привлекло для этого некоторую часть патрульных сил флота и авиации.

Общее усиление народно-освободительного движения в Югославии, а особенно вступление в приморские области группировки ударных Пролетарских бригад под руководством Верховного штаба стали катализатором повстанческой активности в Далмации и развертывания интенсивных боевых действий на море.

Один из первых "вымпелов" партизанского флота бывший рыбачий баркас, а в своей новой роли - патрульный катер PC2 "Macola" и его экипаж:

Успешные действия в водах Макарского приморья и устья реки Неретва, как и народные восстания на островах средней Далмации стали поводом для создания Морского отдела при штабе 4-й партизанской оперативной зоны Хорватии. В условиях развития освободительного движения в Далмации верховный командующий Иосип Броз Тито 18 декабря 1942 г. распорядился создать при штабе 4-й партизанской оперативной зоны Хорватии Отдел Военного флота (Sekcija za Ratnu mornaricu). (...) Она получила задачу мобилизовать морские кадры, в первую очередь - матросов и офицеров бывшего Королевского военного флота Югославии (их на протяжении всей войны выискивали по всем отрядам и бригадам НОАЮ и по возможности направляли во флот - М.К.) и технических специалистов, создать укрепленные морские базы, перебросить необходимые личный состав и материальную часть, наладить снятие морских мин и постановку собственных минных заграждений, организовать нападения на морские коммуникации противника и др.

В селе Подгори у подножия горного массива Биоково был организован ее первый опорный пункт - морская станция (mornaricka stanica).

Приказ верховного командующего И.Броз Тито от 18 декабря 1942 г. о формировании первых подразделений флота НОАЮ,и сам Тито в 1942 г., внешне еще неотличимый от обычного партизанского командира:

Один из первых боевых флагов партизанского флота и ходившие под ним крепкие ребята:

Силами приморского взвода (primorski vod) и двух наличных моторных баркасов эта станция в дневное время захватила пять больших морских шхун (партизаны применяли старинную тактику корсаров Боки Которской: сближались с атакуемыми судамии под видом миролюбивых рыбарей, а потом внезапно забрасывали палубу ручными гранатами, заливали огнем из пулеметов и бросались на абордаж, при чем нередко "под раздачу" попадали гражданские экипажи - увы, так было - М.К.). Все попытки итальянцев воспрепятствовать действиям морской станции остались безуспешными (если не считать того, что итальянская авиация несколько раз разносила в щепки все сооружения партизанской базы, и их приходилось восстанавливать практически "с нуля" - М.К.). Таким образом морские операции НОАЮ переросли размеры отдельных акций. привязанных к определенным участкам побережья и островам.

В свою очередь, расширяя меры по защите судоходства у побережья Макарского приморья, итальянцы были вынуждены усилить контроль во всей акватории северной Далмации и запретить своим судам приставать в берегу в гаванях, где не было итальянских гарнизонов. Из-за размеров партизанских действий на море военно-морское командование Далмации было вынуждено еще 10 апреля 1942 г. издать специальную инструкцию по борьбе с партизанами на море.

Между тем и вопреки этому, военный флот освободительной армии успешно действовал. Особенно укрепилась связь с островами. Было организовано снабжение сражавшихся там партизанских подразделений и регулярные перевозки бойцов и раненых, что имело не только большое военное, но и морально-политическое значение для развития вооруженной борьбы в этой части страны. По итальянским данным, флот НОАЮ ко второй половине 1943 г. совершил нападения на примерно 80 кораблей и других плавсредств, из которых 32 захватил.

"Главный калибр" партизанского корабля в бою, 1943 г.:

В целях дальнейшего развития и укрепления флота 23 января 1943 г. в селе Подгори состоялось официальное формирование 1-го морского отряда (1.mornaricki odred) в составе трех рот (около 150 бойцов) и флотилии (несколько баркасов и моторная шхуна "Партизан"). Роты 1-го морского отряда, развернутые в предгорьях вдоль всего Макарского приморья, защищали первый участок освобожденного побережья протяженностью 50 км. (от Макарске до Граца).

Шхуна NB13 "Partizan", первый корабль (а не катер) флота НОАЮ:

На время капитуляции Италии пришелся новый пик освободительной борьбы на море. Помимо всего прочего, были сформированы три самостоятельных морских командования, которые приступили к вооружению захваченных кораблей, рыбацких судов и лодок. Согласно приказу Верховного штаба, 18 октября сформирован Штаб флота НОАЮ (Stab mornarice NOVJ), который объединил работу морских командований. Побережье от Соче до Бояны было поделено на шесть приморских береговых секторов. В то время, помимо канонерских лодок (naoružani brodovi - NB) и патрульных катеров (рatrolni čamci - PC), флот НОАЮ располагал несколькими береговыми батареями, развернутыми на островах у восточного побережья Адриатики.

Самодельная броневая защита пулеметчиков на борту партизанской канонерки NB9 "Biokovac":

Камуфляжная раскраска NB6 "Napredak" - югославские партизаны также не остались в стороне от многочисленных экспериментов с маскировкой кораблей в годы Второй мировой:

...И все-таки надежне прятать свой флот от авиации "гадов" проверенными методами, например - навтыкать веточек (именно так замаскирована канонерка "Partizanka", фото ноября 1943 г.):

Важными задачами Штаба флота НОАЮ были: объединение работы существующих морских командований и координация их действий в составе единого военного флота; организация борьбы против оккупационно-коллаборационистских сил и обороны островов и остальных частей свободного побережья; принятие мер по осуществлению приморских и морских коммуникаций (особенно между с.Подгоре и о.Вис) в оперативных целях НОАЮ, по снабжению освобожденных приморских территорий, по поддержанию связи с базами Союзников в Южной Италии, равно как и по эвакуации раненых с материка на острова, в т.ч. и в Южную Италию.

Партизаны ожидают погрузки на патрульный катер РС43 "Napred":

Реакция немцев на такое развитие флота НОАЮ и его действия после капитуляции Италии была крайне энергичной. В начале свой главный удар они направили в район Сплита, бросив туда свою 7-ю дивизию СС (7-я добровольческая горная дивизия СС "Принц Ойген", одно из наиболее эффективных немецких соединений в Югославии, сформированное в основном из местных германоязычных уроженцев - банатских швабов, а так же "фольксдойчей" Венгрии и Румынии - М.К.) из долины р.Неретва. Под сильным германским натиском главные силы 8-го корпуса НОАЮ были вынуждены отступить от побережья; так что в первой половине октября на побережье, кроме морских подразделений, а также приморских и островных отрядов, осталась только 26-я дивизия НОАЮ. Несмотря на это, флот НОАЮ в конце 1943 г. действовал практически на всем протяжении восточноадриатического побережья и на островах (от о.Крк до южных Далматинских островов). В его составе находилось: четыре приморско-береговых сектора и флотилия канонерских лодок и шесть флотилий патрульных катеров - всего 39 боевых единиц (транспортных судов водоизмещением 30-120 брт, приспособленных для действий на море). Кроме того, в его состав также входили четыре островных партизанских отряда, 10 береговых артиллерийских батарей и транспортный флот из примерно 230 пароходов, шхун и малых рыбацких судов с мотором и без мотора.

В тот период в составе флота было около 5 000 бойцов.

Патрульные катера в кильватерной колонне (сигналы передаются флажковым семафором, как в "настоящем" флоте):

Первый партизанский грузовой пароход "Bakar":

Весьма колоритные партизанские моряки, больше всего напоминающие своих прославленных предшественников - бокельских пиратов:

Зенитное орудие Scotti Mod.1939/41 (явно отбитое ранее у итальянцев) одной из батарей береговой обороны НОАЮ:

Штаб флота и 4-го приморско-берегового сектора, как и главные силы их подразделений, среди которых и части 26-й дивизии вместе с партизанскими и политическими руководителями Далмации в ночь 28/29 и 30/31 декабря 1943 г. переправились с острова Хвар на остров Вис. В то же время возникла серьезная дилема, оставить ли остров Вис или оборонять его. 20 января 1944 г. верховный командующий (Иосип Броз Тито) принял историческое решение оборонять остров Вис.

Верховный командующий НОАЮ И.Броз Тито инспектирует силы партизанского флота на о.Вис; известный щеголь, "первый товарищ Тито" уже обзавелся маршальской униформой с "дубками":

С острова Вис было организовано много десантных операций и на соседние острова. Так уже в первой половине 1944 г. части 8-го корпуса и флота НОАЮ приобрели большой опыт в проведении совместных операций. От капитуляции Италии до освобождения Далмации и Черногорского приморья флот НОАЮ вел боевые действия исключительно силами вооруженных рыбачьих кораблей и лодок. Попытки привлечь к освобождению страны и корабли Югославского Королевского флота, которые в 1941 г. сумели уйти из Югославии, не возымели результатов.

Конвой десантных кораблей НОАЮ в походе:

Подразделение Далматинской ударной бригады грузится на корабли перед десантом на остров Хвар, июль 1944 г.:

Уже в середине сентября 1944 г. подразделения и флот НОАЮ, помимо освобождения далматинских островов, приступили и к высадкам на побережье, чем во многом поспособствовали прибрежных областей Далмации, Боки Которской и Черногорского приморья. В тот период, т.е. в середине сентября 1944 г., флот НОАЮ располагал, помимо 5 000 бойцов, и многочисленными техническими средствами, среди которых пять канонерских лодок, около 40 патрульных катеров, более 200 транспортных и 12 десантных кораблей. Из канонерских лодок чаще всего применялись минно-тральные (minolovci), водоизмещение которых составляло около 80 т. Однако их скорость была мала - не более 8 узлов, а вооружение составляло 3-4 орудия калибром 20-40 мм.

Какого только вооружения не встретишь на фотографиях канонерок и патрульных катеров партизанского флота НОАЮ! И итальянское 20-мм зенитное орудие Scotti Mod.1939/41...

...и германское 37-мм FlaK36 в счетверенном варианте:

...и британская противотанковая двухфунтовка:

...и даже - редкость!!! - собственно морское орудие, мною, увы, не опознанное:

Все это делало невозможным переброску кораблями НОАЮ в Италию и обратно большого числа раненых и значительных партий военных материалов. Так только в течение января 1944 г. с островов и побережья было перевезено в Италию всего около 1 350 раненых.

Среди наиболее известных нападений, совершенных партизанским флотом с острова Вис - нападение на острова Млет и Корчула, совершенное 19-26 апреля 1944 г. Германские силы (две усиленных роты на о. Млет и два батальона с артиллерийским и инженерным усилением на о. Корчула) в ходе него понесли потери около 400 чел. убитыми и ранеными и около 460 чел. пленными (части 26-й дивизии НОАЮ, сломившие на островах ожесточенное сопротивление немцев, заплатили за свою победу очень высокую цену - свыше 1 100 убитых и раненых, примерно 60% участвовавших в операции - М.К.).

Партизанская пехота высаживается на о-ве и Корчула, апрель 1944 г.:

Германские военнопленные, взятые НОАЮ на о-вах Млет и Корчула, под конвоем дожидаются погрузки на корабли и вывоза на о.Вис (где им предстояло пройти позорным маршем по улицам освобожденных партизанами населенных пунктов):

Партизанский флот НОАЮ активно взаимодействовал с военно-морскими силами Союзников на Средиземном море.

Американский охотник за подводными лодками SC-127 и югославский пароход в Риеке (Фиуме), весна 1945 г.:

Союзнические корабли в гавани Сплита:

За период с капитуляции Италии до освобождения Далмации 26 октября 1944 г. флот НОАЮ перевез около 90 000 бойцов, 11 600 раненых и свыше 110 000 пассажиров и беженцев. К концу 1944 г. главные силы флота НОАЮ находились на подступах к Риекскому заливу и заливу Кварнер. Флот НОАЮ к тому времени имел в своем составе шесть приморско-береговых секторов, командование речной флотилии, флотилию канонерских лодок, флотилию патрульных катеров и две флотилии десантных кораблей - всего 71 боевое плавсредство. Кроме того, он располагал шестью батальонами морской пехоты с артиллерийским дивизионом, береговой артиллерией из 137 орудий, транспортным флотом из 14 пароходов и большого количества других плавсредств.

Канонерская лодка NB3 "Jadran", бывший буксир (на заднем плане - неопознанный патрульный катер):

Канонерская лодка NB13 "Partizan", бывшая рыболовецкая шхуна:

Канонерская лодка NB15, захваченная у немцев десантная баржа:

Смотр морской пехоты НОАЮ, 1945 г.:

Когда 1 марта была произведена реорганизация НОАЮ (из партизанской в регулярную армию - М.К.), флот получил название Югославских военно-морских сил (Jugoslovenska mornarica). В начале марта Югославские ВМС сформировали на побережье Югославии три морских командования. На судоходных реках и озерах было создано Командование речной флотилии (Komanda recne flotile). К самому концу войны в Югославских ВМС насчитывалось 85 военных и вооруженных кораблей и катеров, 312 пароходов, шхун и вспомогательных судов - всего около 13 720 бойцов.

До реорганизации 1 марта 1945 г. экипажи кораблей НОАЮ были "немного моряки и очень партизаны" и носили преимущественно ту же самую одежду, что и их сухопутные товарищи по оружию (как, например, заснятый в 1944 г. экипаж канонерки NB11 "Crvena Zvijezda"):

С 1 марта 1945 г. они окончательно стали военными моряками и очень скоро были переобмундированы в военно-морскую форму, предоставленную Союзниками или пошитую собственными силами:

Морских пехотинцев и артиллеристов отличали эффектные черные береты:

В годы войны в составе партизанского флота геройски сражались предстваители всех народой и народностей Югославии (если в Королевских ВМС довоенной Югославии самые большие национальные группы составляли хорваты и словенцы, но во флоте ЮНОА - черногорцы и словенцы. Сербов и там, и там было значительно меньше, а на какого-нибудь македонца или босанца смотрели скорее как на достопримечательность - М.К.)".

За время войны в

Партизанская канонерка NB5 "Ivan", потопленная германскими самолетами в 27 декабря 1943 г. в заливе Мала Грчка о. Хвар:

На вооружении партизанских канонерских лодок, как видно из нижеприведенной таблицы, находились артиллерия различных калибров, пулеметы (mitraljez), станки для пуска реактивных снарядов (raketni bacac) и даже минометы (minobacac). Кому будет нужен дополнительный перевод по конкретным кораблям - пишите в комментариях, переведу.

Патрульных катеров у партизан было не менее 57, однако на деле - вероятно, намного больше. Освободившийся после гибели или списания одного из этих утлых суденышек номер (аббривиатура РС - "рatrolni čamаc" и порядковый номер) вскоре получал отважный, но хрупкий "новобранец". Потери среди патрульных катеров, скорее всего, также далеко превышали 50%, при чем в основном от действий авиации противника и от ударов стихии: маленьким рыбачьим лодкам сложно было бороться с непогодой, а военная необходимость нередко вела их храбрые экипажи в море в самую штормягу.

Патрульный катер PC26 "Zadar" борется со стихией:

Вооружены патрульные катера были преимущественно пулеметами и личным оружием экипажей.

Имелся у "морских партизан" Югославии и собственный боевой гимн, написанный на бравурную маршевую мелодию: "Napred, napred, Titovi mornari" - "Вперед, вперед, моряки Тито".

Показательно, что первый из художественных фильмов "партизанской" тематики, снятый в Социалистической федеративной республике Югославия (СФРЮ) - романтическая и героическая драма "Славица" (1947) о верной любви и партизанской доблести - посвящена именно отважным парням и девушкам (среди югославских партизан было очень много женщин, наравне с мужчинами выносивших все тяготы и ужасы войны), сражавшимся и погибавшим на зыбких палубах деревянных партизанских канонерок 1942-45 гг...

Сколько из них обрели вечное успокоение в лазурных глубинах родной Адриатики - наверное, так навсегда и останется неизвестно...

Как всегда бывает на войне, выпадали югославским морякам-партизанам и периоды затишья, которые они старались использовать для отдыха с подлинным жизнелюбием жителей Балкан.

Канонерская лодка NB10 "Sloga" открыта для посещения местным жителям:

Экипажи десантных кораблей устроили матч по водному поло:

А эти моряки просто любуются красотами свободного Триеста (Италия), куда пришел их корабль:

_________________________________________________________________Михаил Кожемякин

Использованы материалы с сайта: http://www.paluba.info/smf/

"Союзным солдатам нравится Лондон, а они нравятся Лондону".

2016-03-18 13:23 m2kozhemyakin

Оригинал взят у  m2kozhemyakin в "Союзным солдатам нравится Лондон, а они нравятся Лондону".

m2kozhemyakin в "Союзным солдатам нравится Лондон, а они нравятся Лондону".

С союзниками тогда у Британской империи было не густо, так что, глядя на этих парней - осколки павших государств Европы, британцы чувствовали себя не такими одинокими в борьбе с гитлеровской Германией...

Лондонский полицейский показывает дорогу группе французских моряков и солдат:

Переобмундировать в британскую форму их еще не успели. Франция пала совсем недавно. Появилась Сражающаяся Франция генерала де Голя.

Польские военнослужащие (третий слева, похоже, британский товарищ по оружию) покупают напитки в баре:

Прямо англичане - да и только,

Все различье – над плечами только.

Буквы «Poland» вышиты побольше,

По-английски «Poland» значит – Польша.

(К.Симонов, "Баллада о трех солдатах")

Нидерландские моряки и солдат спускаются на станцию лондонского метро "во время ночного увольнения" - так в оригинальном тексте подписи:

Кстати, оба морячка в собственной национальной форме. Заметьте столь родные нашему взгляду полосатые тельники. У "сухопутчика" шинель уже британская, а пилотка - своя, голландская.

Чешские солдаты на лондонской улице:

Предвоенные чехословацкие кокарды на британских фуражках.

Они же (чехи) с довольно унылым видом изучают ценники на ветрине табачной лавки:

Табачок, как и прочие колониальные товары, уже начал "кусаться"...

Жизнерадостные французы и в туманном Альбионе нашли маленький повод для галльской гордости - франкоязычную газету "France", издававшуюся в Великобритании:

Спокойные и рассудительные чехи - военнослужащие сухопутных войск и ВВС (нашивка на плече у бойца в пилотке) - понимают, что оказались в Англии надолго, и знакомятся с английской литературой и английскими девушками у библиотечного прилавка (Comden Town Public Library):

А французы, между тем, зашли попробовать темного английского эля, опровергая известную сентенцию мушкетера Портоса о том, того, что человек, привыкший пить вино, никогда не найдет вкуса в пиве:

У солдат - комбинация британских (куртки, шинель) и французских (головные уборы, "адриановские" шлемы, ношение вне строя брюк навыпуск) элементов униформы.

Наши чехи все-таки поднаскребли по карманам шиллинги и зашли в табачную лавку:

Кажется, они покупают сигары - уж не в знак ли поддержки одного харизматического британского политического деятеля? ;)

...До конца Второй мировой войны оставалось еще пять лет...

Источник: http://www.formerdays.com/2012/05/allied-soldiers-like-london-and-london.html

Сентябрь 1939. Немецкие военнослужащие в польском плену.

2016-03-15 11:10 m2kozhemyakin

Оригинал взят у  m2kozhemyakin в Сентябрь 1939. Немецкие военнослужащие в польском плену.

m2kozhemyakin в Сентябрь 1939. Немецкие военнослужащие в польском плену.

Предлагаю вашему вниманию занимательную подборку фотоматериалов по достаточно малоизвестной теме - немецкие военнослужащие, оказавшиеся в плену у Войска Польского в ходе Германо-Польской войны (иначе, Германо-Польско-Советской или просто Сентябрьской кампании) 1939 г.

К сожалению, общую численность гитлеровских солдат и офицеров, которые были взяти поляками в плен с 1 сентября по начало октября 1939 г., установить сложно. Многие польские авторы упоминают случаи пленения военнослужащих Вермахта, особенно частые в период Битвы на Бзуре (9-19 сент.), однако точного подсчета пока ни у кого не встречал. "Википедия" предлагает цифру в 4 тыс. только в вышеупомянутом сражении, однако источник не указан. Совершенно очевидно, что в польском плену оказались многие сотни "гансов".

При этом отношение Войска Польского к военнопленным (имеются в виду именно военнослужащие Вермахта, а не участники вооруженных формирований, созданных нацистскими спецслужбами из представителей немецкого меньшинства, проживавшего в Польше - этих могли и шлепнуть без лишних формальностей) было, как правило, вполне корректным. Вот что пишет об условиях содержания пленных немцев американский журналист Харрисон Форман, работавший в сентябре 1939 г. в Варшаве:«Офицерам были предоставлены отдельные комнаты и оказывались все должные воинские почести. Должен признаться, что поначалу я думал, что значительная часть всех этих мер была принята специально для снимавшейся мной кинохроники. Но все подозрения быстро развеялись, когда в один прекрасный день я увидел взвод польских солдат, ведущих по улице двух германских пилотов, только что сбитых во время воздушного налета на Варшаву. Их сопровождали крики и улюлюканье толпы, шедшей позади, размахивая кулаками и осыпая пленных проклятиями. От того, чтобы наброситься на летчиков и расправиться с ними, людей удерживали штыки их собственных польских солдат. Я последовал за пленными на территорию тюрьмы. Особенно запомнился эпизод, когда польский капрал помог одному из раненых пилотов снять сапог с поврежденной ноги. Эти летчики производили впечатление толковых молодых парней. Им было немногим больше двадцати.» (Harrison Forman. (1939). "Filming the Blitzkreig." Travel. December 1939. Vol. 74 No. 2.). Многие из приведенных ниже фотографий сделаны именно Х.Форманом, остальные - различными польскими военнослужащими.

Общее построение германских военнопленных во дворе военной тюрьмы в Варшаве. Конвой - вероятно, резервисты Войска Польского во главе с младшим командиром "общевойсковиком", для случая облачившимся в парадно-выходную форму с характерными петлицами, украшенными позументом.

"Их личина." На парне с перевязанной головой, кажется, форма штурмовых отрядов SA? Интересно, как "штурмовик" мог оказаться на ТВД?

Во время обороны Варшавы немецкие военнопленные, которых было в руках защищавших город частей Войска Польского, вероятно, до нескольких сот, привлекались к работе по разбору завалов после бомбардировок гитлеровской авиации. На этих фото они вполне дружно работают бок о бок с представителями еврейской диаспоры польской столицы, под бдительным оком конвоя забыв на время "арийскую гордость".

Пленные пилоты Люфтваффе. Вероятно, экипаж какого-то невезучего бомбовоза или разведчика.

Еще пленные "летуны". Тот самый эпизод со сниманием сапога с раненого. Но, мне кажется, речь здесь идет скорее об обыске, а не об осмотре поврежденной ноги. В охране - польские военнослужащие и полицейский (в круглой фуражке). Узнаваем бравый капрал с медалями с первого фото.

Солдаты Вермахта, захваченные 10-й механизированной кавалерийской бригадой Войска Польского. Интересно, что раненого сопровождает "жолнеж" в стандартном пехотном шлеме М1931, в то время, как бойцы этого соединения отличались тем, что имели "адриановские" шлемы ("танковый" вариант), либо старые германские каски М1916.

16-я стрелковая Литовская Клайпедская Краснознаменная дивизия - фотоматериалы.

2016-03-12 10:27 m2kozhemyakin

Оригинал взят у  m2kozhemyakin в 16-я стрелковая Литовская Клайпедская Краснознаменная дивизия - фотоматериалы.

m2kozhemyakin в 16-я стрелковая Литовская Клайпедская Краснознаменная дивизия - фотоматериалы.

Предлагаю подборку фотографий, запечатлевших разные этапы боевого пути и людей 16-й стрелковой Литовской Клайпедской Краснознаменной дивизии.

Наверное, первое известное фото бойцов дивизии на зимнем марше к месту их первого боя - н.п. Алексеевка юго-восточнее Орла, 21 февраля 1943 г.:

76-мм полковое орудие ведет огонь, прикрывая первое наступление дивизии... К сожалению, не увенчавшееся успехом и оплаченное немалой кровью:

И комсостав на КП дивизии - там же:

Те, кто вел литовскую дивизию Красной армии в бой:

1. Командир дивизии (1942-43 гг.) генерал-майор Ф.Р. Балтушис-Жемайтис, российский подпоручик Первой мировой, литовский революционер, кадровый военный РККА.

2. Командир дивизии (1943-44 гг.) полковник В.А. Карвялис, впоследствии генерал-майор... К сожалению, это все, что мне известно об этом офицере.

3. Командир дивизии (1944-45 гг.) полковник, с 1944 - генерал-майор А.И. Урбшас, бывший офицер армии Литовской Республики, в РККА с 1940 г.

Начальник штаба дивизии, практически бессменный на этой должности в 1942-46 гг. подполковник П.А. Цюнис, бывший майор армии Литовской Республики, а, кроме того, ученый и преподаватель. На фотографии - в форме Литовской армии.

Кстати, в 1919 г. молодой Петрас Цюнис сражался в составе литовских войск против красноармейцев, которыми, спустя два с лишним десятилетия, командовал...

За неудачным "боевым дебютом" под Орлом последовало участие в Курской битве летом 1943 г. Дивизия, то обороняясь от 383-й пехотной и 18-й танковой дивизий Вермахта (пять последовательных атак), то выдарживая массированные удары с воздуха (до 120 самолетов Люфтваффе по официальным данным историографии дивизии, впрочем, скорее всего, завышенным), то отчаянно контратакуя, чтоб вернуть утраченные позиции, потеряла в боях еще более 4 000 чел., после чего был назначен отвод обескровленного соединения в тыл на пополнение.

Мемориал погибшим воинам 13-й армии и 16-й Литовской дивизии в пос. Глазуновка Орловской обл:

Осенью 1943 г. 16-я Литовская вновь сражалась, на сей раз в составе Калининского фронта. После первоначальных малоуспешных наступательных боев в Невельской операции (окт. 1943), в ноябре ее знамена были наконец увенчаны лаврами первой победы, когда южнее г. Невель Псковской обл. ей удалось отразить сильный контрудар частей 43-го армейского корпуса Вермахта.

Осень 1943. Командующий Карельским фронтом А.И. Еременко в 16-й Литовской стрелковой дивизии:

Пулеметный расчет на позициях.

В последовавших наступательных боях дивизия приняла участие в окружении группировки противника и освобождении н.п. Городок, заслужив свою первую награду - благодарность командования. За участие в Невельской наступательной операции 16-я Литовская заплатила потерей 3 000 чел,, о чем свидетельствует сегодня эта скромная табличка на местах боев:

В ноябре 1943 г. Литовская дивизия в составе 4-й ударной армии была придана 1-му Прибалтийскому фронту и, так сказать, развернула свои боевые порядки в сторону дома - в Литву. Впрочем, справедливости ради следует заметить, что после больших потерь и неоднократных доукомплектований Литва оставалась домом едва для половины ее бойцов. Остальных ждали домой в самых разных уголках СССР, включая даже среднеазиатские союзные республики...

Но дивизионная газета, издававшаяся на литовском и русском языках, напоминала в своем заглавии - "Родина зовет!"

Политрук с группой бойцов читают дивизионную "малотиражку":

В апреле 1944 г. за отличие в освобождении Белоруссии знамя дивизии украсил орден Боевого Красного Знамени.

После освобождения белорусского Полоцка и 500-км марша под Шяуляй, летом 1944 г. 16-я стрелковая дивизия наконец вступила на территорию Литвы. Где прямо с марша ее ожидали тяжелые бои: 3-я германская танковая армия контратаковала под Шяуляем. Успешно отражая в составе войск 1-го Прибалтийского фронта контрудар, дивизия вновь заслужила благодарность командования. Очевидно, она теперь научилась воевать, или "родные стены помогали", да и немец в 1944 г. был объективно уже "не тот"...

Ряд фотографий весны-лета 1944 г., запечатлевшие бойцов Литовской дивизии в бою и на марше:

(По последним двум не могу гарантировать, что на них изображены именно бойцы Литовской дивизии, т.к. взято из доступных в сети статей о ней, так что, "по чем купил, по том и продаю").

Места последнего успокоения бойцов и офицеров дивизии в литовской земле:

Братское захоронение 147 воинов Литовской дивизии (в т.ч. 82 безымянных) в местечке Вайнутас:

Могила Героя Советского Союза сержанта-артиллериста Стасиса Шейнаускаса, павшего в августе 1944 г. под Шяуляем:

Дивизионные Герои Советского Союза, фотографии которых удалось найти:

1. Сержант Стасис Шейнаускас (посмертно)

2. Сержант Григорий Терентьев (посмертно)

3. Красноармеец Виктор Яценевич (посмертно)

4. Красноармеец Борис (Берел) Цинделис (посмертно)

4. Мл. лейтенант Григорий Ушполис (Героя получил ефрейтором)

5. Сержант Калманис (Кальман) Шур

6. Мл. сержант Федор Зацепилов.

Всего в литовской дивизии за время войны звезду Героя получили 12 бойцов и командиров, при чем самую значительную группу из них составляют артиллеристы - 5 чел., затем следуют разведчики - 3 чел. затем - командир полка, командир батальона, телефонист и пулеметчик. Этнический состав Героев Советского Союза - слепок с такового дивизии: литовцы, русские (из СССР и один из довоенной Литвы), литовские евреи, литовские поляки...

А вот герои 16-й Литовской стрелковой дивизии, не получившие золотых звезд в силу "мелкобуржуазного воспитания".

1. Дивизионная знаменитость: отважная пулеметчица, снайпер, при необходимости - санитарка старшина Дануте Станилиене. Простая литовская сельская девчонка 1922 г.р. со стеснительной улыбкой, "крестьяночка Жанна" в дивизионном обиходе - несомненнно, в честь легендарной Жанны д'Арк. Одна из четырех советских женщин - полных кавалеров Ордена Славы.

Была "лицом" дивизии, щедро обласканным вниманием советской прессы и военным начальством... Героя Советского Союза, однако, несмотря на несколько представлений, Дануте упорно не получала... Как и лейтенантских погон, несмотря на пройденную в 1944 г. подготовку по специальности "командир пулеметного взвода". Не изменило ситуации даже вступление в самом конце войны в ВКП (б). Есть мнение, что Дануте несколько зажимали именно из-за ее "синдрома Жанны д'Арк" - только не амбиций спасительницы Отечества, а неуместной на войне жалости к поверженному врагу... Что, разумеется, было отмечено "бдительными товарищами" и доложено "куда надо".

Кстати, женщин-военнослужащих в литовской дивизии было не менее 171 человека...

2. И конечно же эпический персонаж знаменосец Моня Цацкис, дивизионный то ли Василий Теркин, то ли бравый солдат Швейк, образец воинской находчивости, абсолютного игнорирования дисциплины и замечательного черного еврейско-литовского юмора. Герой одноименной повести Эфраима Севела, советского и израильского писателя, ветерана Великой Отечественной и "войны Судного дня":

Итак, боевой путь 16-й Литовской стрелковой дивизии РККА к Победе пролег через родную Литву. Очевидно, в пропагандистских целях: советское литовское соединение должно было вступать в первых рядах в республику, присоединенную к СССР только в 1940 г. и "засветившуюся" в годы оккупации значительным уровнем коллаборационизма (впрочем, и антифашистских партизан в Литве было немало - 92 отряда и более 10 тыс. бойцов, не считая подполья; сегодня об этом принято "удобно" умалчивать).

28 января 1945 г. за освобождение Клайпеды 16-я Литовская Краснознаменная стрелковая дивизия получила почетное название Клайпедской.

1-й секретарь Компартии Литвы А. Снечкус среди бойцов дивизии в освобожденной Клайпеде:

С 31 января 1945 г. литовская дивизия Красной армии участвовала в осаде окруженных в "Курляндском котле" частей гитлеровской группы армий "Север". Там она и встретила конец войны.

Группа бойцов и офицеров 16-й стрелковой дивизии дивизии, весна 1945:

Парад Победы для 16-й Литовской Краснознаменной Клайпедской дивизии состоялся, что вполне очевидно, в Вильнюсе:

Памятный знак, выпущенный в Литовской ССР в честь 30-летия создания дивизии:

____________________________________________________________________________________Михаил Кожемякин

Части РККА во время советско-британской Иранской операции, 1941.

2016-03-09 23:33 m2kozhemyakin

Оригинал взят у  m2kozhemyakin в Части РККА во время советско-британской Иранской операции, 1941.

m2kozhemyakin в Части РККА во время советско-британской Иранской операции, 1941.

И ряд занятных фотографий, запечатлевших бойцов и командиров Красной армии и их боевую технику в жаркие августовские-сентябрьские дни 1941 г., на пыльных дорогах Персии, на этом столь удаленном от кровавых полей Восточного фронта театре войны... И первые эпизоды советско-британского военного сотрудничества во Второй мировой.

Механизированные части РККА пересекают иранскую границу, 25 авг. 1941 г. Молодой член экипажа легкого бронеавтомобиля БА-20 (судя по форме крышки люка).

Встреча советского авангарда с британской "летучей колонной" с районе г. Казвин. Советская сторона представлена средним бронеавтомобилем БА-10, британская - гуркхскими стрелками на колесах. И, конечно же, военным коppеспондентом Аланом Мичи (Allan Michie), запечатлевшим "встречу на военной дороге" для истории.

"Порядок, союзники подошли!"

Командование обеих сторон пытается найти общий язык.

Возможно, что командиры РККА, служившие в Средней Азии, могли учить английский, учитывая традиционные столкновения британских и российских/советских интересов в регионе.

Советский боец слева вооружен пситолет-пулеметом ППД.

...а личный состав уже нашел общий язык: "Закурим, towaristch!"

Советская пехота, вооруженная самозарядными винтовкам Токарева, в районе г. Казвин. Кстати, по характерным чертам лица многих бойцов легко опознаются уроженцы среднеазиатских республик СССР, процент которых в частях РККА в Иране, судя по всему, был высок.

Военнослужащие иранской армии, сложившие оружие (29-30 авг. в части поступил приказ правительства страны о прекращении сопротивления), все еще в полном боевом снаряжении, наблюдают за продвижением советско-британских войск. На лицах у солдат не очень заметно враждебности или подавленности...

Местное население выглядит более настороженно...

Штаб РККА, разместившийся в единственном в Казвине отеле.

Британский военный корреспондент Алан Мичи беседует с командиром РККА, получившим ранение в стычке с иранскими войсками. Хотя, по общей оценке, сопротивление носило эпизодический характер, безвозвратные потери РККА за всю операцию составили около 40 чел.

Вступление частей Красной армии в г. Тебриз. Легкий танк Т-26... Пехота - пешком...

...артиллерия - на конной тяге...

...кавалерия - как ей положено...

На переднем плане - британский военный автомобиль с маркировкой "57"... Можно попытаться узнать, какой именно части принадлежала такая в 1941 г. Если удастся - дополню.

Официальные фотографии на тему: "Советско-британское братсво по оружию".

Советское и британское командование обходит парадные расчеты частей РККА на совместном параде в Тегеране по случаю успешного завершения операции, сент. 1941.

Словом, нефтеные поля Ирана взяты Союзниками под контроль, а южный путь для поставок в СССР по ленд-лизу открыт и безопасен, войска отлично выполнили задачу, молодцы, good men.

"К торжественному ма-а-аршу..."

Eisige Wetter... (Морозная погода).

2016-01-15 19:49 german_goth

Оригинал взят у  german_goth в Eisige Wetter... (Морозная погода).

german_goth в Eisige Wetter... (Морозная погода).

" - Мы предпринимали сверхчеловеческие усилия, но успевали далеко не всегда.

Никакими словами невозможно описать наши страдания - не от солдат русской армии

(она только отступала), а от мороза".

(с) Ги Сайер "Последний солдат Третьего рейха"

.

Из дневника немецкого унтер-офицера:

« - Близость к первобытной природе позволяет врагу свободно передвигаться за пеленой снега. Им не страшны мороз и метели. »..

ДЕД МОРОЗ (Морозко) — могучий русский языческий Бог, персонаж русских легенд, в славянских сказаниях — олицетворение русских зимних морозов, кузнец, сковывающий льдом воду, щедро осыпающий зимнюю природу искристым снежным серебром, дарящий радость зимнего празднества, а в случае надобности, в тяжелую годину защищающий русских от наступающих врагов вмораживающими в лед дотоле невиданными зимними холодами, от которых начинает ломаться железо.

Уникальный документ! ПАРТИЗАНСКИЙ АЛЬМАНАХ.

2012-05-03 22:31 ateistt

Оригинал взят у  asnecto в Уникальный документ! ПАРТИЗАНСКИЙ АЛЬМАНАХ.

asnecto в Уникальный документ! ПАРТИЗАНСКИЙ АЛЬМАНАХ.

ПАРТИЗАНСКИЙ АЛЬМАНАХ, датируемый 1943-1944 г.

Уникальнейшая возможность увидеть негероическую войну - что и из чего готовили, как лечили поносы и восполения легких, как травили вшей, как стриглись, как любили и влюблялись.

Итак, побываем в партизанском лагере и узнаем о быте партизан из первых рук.

Смотреть 45 сканов

Еще на книжной полке раритетов:

Каталог дур и дураков 1865 г.

История Русской церкви. Е. Голубинскаго. Т. 1., 1881 г.

Журнал «АТЕИСТ» 1925 г.

Антирелигиозная азбука 1933 г.

Спутник атеиста

(с) материалы Белгосмузей ВОВ

Не забывайте, как выглядели НАШИ СОВЕТСКИЕ СОЛДАТЫ!

2012-05-03 22:30 ateistt

Оригинал взят у  asnecto в Не забывайте, как выглядели НАШИ СОВЕТСКИЕ СОЛДАТЫ!

asnecto в Не забывайте, как выглядели НАШИ СОВЕТСКИЕ СОЛДАТЫ!

Это НАША Победа! НАША!

И никакая нафиг с ними не общая!

ФРОНТОВОЕ ФОТО

4 июля 1943 года.

Экипаж штабной машины. На машине виден номер части.

Справа - помощник начальника 2-го отделения штаба дивизии майор Алейников К.И.

Перепостите, други!

Во имя ИХ памяти.

В назидание неблагодарным потомкам.

9 апреля 1945 года закончился штурм Кёнигсберга

2012-04-09 22:01 adromy4

Оригинал взят у  adromy4в 9 апреля 1945 года закончился штурм Кёнигсберга

adromy4в 9 апреля 1945 года закончился штурм Кёнигсберга

В этот день в 1945 году Советские войска захватили столицу Восточной Пруссии город Кёнигсберг (Königsberg), штурм начавшийся тремя днями ранее был завершён. К сожалению, я никогда не бывал в нынешнем Калиниграде, надеюсь поездка туда ещё впереди. А пока...

Есть у меня одна старенькая книженция, несколько фотографий оттуда предлагаю посмотреть по случаю годовщины штурма.

На тумбе агитация "Фольксштурма", на стене плакат "Мы не сдадимся!"

"Внимание, граница Рейха!"

"Государственная граница Союза Советских Социалистических Республик отныне будет нерушимой. В этом клянутся солдаты, принимая гвардейское знамя." (с) подпись в книге.

На мой взгляд, постановочное фото - на заднем плане люди в не слишком динамичных для боя позах...

"Ничто не может остановить его (солдата) победной поступи на пути к Кёнигсбергу, логову недобитой военщины" (с) подпись в книге.

"По врагу, засевшему в крепости, - огонь! Даёшь Кёнигсберг!" (с) подпись в книге.

Интересное фото - советский солдат (в центре) стреляет из немецкого автомата Stg-44

Уличные бои в городе.

Немецкое орудие

Вечером 9 апреля в своём блиндаже комендант Кёнигсберга генерал от инфантерии Отто Ляш подписал акт о безоговорочной капитуляции.

Эх, красота!

По этой фотографии есть у меня вопросы... Уважаемые господа из Кёнигсберга (знаю, что есть среди читателей такие!), подскажите, на заднем плане действительно Восточно-Прусские домики???

Разминирование улиц

4 июля 1946 года, после смерти всесоюзного старосты Калинина оккупированный Königsberg был переименован в Калининград.

1941-й и 2012-й.

2012-01-10 16:22 lenivship

Известное фото - Советские войска в ноябре 1941-го входят в город Клин

Это фото можно встретить в сети в разных местах.

Например здесь: Битва за Москву

Или здесь: Укрощение тайфуна

А ниже мое фото, сделанное примерно с того же места в эти новогодние праздники.

Думаю понятно, почему примерно. И уровень дороги поднимали с тех пор и здания и деревья уже другие.

Неизменно само место, дорога и комплекс зданий предприятия на заднем фоне. Не знаю, как назывался завод в годы войны, а в Советское время и сейчас это предприятие именуется ОАО "Химлаборприбор" ( в Советское время без ОАО).

Собственно фото этой дороги в наше время

Как можно понять, посмотрев на карту, войска, освобождавшие подмосковный Клин, наступали с севера практически. Как то так.

Православная церковь. ВСЯ ПРАВДА О ВОЙНЕ (часть вторая)

2011-11-09 13:58 ateistt

Оригинал взят у  asnecto в Православная церковь. ВСЯ ПРАВДА О ВОЙНЕ (часть вторая)

asnecto в Православная церковь. ВСЯ ПРАВДА О ВОЙНЕ (часть вторая)

Честно говоря, вначале хотелось дать какие-то комментарии, но, пожалуй, лучше обойтись без них. Просто прочитайте, не поленитесь. Ради памяти о ТОЙ войне. Эти документы стоят того.

Часть документов публикуется в интернете впервые.

ВЫПИСКА ИЗ ОТЧЕТА НАЧАЛЬНИКА ПОЛИЦИИ И ВОЙСК СС БЕЛОРУССИИ ДИРЛИВАНГЕРА

1 февраля 1944 г.

"В Логойске находится греческо-православный священник Антоний. Еще в то время, когда там находился батальон СС Дирливангера, он был лучшим пропагандистом и поддержкой для немецких властей. Он принимал все меры к тому, чтобы влияние партизан не распространилось на население..."

(БГА, ф. 370, оп. 1, д. 382, л. 2. Копия. Машинопись. Перевод с немецкого)

ИЗ ОТНОШЕНИЯ ЗАМЕСТИТЕЛЯ МИТРОПОЛИТА БЕЛОРУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ И ЕПИСКОПОВ ГЕНЕРАЛЬНОМУ КОМИССАРУ БЕЛОРУССИИ О ЗАДАЧАХ ЦЕРКВИ ПО БОРЬБЕ ПРОТИВ КОММУНИЗМА

30 июля 1942 г.

Мы, нижеподписавшиеся, иерархия белорусской православной церкви, объединенные горячим чувством благодарности к великому фюреру немецкого народа Адольфу Гитлеру и непобедимой германской армии за данную нам возможность зажечь свет веры во Христа, желали бы эту возможность использовать так, чтобы она принесла максимальную пользу не только для православной церкви..., а также и великому немецкому народу.

Задачи православной иерархии и священников в отношении немецкого народа мы понимаем следующим образом. Православная иерархия и священники должны использовать все свое религиозно-моральное влияние и весь свой священнический авторитет, чтобы отмежевать наш народ от большевизма и его враждебной психологии...

Чтобы поддержать духовенство в их ответственной работе, каждый приход должен отдать 33 га земли: 22 га - для пастырей и 11 га - для церковнослужителей. К тому же еще 3 га пойдет для вдов и сирот духовного сословия...

Архиепископ Филофей Нарко

Епископ Афанасий

Епископ Степан

(БГА, ф. 370, оп. 1, д. 386, лл. 37-41. Копия. Машинопись. Перевод с немецкого)

А это - митрополит Пантелеймон - вместе с группенфюрером СС фон Готтбергом:

А это еще один епископ - ФИЛОФЕЙ с гаулейтером фон Готбергом и цветом СС:

ИЗ ОБРАЩЕНИЯ АРХИЕПИСКОПА БЕЛОСТОКСКОЙ И ГРОДНЕНСКОЙ ЕПАРХИЙ К ДУХОВЕНСТВУ СОДЕЙСТВОВАТЬ МАССОВОМУ УГОНУ СОВЕТСКИХ ГРАЖДАН В ГЕРМАНИЮ

15 апреля 1943 г.

...Власти издали указание о привлечении к обязательному двухлетнему труду молодых мужчин и женщин нашего округа, которое влечет за собой одновременно освобождение от обязательного труда вне границ этого района остальной части местного населения…

Оно несет значительную благоприятность для масс ваших прихожан и создает спокойную атмосферу для спокойного труда тех, которые, согласно этому указанию, не подлежат обязательному труду вне нашего округа. Обязанность священника требует от нас, дорогие братья, правильных пастырских указаний и поучений наших прихожан по этому вопросу, с тем, чтобы покой души и спокойный труд тех, которых призывают власти теперь к работе вне родного дома и родной местности…

(ГА Гродненской обл, ф. 1, оп. 1, д. 277, лл. 159-160. Копия. Машинопись. Перевод с немецкого)

ТЕЛЕГРАММА-МОЛНИЯ ГАУЛЯЙТЕРА ФОН ГОТБЕРГА

Берлин

Обергрупенфюреру СС Бергеру

"Раней праведзеныя антыбальшавіцкія мерапрыемствы праваслаўнай царквой як калядны зварот епіскапаў Мінска, працэсія рускага святога хрышчэння з'яўляюцца адлюстраваннем прапагандзісцкай дзейнасці праваслаўнага духавенства"

(БГА, ф. 370, в. 1, с. 24, л. 1. Копия. Машинопись. Перевод с немецкого)

Ну и просто документик - о том, как церковь деньгами немцам помогала:

Оригинал взят у

asnectoв ВОВ

asnectoв ВОВ

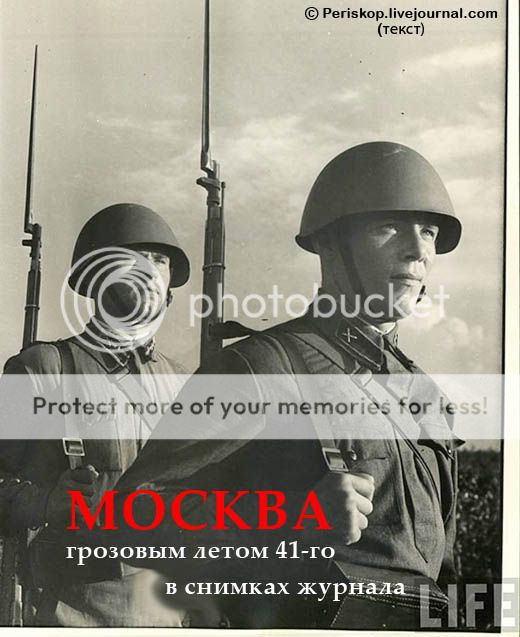

Москва. Грозовое лето 1941-го в снимках журнала "Лайф".

2011-10-10 12:06 mike_1973

Москва. Грозовое лето 1941-го в снимках журнала "Лайф"

Сегодня вполне уместно обратиться к истории, а конкретней — к военной и сталинской теме. Все эти снимки объединяет авторство и время — их сделала фотокорреспондент «Лайфа» 7-летняя Маргарет Берк-Уайт (Margaret Bourke-White, 1904-1971) в военной Москве в июле-августе 1941 года. Кроме двух, 1931 года и её же авторства, которые тоже связаны контекстом с этим фоторядом. Условия, в которых она работала, были поистине уникальные — ведь с наступлением войны режим съёмок сильно ужесточился, и за несанкционированную съёмку на улицах, равно как и за несданный фотоаппарат, полагался однозначный трибунал. Однако она была в особых условиях: в преддверии приезда в Москву специального эмиссара президента США Гарри Гопкинса (а этот визит рассматривался Сталиным в данный момент как сверхважный) ей был выдан фактически карт-бланш на съёмки образов воюющего Советского Союза для авторитетного журнала заокеанского союзника (США), который был способен положительно повлиять на общественное мнение той страны. (43 фотографии).

Впервые в советской истории иностранный корреспондент буржуазной страны (безо всяких посредников в виде официальных фотографов) был не просто допущен в рабочий кабинет загадочного для Запада вождя, но и снял его в не парадной, камерной обстановке вблизи.

Налёты люфтваффе на столицу начались 22 июля, и Маргарет сумела снять один из первых - 26 июля.

А этот снимок (тоже 26 июля) – более зрелищный, конечно. Откуда он сделан, примерно догадываюсь (крыша английского посольства на Софийской наб.) - но так ли это, пусть подскажут знатоки Москвы.

Кремль в лунном свете.

Продавщица газированной воды и москвичи, июль 1941.

Москва в июле 1941-го во многом вела мирную жизнь и ещё не была перестроена в тот жёсткий ритм, который привычен нам из снимков военного времени. Как мы помним из событийного ряда, мирная жизнь для столицы полностью закончилась 14-15 октября 1941 года — после грандиозной московской паники, грабежа магазинов, мародёрства на улицах — введением осадного положения и эвакуацией основного состава наркоматов в Куйбышев.

На стадионе, июль 1941 (матчи, как видите, ещё проводились и чемпионат не закрыт).

Советские танкисты. Это ещё, скорей всего, кадровый состав, не вновь призванные во время войны новобранцы.

Они же, в жанре фотопортрета.

Солдаты на грузовике. Судя по возрасту многих из них, возможно, это ополченцы.

Знаковые фото на тему «Труженицы тыла», вошедшее после войны в западные альбомы фотографий. Воспроизводились много и часто, и даже в ельцинские 90-е послужили как cover story обложки «Тайма».

Снимок Манежной площади с видом на Кремль из номера «Националя» (см. выше снимок авианалета 26 июля — тот же ракурс, только камера ниже углом к горизонту). Интересна будочка с постовым (или регулировщиком движения?). Справа, возможно, след от упавшей на асфальт во время налёта небольшой авиабомбы или просто дорожные работы. Место, где сейчас могила Неизвестного Солдата, загорожено.

Улица Горького.

Обучение сандружинниц, август 1941 г.

Пустили Маргарет и в святая святых, запретное для обычной съёмки место — московское метро.

Это — на станции «Маяковская», в момент, когда москвичи укрываются от очередного авианалёта. Обычно налёты начинались поздно вечером, с наступлением летних сумерек. На путях стоит недвижимый поезд. Как видите, для размещения маленьких детишек заранее заготовлены типовые колыбельки-топчанчики из дерева. И ещё: женщины молодые и средних лет одеты сравнительно неплохо.

В метро во время авианалета.

Вход на эскалатор - предполагаю, что тоже на «Маяковской». Судя по составу народа, дело происходит ещё днём, во время обычного режима работы метро. Некоторые оглядываются на необычное зрелище - фотограф внутри метро.

Станция метро "Площадь Свердлова", москвичи выходят на улицу после авианалета.

Книжный магазин на открытом воздухе.

В холле гостиницы "Москва".

МГУ.

Павильон с тяжелой техникой на сельскохозяйственной выставке.

Памятник Сталину. Там же.

В другом ракурсе.

Организовали для Маргарет и встречу с тогдашним начальником штаба Западного фронта, находившемся на острие главного удара и ведшим тяжёлые бои под Смоленском, В.Д. Соколовским (будущим Маршалом Советского Союза). Тогда он ещё генерал-лейтенант.

А это фото генерала Соколовского, видимо, сделано на банкете в честь американской делегации, или во время встречи с американцами. В руке у него зажата папиросина.

Вход на территорию Спасо-Хаус, частной московской резиденции посла США.

Рабочие в Спасо-Хаус убирают разбитые во время налетов витражи.

Еще две фотографии. Комментарии излишни.

Немецкий солдат Fritz Ehrhardt в советском госпитале после ранения в бою.

Rolf Helmudt, еще один немецкий солдат.

Вообще, Берк-Уайт во время пребывания в Москве летом 1941 г. успела снять очень многих — и писателей, и военных, и церковных деятелей, и даже съездила в подмосковный колхоз, но формат поста не позволяет мне показать всех, смотрите в архиве «Лайфа».

А теперь переходим к политическим снимкам.

Сперва покажу вам Гарри Гопкинса (1890-1946), доверенного лица и личного друга президента США Рузвельта, который взял на себя переговорную миссию со Сталиным и СССР после настойчивой просьбы президента. Вообще, он к этому моменту – очень больной человек, но свою миссию выполнит с честью и постепенно завоюет доверие как Сталина, так и Черчилля. Он ещё неоднократно прилетит в Москву.

Снимок сделан аккурат перед встречей со Сталиным 31.7.1941.Гопкинс — справа, а слева — военный атташе посольства США в СССР Макнарни.

Визит Гопкинса в Москву в конце июля – начале августа 1941 года может рассматриваться как явный прорыв в американо-советских отношениях. Суточный перелет Гопкинса, большую часть которого он провел в хвостовом отсеке самолета в кресле пулеметчика, конечно, был поступком мужественного человека. Гопкинс после операции по удалению раковой опухоли в желудке в 1938 году мог поддерживать в себе жизнь только при помощи специальной диеты и своевременного приема лекарств.

В Москве Гопкинс встречался со Сталиным и другими руководителями Советского государства. Он хотел выяснить, “как долго продержится Россия”. Советская сторона подробно ознакомила его с ходом и перспективами военных действий на советско-германском фронте, ему был представлен список вооружения и материалов, необходимых СССР в первую очередь.

Следующие два снимка — спонтанные и незапланированные, сделаны 31 июля. Ехали куда-то по Москве на своих «Бьюиках» (возможно, что и на приём к Сталину) и у одной из машин спустило колесо. А Маргарет воспользовалась заминкой и сняла.

Слева направо — Макнарни, Гопкинс, посол США Штейнгардт.

Сценка во время замены колеса.

И, наконец, серия фото, сделанная Маргарет Берк-Уайт около 9 вечера 31 июля 1941 года в кабинете Сталина (выписку из журнала посещений Сталина я привёл в самом начале). Кстати, путём сопоставления попутно выяснилось, что писатель Иван Стаднюк в своём известном романе нафантазировал — никакого посла Штейнгардта на аудиенции не было, переговоры со Сталиным вёл только Гопкинс. Возможно, он сидел где-нибудь в кремлёвском предбаннике, но в кабинете не был. И ещё, было это не 30 июля, когда Жукова сняли с поста начальника Генштаба, а 31-го.

Итак, запись от 31 июля 1941 года:

1. Гопкинс 18.35—21.00

2. Потрубач 18.35—20.55

3. Петров 20.45—20.55

4. Власик 20.45—20.55

5. Маргарет Боркуаит 20.45—20.55

Последние вышли 21.10

Гарри Гопкинс и Иосиф Сталин. Точка съёмки — откуда-то снизу. Любопытно, что оба стоят с папиросами в руках, в разные стороны.

Немного другая проекция, сбоку. У Сталина угадывается небольшой животик, Гопкинс же худой и очень измождённый.

Сталин вблизи. Здесь освещение несколько скрадывает оспины, однако на снимках ниже они хорошо видны. Любопытно, какие у него на френче весёленькие пуговицы. И - взгляд. Смертельно усталый.

Другая проекция, чуть снизу. Вот тут оспины на лице видны хорошо.

И ещё один вариант.

Все удачные варианты съёмки Сталина были впоследствии использованы в журнале. Вот, скажем, промежуточная «вырезка» изображения для публикации.

В заключение этого поста приведу ещё два снимка, на 10 лет старше показанных. Оказалось, что во время своей поездки на Кавказ в 1931 году (в возрасте 27 лет) Маргарет снимала и мать Сталина, Екатерину Джугашвили (Кеке). Снимки сделаны в Тбилиси.

Ещё вариант, поближе.

Источники.

http://periskop.livejournal.com/436939.html

http://bigpicture.ru/?p=211779

http://www.liveinternet.ru/users/romromik/post135940839/

http://ruguru.livejournal.com/877522.html

http://innfotos.blogspot.com/2010/10/1941-31.html

http://www.webpark.ru/comment/68114

Журнал "Signal" сентябрь 1941 года

2011-10-08 18:44 adromy4

Кому интересно, по ссылке несколько страниц этого номера "Сигнала" - SIGNAL, сентябрь 1941

Уникальный документ! ПАРТИЗАНСКИЙ АЛЬМАНАХ.

2011-09-27 17:38 ateistt

Оригинал взят у  asnectoв Уникальный документ! ПАРТИЗАНСКИЙ АЛЬМАНАХ.

asnectoв Уникальный документ! ПАРТИЗАНСКИЙ АЛЬМАНАХ.

ПАРТИЗАНСКИЙ АЛЬМАНАХ, датируемый 1943-1944 г.

Уникальнейшая возможность увидеть негероическую войну - что и из чего готовили, как лечили поносы и восполения легких, как травили вшей, как стриглись, как любили и влюблялись.

Итак, побываем в партизанском лагере и узнаем о быте партизан из первых рук.

Смотреть 45 сканов

Пробирает..

2011-07-22 09:43 first_scum

Оригинал взят у  first_scum в Пробирает..

first_scum в Пробирает..

Фотография говорящая.. Я когда ее увидел меня до костей пробрало...

Берлинская Наступательная Операция. Апрель 1945 года.

Летный экипаж Н.В. Баранова перед последнем вылетом перед капитуляцией немцев.

2011-05-07 15:09 puparo

5 мая 1945 г.

Фото с сайта Муромского историко-художественного и мемориального музея:

http://www.museum-murom.ru/page.html?pid=10

На сайте интереснейшая фотогалерея .