RSS-канал «Настоящие герои»

Доступ к архиву новостей RSS-канала возможен только после подписки.

Как подписчик, вы получите в своё распоряжение бесплатный веб-агрегатор новостей доступный с любого компьютера в котором сможете просматривать и группировать каналы на свой вкус. А, так же, указывать какие из каналов вы захотите читать на вебе, а какие получать по электронной почте.

Подписаться на другой RSS-канал, зная только его адрес или адрес сайта.

Код формы подписки на этот канал для вашего сайта:

Последние новости

ПРИГЛАШАЕМ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНТЕРНЕТ-СБОРНИКОМ "ПОБЕДИВШИЕ СУДЬБУ"

2009-12-04 00:55 ssuvorova

Приглашаем Вас ознакомиться с интернет-ресурсом «ПОБЕДИВШИЕ СУДЬБУ»:

www.pobedivshie.ru

Авторы уверены, что прочтя хотя бы один из этих рассказов, Вы, дорогой читатель, поверите в то, что тяжело больной ребенок или взрослый, ставший инвалидом, действительно сможет, с Божьей помощью и нашей дружеской поддержкой, стать ученым, спортсменом, художником, писателем, инженером...

Для этого ему нужны мы. Мы и наша вера в его возможности...

Интернет-сборник «ПОБЕДИВШИЕ СУДЬБУ» создан в рамках проекта «Победим судьбу вместе!» Общероссийской общественной организации инвалидов – Российский союз инвалидов. Проект поддержан Общественной палатой. При реализации проекта были использованы средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 14 апреля 2008 года №192-рп.

Приглашаем читателей принять участие в пополнении сборника. Пишите по адресу электронной почты, указанному в разделе «Контакты». Рассказывайте об известных Вам людях, которые преодолевая болезни и обстоятельства, смогли сделать какое-то важное, интересное дело, достичь успехов в науке или бизнесе, стать полезными и нужными другим людям. Возможно это Ваши сослуживцы, родственники или соседи. Пусть их жизненные истории займут достойное место на страницах интернет- сборника «Победившие судьбу».

Интернет-ресурс приспособлен, как для обычных пользователей, так и для разных категорий инвалидов, в том числе, для незрячих.Контакты: ODV-inva@mail.ru Суворова Светлана

Модераторское

2007-08-14 15:57 harding1989

Запись о Родзаевском удалена. Почему - думаю, объяснять не нужно.

Давайте определимся

2007-08-11 01:59 nikita_m

Сабж! Или тут героями считаются те, кто Родину защищал от коричневой чумы, тигров, юнкерсов и т.д. И тогда здесь остаются потомки ветеранов фронта и тыла, а всякая ересь идет лесом в другое сообщество.

Или мы считает это сообщество профашистским, геи-активисты, потомки не пойми кого, прославляют своих недобитков-фашистов и власовоподобных предателей и люди с нормальной ориентацией выходят из этого общества?

Русские не сдаются

2007-04-27 18:09 miha_porshen

26-27 апреля 1985 года - восстание пленных советских солдат, заключённых в крепость города Бадабер под Пешаваром.

Им удалось захватить склад с оружием и они больше суток держали оборону. И у них были шансы - захватить город и добраться до советского посольства. Не получилось. Все предложения сдаться были отвергнуты. Большинство восставших погибло в ходе артиллерийского обстрела крепости: сдетонировал склад боеприпасов. Сейчас на месте крепости практически ничего не осталось.

Русских солдат было где-то 24 человека (точных данных до сих пор нет).

На сегодняшний день установлены имена 7 участников восстания в Бадабере, это:

1. Рядовой Васьков Игорь Николаевич, 1963 г. р., из Костромской области.

2. Ефрейтор Дудкин Николай Иосифович, 1961 г. р., с Алтая.

3. Рядовой Левчишин Сергей Николаевич, 1964 г. р., из Самарской области.

4. Младший сержант Саминь Николай Григорьевич, 1964 г. р., из Акмолинской области Казахстана.

5. Рядовой Зверкович Александр Николаевич, 1964 г. р., из Витебской области Беларуси.

6. Рядовой Коршенко Сергей Васильевич, 1964 г. р., из города Белая Церковь, Украина.

7. Духовченко Виктор Васильевич, 1954 г.р., из города Запорожье, Украина.

Потери врага: около 100 моджахедов, 6 иностранных советников, 13 представителей пакистанских властей, 28 офицеров ВС Пакистана.

Напомнил о героях  tor85

tor85

На эту тему: статья в "Братишке":

http://www.bratishka.ru/archiv/2006/7/2006_7_5.php

Сапожковские были. Часть два. Посвящается памяти А.И. Перегудова

2007-04-03 00:51 u_96

Часть первую, совершено не относящуюся к тематике сообщества, см. тут.

…Ухо, плотно прижатое к динамику, опухло, покраснело и начало побаливать. Минуло уже четыре минуты, как в выпуске новостей должен был прозвучать метеопрогноз на завтра, но «погода» всё почему-то не шла… Это злило, тем более, что радио странно хрюкало и гнусавило. Председатель колхоза «Красный Ильич» товарищ Данилин с чертыханием отстранился от динамика и грюкнул по лажаещему прибору своей стиснутой в кулак грабкой.

«Фррррр… Чих… Сообщают, что!.. На венецианском кинофестивалехрррррр… Картина Лукино Висконти «Белые ночи», снятаяаааахррррр… По произведенииииихрррр… Русского писателя Фёдоррррраххх… Достоевскогохххрр… Победила в категорииххрррррр…»

Не утерпев, предколхоза вырвал штепсель сбрендившего транзистора из розетки и едва удержался от того, чтобы не плюнуть на пол. Впрочем, можно было б и плюнуть… Пол, после того как Данилин прошёлся по нему в свежеизгвазданных на скотном дворе кирзачах, глянцем отнюдь не блистал.

- И?.. – спросил председателя агроном, по интеллигентской привычке щепочкой отковыривающий за порогом от своего сапога шмат ещё тёплого навоза.

- …Не пизди! – с чувством откликнулся в рифму предколхоза. Потом глубоко засунул руки в карманы старых солдатских галифе и, громко чмокая губами, прошёлся по помещению. – Вот, что я думаю, Михалыч,..

Агроном совершил филейной частью некое телодвижение, которое по его разумению должно было изображать состояние предельной внимательности.

- …Возьмёшь ты сейчас, голуба, мой ЗИС, да рванёшь на нём в Рязань. Там-то уж точно должны знать, что у нас на завтра с облачностью… А то выгоним в поля комбайны, а тут – ливень. Помнишь, как в прошлом годе утонувшие по оси косилки тракторами выдёргивали?..

Не успела дверь за агрономом захлопнуться, как снова распахнулась, едва не снесённая с петель могучим напором.

- Оп-па... – Данилин ёрзнул на скрипучем табурете, с удивлением воззрившись на отдувающегося и энергично вытирающего с лица пот рукавом пиджака председателя горкома товарища Неусеку. – Семёныч, ты чего?.. Бегом решил заняться?

Лицо Неусеки было таким иссине-зелёным, что сердце предколхоза неприятно ёкнуло:

- Война?!..

Предгоркома молча прошёл к подоконнику, сграбастал оттуда графин с мутной стоялой водой и в три глотка его опорожнил. Потом повернулся и поморщился:

- Хуже, товарищ Данилин, хуже.

Товарищ Данилин, прошедший Великую Отечественную от Москвы до Кенигсберга, решительно не мог представить, что может быть хуже войны. Потому чмокнув губами пару раз для стимуляции мыслительного процесса, нерешительно предположил:

- Комиссия какая, что ль?..

- Да если бы!.. – Неусека скривился. – Герой у нас, понимаешь, в городе образовался…

- Какой герой?

Предгоркома оглянулся на дверь, как будто подозревал, что кто-то за нею подслушивает, понизил голос и скороговоркой прошипел:

- Герой Советского Союза!..

Данилил перебрал в голове список поселковых фронтовиков, но никто из них по его разумению на столь высокую награду не тянул.

- Это кто ж такой-то?..

- Пе… Пер… Пер… А, чёрт! Забыл фамилию. Мне как из райцентра позвонили, так я на бумажке фамилию и записал, а потом к тебе побежал и бумажку в кабинете забыл… Пер… Пере… Пера… Тьфу! Нет, не помню. Помню только, что посмертный.

- В смысле?

- В смысле, что присвоили звание посмертно.

- Ага. Понял. А ко мне чего принёсся?..

Изрядно заплывший жирком лик Неусеки молниеносно стал похож на мордочку голодной шавки. Предколхоза нутром понял, что у него сейчас будут просить людей. Потому вскочил, шумно опрокинув табурет, и энергично замахал перед носом предгоркома руками:

- Нет, даже не проси!..

Неусека набычился, упёрся костяшками пальцев в стол и ввинтил свой тяжёлый взгляд верного ленинца в лицо Данилина. Потом веско оборонил заветное слово, разом заставившее председателя колхоза сдаться:

- Партия… Партия не для того вас, товарищ Данилин, поставила на ваш пост, чтобы вы ей, партии, отказывали в жизненно-важный исторический мОмент! - Слово «момент» Неусека по неким неизвестно-принципиальным соображениям всегда произносил с удаением на «о»…

- Да я ж не отказываю. - попробовал, было ещё потрепыхаться Данилин. – У меня ж – жатва!..

- Да партии плевать, что жатва! Хоть потоп!.. – Неусека хотел, было грохнуть для пущего эффекта кулаком по столу, но в последний момент передумал и опустил руку на стол мягко, почти ласково.

- Сколько?.. – убито поинтересовался предколхоза.

- Краска и машина щебня. Плюс – двадцать пять… Нет – тридцать человек.

Данилин взвыл.

Спустя сутки предколхоза с вялым интересом смотрел, как целая бригада вместо того, чтобы окучивать почти перезревшие пшеничные колосья, споро домазывает свежей краской фасады домов, заборы и заодно – подзаборную крапиву с лопухами на улице Садовой. Под ногами мягко похрустывал белый щебень, которым спешно завалили вечные лужи и непролазную грязь на проезжей части. Между малярами по неволе метался Неусека указывая, советуя, поправляя, отскакивая и издалека оценивая. В какой-то момент из дыры в соседнем заборе высунулся пятак здоровенного и вонючего хряка. Не успел свин сделать и пары шагов на улицу, как предгоркома на него набежал, наорал, загнал обратно за забор, но на этом не успокоился, а начал барабанить ногами в дверь дома до тех пор, пока ему не открыли. Через пяток минут, бурча: «Ничего! Решительно ничего без меня сделать не могут!..», - он подошёл к Данилину и с чувством исполненного долга показал обрывок листа в клеточку, на котором криво было написано: «Я - Марфа Ивановна Косенкова, будучи владельцем хряка Тошки, обязуюсь завтра не выпускать его на улицу ни под каким видом вплоть до окончания процедуры, в чём и подписуюсь».

- А чё у нас завтра за процедура? – машинально спросил Данилин.

- А! Я ж тебе забыл сказать!.. – Неусека довольно хмыкнул и обвёл руками свежепокрашенные окрестности. – Райком решил, что в честь героя надо одну из наших улиц переименовать. Я подумал-подумал, да и выбрал Садовую. Она почти в центре – самое то. Осталось только прибить новые таблички на дома и – вуа-ля!.. – предгоркома сделал руками на манер фокусника в воздухе несколько пасов. - …Была Садовая, а стала – героя Советского Союза Перегудова. Так что завтра к нам на процедуру торжественного переименования из райцентра приедет цельная делегация с журналистами и фотокорами. Глядишь – и в газетах замелькаем!..

Надо сказать, что мечта попасть на газетные страницы уже месяц была самой настоящей идеей-фикс предгоркома. С того самого момента, как из последней поездки в Москву Данилин вернулся с медалью Всесоюзной Сельскохозяйственной Выставки, а Неусека – лишь с пёстрым сувенирным веером четвёртого Всемирного фестиваля молодежи и студентов. С тех пор предгоркома стала снедать жажда большего…

- Гм?.. - Данилин почесал затылок. – Ты-то, Семёныч, нездешний, а вот я что-то я не припомню никакого героически погибшего Перегудова. Вот разве что в Пушкарской слободе живёт один с такой фамилией. Знаю, что воевал, но он-то живой!.. В честь кого ж улицу-то называем?

- Товарищ Данилин,.. – Неусека с неприязнью посмотрел на собеседника. - …Вы считаете, что умнее целого райкома? Нам дали сигнал про земляка-героя, героически погибшего во время защиты нашей с вами Советской Родины. Память, о котором надо увековечить для потомков. И не только бюстом в какой-то там хрен-знает-где Гатчине, но и тут – на родине героя. Мы этот сигнал партии приняли. И соответственно отреагировали. Так что вас не устраивает, товарищ Данилин?.. Вот то-то. Считать себя умнее райкома, как говорил товарищ Ленин... – Неусека обличающее потыкал пальце в небо. - …Это «оооооочень большая ошибка!»

Минули ещё сутки в суете и неразберихе, временами перерастающей в тихую панику. В полях начала осыпаться, так и не собранная перезревшая пшеница. Всегда скромный, тихий и интеллигентный агроном перешёл на мат…

- Ееееееедут! – заорали с высокой водокачки.

Нервно подпрыгивающий в обитом красным кумачом ГАЗовском кузове, Неусека рубанул рукой и, до поры прятавшийся в тени чьего-то сарая духовой оркестр поселковой пожарной части, бравурно заиграл нечто неразборчивое, но, несомненно, героическое.

В тон оркестру громко захрюкал запертый за забором хряк Тошка. Стоящая по обе стороны от импровизированной трибуны – автомобиля ГАЗ толпа заволновалась, стала тянуть шеи и привставать на цыпочки.

- Ееееееедут!..

Первой, опасливо култыхаясь по щебню, на улицу вырулила райкомовская «Победа». За ней тарахтел битком набитый прессой автобус. Неусека довольно потёр руки. Оглянулся по сторонам, испугался, что его жест был замечен, и начал тереть руки непрерывно, словно замёрз. Где-то наверху из безоблачного неба вовсю жарило осеннее солнце…

Ещё минут через десять оркестр заткнулся, и присутствующие как по команде затрясли головами, изгоняя из оглохших ушей звон медных тарелок.

Наконец, митинг начался. Долго с пафосом ни о чём говорил осанистый председатель райкома партии. Ещё дольше, яростно размахивая руками, барабанил речь о любви к Родине и необходимости, если что за неё немедленно и до конца умереть предгоркома. Председатель колхоза товарищ Данилин своё выступление свёл к двум фразам. Первая была обращена к землякам и звучала так: «Нас Родина позвала и мы сделали всё, что могли.» Вторую фразу, прозвучавшую, куда тише, предколхоза адресовал Неусеке: «Да пошёл ты...» Председатель горкома поморщился, но заставил себя продолжать улыбаться – ведь вокруг так и блистали фотоблицы!

Уже торжественно сорвали простыню с таблички «Улица героя Советского Союза Перегудова». Уже Неусека подумывал как бы побыстрее закруглить митинг и завлечь предрайкома со свитой, а также журналистов в здание городского комитета, где на загодя сдвинутых столах были в ожидании банкета расставлены выпивка и закусь… Но как раз в этот достославный момент кто-то из фотокоров вывел под руку из автобуса человека лет 45-ти на костылях.

И сразу стало как-то тихо. Даже хряк Тошка почувствовав какую-то перемену в окружающем пространстве, замолчал.

В перекрестье сотен глаз седой как лунь инвалид, звеня россыпью медалей на синей офицерской форме, медленно добрался до ГАЗа. Но не стал забираться в кузов, а остался стоять у заднего борта, вздёрнув погон на плече устало опёршейся о грузовик правой рукой. А потом этот человек заговорил неожиданно сильным и громким голосом:

- Здравствуйте, люди добрые… Я сюда, на родину Лёшки давно хотел доехать, да вот ноги отказывать стали… - человек горько усмехнулся, а потом продолжил. – Я ж с Лёшкой Перегудовым почитай с самой финской летал… И тогда, в конце сентября 43-го на Ленинградском фронте, когда лёшкину машину подбили, я сам видел, как Лёшка вмазался в ту фашистскую батарею… Вот говорят Гастелло-герой… Так я вам скажу, что Гастелло - сосунок рядом с гвардии капитаном Лёшкой Перегудовым. 200 вылетов на бомбёжку – это вам не фунт изюму!.. – ветеран задохнулся, потом хотел что-то ещё добавить, но не смог. Потому что из толпы поселковых к нему медленно шёл такой же как он сам седой мужик, но только не в форме, а в старом истрёпанном сером плаще. Брякнув о щебёнку, упал один костыль…

- Лёха?!

- Я, Саня, я...

И они обнялись. С воем. С рычанием. Со всхлипами сухих мужских слёз.

- Да как же?!..

- Я тогда выпрыгнуть успел...

- Сволочь ты, Лёшка, сволочь!..

- Плен, потом вернулся…

- Да тебя ж в Гатчине похоронили!..

- Это не меня, а командира моего, наверно…

- Где ж ты после войны-то был?..

- Да сидел я, после плена-то… А как выпустили – я сюда.

- Ну и везучий ты, сволочь!..

А весь посёлок, онемев, стоял вокруг и боялся пошевелиться.

И только председатель колхоза товарищ Данилин, прошедший войну от Москвы и до Кенигсберга, на цыпочках подкрался сзади к комбайнёру-передовику Ивану Швецову и разборчиво прошептал тому на ухо: «Пулей – в горком. Всю водку – сюда. Если что – я приказал!..»

Бывший штурман 34-го гвардейского бомбардировочного авиаполка гвардии капитан Алексей Иванович Перегудов прожил ещё пять лет. Ему не только не вернули заслуженные когда-то орден Ленина, 2 ордена Красного Знамени, орден Отечественной войны 1 степени, орден Красной Звезды и медали, но также и не признали, что он и тот А.И. Перегудов, которому 4 февраля 1944 посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза – одно и тоже лицо. Улица героя Советского Союза Перегудова в Сапожке существует до сих пор… Как и две могилы героя. Одна в Гатчине, а вторая в Сапожке.

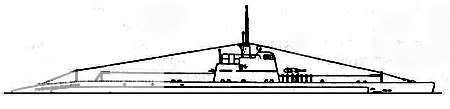

P.S. 30 сентября 1943 года подбитый над Красногвардейском пикирующий бомбардировщик Пе-2 34-го гвардейского бомбардировочного авиаполка совершил огненный таран вражеской батареи. Командир В.Н. Гречишкин и штурман А.И. Перегудов (по официальной версии) погибли, стрелок-радист И.Ф. Марченко выпрыгнул с парашютом и остался жив. За этот подвиг В.Н. Гречишкин и А.И. Перегудов посмертно удостоены звания Герой Советского Союза, И.Ф. Марченко награжден (уже после войны) орденом Отечественной войны.

Настоящий эстонец

2007-04-01 00:09 sov_ok

Хендрик Куйвас

Эстонский пионер Хендрик Куйвас с первых дней войны становится разведчиком истребительного батальона. Ловкий и смелый, меткий стрелок Куйвас вскоре стал опытным разведчиком, не раз возвращаясь с задания с ценными сведениями о противнике. В конце 1941 года фронт приблизился к Таллину. Тяжелораненый пионер попадает в лагерь военнопленных. Подготовленный побег не удался, его выследили, пытали, а затем расстреляли. Так погиб прибалтийский орленок, снайпер, уничтоживший не один десяток фашистов.

Из бюллетеня Общероссийского Движения "В защиту Детства"

https://real-heroes.livejournal.com/3953.html

2007-03-31 19:00 mashakazantseva

Раскова Марина Михайловна - советская лётчица-штурман, капитан; одна из первых женщин, удостоенная звания Герой Советского Союза.

Родилась 28 марта 1912 года в Москве. Русская. Училась в Московской консерватории. Работала практиканткой в лаборатории анилинокрасочного завода. С 1932 года – лаборантка аэронавигационной лаборатории Военно-воздушной академии имени Н.Е. Жуковского. В 1934 году окончила Ленинградский институт инженеров Гражданского воздушного флота, стала штурманом. В 1935 году окончила школу лётчиков при Центральном аэроклубе. Продолжала работу в Военно-воздушной академии имени Н.Е. Жуковского в должности инструктора-летнаба.

В 1937 году в качестве штурмана участвовала в установлении мирового авиационного рекорда дальности на самолёте АИР-12; в 1938 году – в установлении 2-х мировых авиационных рекордов дальности на гидросамолёте МП-1.

24-25 сентября 1938 года на самолёте АНТ-37 «Родина» (командир – В.С.Гризодубова, второй пилот – П.Д.Осипенко) совершила беспосадочный перелёт Москва–Дальний Восток (Керби) протяжённостью 6450 км (по прямой – 5910 км). При вынужденной посадке в тайгу выпрыгнула с парашютом и была найдена только через 10 суток. В ходе перелёта был установлен женский мировой авиационный рекорд дальности полёта.

За выполнение этого перелёта и проявленные при этом мужество и героизм 2 ноября 1938 года Расковой Марине Михайловне присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина, а после учреждения знака особого отличия ей была вручена медаль "Золотая Звезда" № 106.

В Красной Армии с 1938 года. Одновременно находилась в штате НКВД: в феврале 1937 года - феврале 1939 года – штатный консультант, затем уполномоченный особого отдела НКВД, позже – в 3-м Управлении Народного комиссариата обороны СССР, старший лейтенант госбезопасности. Жила в Москве.

С началом Великой Отечественной войны приступила к организации женских авиационных полков и стала командиром 587-го женского бомбардировочного авиационного полка на самолётах Пе-2. Отправила две эскадрильи на фронт под Сталинград.

Майор Раскова М.М. Погибла в авиакатастрофе 4 января 1943 года при перелёте в сложных метеоусловиях на фронт во главе третьей эскадрильи полка. Похоронена в Москве, на Красной площади, в Кремлёвской стене.

Награждена 2 орденами Ленина, орденом Отечественной войны 1-й степени.

Рихард Зорге

2007-03-29 16:19 gabriel_vega

Авантюрист и шпион, писатель и журналист, марксист и интеллектуал, завсегдатай борделей и баров

Жизненный путь Рихарда Зорге (1895-1944) в изображениях его современников и потомков, подобно Трое, закрыт столькими слоями (мифологических) напластований и испещрен таким количеством "белых пятен", что без особого метафизического ключа его сегодня невозможно даже просто корректно описать. Сдается, что таким ключом могло бы послужить изречение Мейстера Экхарта из его "Духовных проповедей": "Внутренний и внешний человек различны между собой, как небо и земля".

Примерно так же не сходятся ни в чем, кроме имени действующего лица, первое и два других жизнеописания Зорге. Первое - история интеллектуала высшей пробы, наделенного несравненным аналитическим даром и продуктивной способностью стратегического мышления, крупного марксиста, замечательного журналиста и классика геополитики. Красная нить другого жизнеописания - извилистая карьерная тропа участника крупнейших политических событий и коминтерновских интриг 20-30-х годов. И, наконец, это - curriculum vitae необыкновенно удачливого авантюриста большого стиля; яростного женолюба, к тому же - завсегдатая токийского квартала красных фонарей; великовозрастного байкера, в подпитии гоняющего на бешеной скорости по Токио на сверкающем мотоцикле марки "Цундап"; глубоко и убежденно пьющего завсегдатая знаменитых баров Запада и Востока; космополита, или по-старому интернационалиста, промышляющего ремеслом тайного агента.

Внутренний интеллектуал

Первый - внутренний интеллектуал - Зорге, в библиотеке которого было 1000 книг о Японии, помечал в своих исповедальных (почти как у Ельцина) записках в токийской тюрьме "Сугамо": "Получение новых знаний о местах, в которых я бывал, всегда было моей потребностью и доставляло мне удовольствие. Это особенно касалось Японии и Китая. Но я никогда не рассматривал эти исследования как средство для достижения других целей. Если бы я жил в мирных общественных и политических условиях, я, вероятно, стал бы ученым, но, несомненно, не стал бы разведчиком. <…> Мои исследования были очень важны и для того, чтобы утвердиться в положении журналиста. Без такого фона мне было бы очень трудно превзойти даже не слишком высокий уровень начинающего немецкого репортера. Благодаря же фону я был признан в Германии лучшим немецким корреспондентом, аккредитованным в Японии. Газета "Франкфуртер цайтунг", на которую я работал, часто хвалила меня и заявляла, что мои статьи повысили ее международный престиж. <…> Газета и журнал "Геополитик" (Zeitschrift fuer Geopolitik. - С.З.) наседали на меня с предложением как можно быстрее написать книгу о Японии. Я закончил уже триста страниц рукописи, но мои литературные планы с арестом потерпели крах". Рукопись книги погибла при пожаре во время бомбардировки Токио. Точно так же неизвестно куда пропали его марксистский труд, который он диктовал стенографистке-любовнице в номере "Метрополя", и его работа о Китае. Кстати, Зорге опубликовал при жизни три книги: Роза Люксембург. Накопление капитала. Популярное изложение Р.И. Зорге. - Харьков: 1924; И.К. Зорге. План Даусэа и его последствия. - Гамбург: 1925 (нем.); Р.Зонтер (Зорге). Новый немецкий империализм. - Л., 1928. Его журналистское наследие труднообозримо.

Этот Зорге между тем был одним из основателей Франкфуртского института социальных исследований и стоял у истоков "западного марксизма". Вопреки расхожему мнению Зорге окончил не Кильский, а Берлинский университет, который готов был оставить его ассистентом, хотя затем учился и в Киле, а степень доктора государственного права получил в Гамбургском университете, защитив 8 августа 1919 года дежурную для него диссертацию на тему "Имперские тарифы Центрального союза немецких потребительских обществ". Зорге рано познакомился с марксизмом, который, как он отмечал в тюремных записках, "основательно изучил в Берлинском университете, особенно старательно - его теоретический фундамент. Я читал и греческую философию, и оказавшую влияние на марксизм философию Гегеля. Я прочитал Энгельса, а затем и Маркса, что попадало в руки. Я изучал также труды противников Маркса и Энгельса, то есть тех, кто противостоял им в теории, философских и экономических учениях, и обратился к изучению истории рабочего движения в Германии и других странах мира". После защиты докторской диссертации Зорге был в Золингене ассистентом профессора Курта Герлаха, у которого увел жену. Затем он оставил высшую школу и всецело отдался партийно-пропагандистской работе в Аахене, Голландии и Берлине, но при этом хотел закончить образование. "Друзья, - писал Зорге, - выхлопотали для меня должность ассистента на социологическом факультете Франкфуртского университета и одновременно предложили стать там внештатным преподавателем". Зорге согласился, что имело неординарные последствия.

Даже став партийным функционером, Зорге не потерял контактов с академической средой - разумеется, с ее представителями левого толка. Так, в мае 1922 года (по другим данным, в мае 1923 года) Зорге - наряду с Коршем, Лукачем, Вейлем, Виттфогелем, Фогараши, Массингом, Шмюккером, Франком, Гумперсом, Поллоком, Биханом, Ронингером, Александером, Зюскиндом и Фукумото - принял участие в "Летней академии" ("Первой марксистской рабочей неделе") в Тюрингии (Ильменау). В это время Карл Корш был профессором Иенского университета и, в 1923 году, министром юстиции в правительстве Тюрингии, что облегчило организацию встречи марксистов. Ее главным организатором, судя по всему, был Рихард Зорге: "Единственным документальным свидетельством о ее проведении остается приглашение на "Марскистскую рабочую неделю", отправленное из Франкфурта Рихардом Зорге в адрес Гертруды Александер 9 мая 1923 года" (Александр Дмитриев. Марксизм без пролетариата: Георг Лукач и ранняя Франкфуртская школа (1920-1930-е гг.) - СПб.-М., 2004). В Ильменау было решено коллективными усилиями создать в Германии центр марксистских исследований. Финансовую поддержку этому проекту оказал отец участника встречи Феликса Вейля, владелец транснациональной компании "Братья Вейль and Co". "Летняя академия" в Ильменау стала колыбелью Франкфуртского института социальных исследований и вместе с тем - всего "западного марксизма". Первым директором института в 1923 году стал историк австромарксистской школы Карл Грюнберг (1861-1940). Официальное открытие института состоялось через год. В его штат входили как социал-демократы, так и коммунисты. Он поддерживал тесные связи с Институтом Маркса-Энгельса в Москве и готовил совместное издание полного собрания сочинений Маркса и Энгельса, первый том которого вышел в 1927 году. В тюремных записках Зорге сообщил о таком факте: "Я должен рассказать о встрече в 1923 году с делегацией Московского научно-исследовательского института Маркса-Энгельса, возглавлявшегося известным ученым Рязановым. <…> Рязанов пригласил меня в этот институт в Москву, но руководители КПГ тогда не отпустили меня". Зорге так и не суждено было поработать вместе с Рязановым, зато после переезда в Москву в Институте Маркса-Энгельса числилась младшим научным сотрудником и библиотекарем его жена Кристина.

Теоретик Коминтерна

Политическая карьера другого - внешнего - Зорге изобиловала необъяснимыми странностями и непостижимыми поворотами. Внучатый племянник соратника Маркса и Энгельса Адольфа Зорге, рожденный от немецкого отца Густава Зорге в 1895 году в России, на станции Сабунчи под Баку, русской матерью Ниной Кобелевой, которая была то ли нищей сиротой из приюта, то ли дочерью киевского капиталиста Семена Кобелева с солидным приданым, отправляется добровольцем на русский фронт, храбро сражается, имеет три ранения, одно из которых делает его навсегда хромым, получает за доблесть "Железный крест", а во время лечения в лазарете благодаря отзывчивой сестре милосердия теряет невинность - не только физиологическую, но и политическую. Рихард вместе с пилюлями и ласками усваивает левые убеждения, становится последователем Розы Люксембург и Карла Либкнехта, вспоминает о своей коммунистической родословной и штудирует труды Маркса и Энгельса. 22-летний Зорге участвует в конце 1918 года в восстании матросов в Киле, пытается спасти Розу и Карла в Берлине, заключается под стражу сторонниками "кровавой собаки Носке" и отпускается на волю за отсутствием при себе оружия, обретается партийным функционером в Гамбурге под крылом Эрнста Тельмана, становится членом Независимой СДП, а потом КПГ, автором и редактором коммунистических изданий в Аахене, Золингене и Франкфурте-на-Майне, а затем ввязывается во все провалившиеся путчи и неудачные революции в Германии начала 20-х годов. Помимо этого Зорге проявляет активность в тогдашних внутренних распрях немецких коммунистов, несколько раз целиком менявших "слева направо и обратно" под давлением Москвы партийное руководство, пока в 1925 году председателем КПГ не стал Эрнст Тельман.

Но в это время Зорге уже в Москве и в ВКП(б), работает в Исполнительном комитете Коминтерна, дружит с его руководителями Куусиненом, Пятницким и Лозовским, сотрудничает с Бухариным и лично знакомится со Сталиным, выполняет ответственные поручения ИККИ в Скандинавии и Великобритании, попадает под подозрение в "правом уклоне" и вычищается из кадров Коминтерна, по рекомендации резидента РУ ГШ РККА в Германии Басова и Осипа Пятницкого нанимается к Берзину в военную разведку. При этом Рихард Зорге постоянно ходит по лезвию ножа: он не успел еще толком вжиться в коммунистическое амплуа, а к нему самолично является лидер социал-демократов и глава германского правительства в 1918 году Филипп Шейдеманн с предложением попробоваться на роль эрц-теоретика СДПГ. Но Зорге предпочитает стать теоретиком Коминтерна, модифицирует теории империализма Люксембург и Ленина, дает точный прогноз сползания веймарской Германии к нацистской диктатуре, вместе с Бухариным вносит весомый вклад в подготовку новой программы III Интернационала, принятой на VI Конгрессе КИ в 1928 году.

В 1933 году, готовясь к командировке по линии РУ в Японию в качестве резидента военной разведки, Зорге нагло появляется в мае в Германии под своим настоящим именем, устанавливает связи в партийно-идеологических верхах Германии, становится сотрудником и зарубежным корреспондентом Zeitschrift fuer Geopolitik главного в ту пору идеолога нацизма Карла Хаусхоффера, а министр пропаганды Третьего рейха Йозеф Геббельс лично благословляет Зорге перед отъездом на Восток на прощальном ужине для избранных. Внимательными читателями корреспонденций (и шифровок) Зорге из Токио в СССР были руководители РУ ГШ от Берзина до Голикова, члены президиума ИККИ, Радек (который перепечатывал его статьи из немецких газет в "Известиях"), Тухачевский и Ворошилов, члены Политбюро и Сталин; в Германии - Канарис, Шелленберг, Гейдрих, Гиммлер, Риббентроп и Гитлер; в Японии - руководство Генштаба и ВС, министр иностранных дел Мацуока и премьер-министр Каноэ. В 1935 году, во время последнего 14-дневного пребывания в Москве, Зорге читает лекцию о международном положении для членов Политбюро ЦК ВКП(б), на которой присутствует Сталин. В 1937 году имеет место дотоле беспрецедентный обмен шифртелеграммами между тайным агентом Зорге и Генеральным секретарем Сталиным. Который после ареста Зорге в октябре 1941-го в ответ на переданные ему предложения официальных инстанций Японии обменять его на захваченных японских разведчиков, однако же, говорит свои знаменитые слова: "Нэ знаю такого человека".

Бабник и байкер

О выходках и авантюрах внешнего человека Зорге в ипостаси тайного агента, который не брезговал никакими средствами добывания информации, досужие биографы, мемуаристы, романисты и кинематографисты повествовали и все еще повествуют наотмашь и взахлеб. Чарльз Уайтон: "Была у Зорге еще одна страсть - скорость. Он был бесшабашно смелым за рулем машины и мотоцикла, который очень любил водить. И однажды, когда Зорге ехал к Клаузену (радисту. - С.З.) из бара "Империал" с секретными сообщениями для передачи в Москву, он попал в серьезную аварию. Его доставили в госпиталь, куда Клаузен смог попасть лишь через какое-то время, однако успел достать из кармана брюк Зорге зашифрованные сообщения до того, как появилась Кэмпэйтай" (японская военная жандармерия. - С.З.). Но не зря все-таки Гегель говорил, что ничто великое в мире не делается без страсти. Любовь к скорости однажды в Китае сослужила тайному агенту отменную службу. Сергей Голяков и Михаил Ильинский: "Чан Кайши был азартным автомобилистом. Он создал автомобильный клуб Китая. Рихард, страстный любитель автоспорта, вступил в этот клуб, стал принимать участие в состязаниях. Однажды во время одной из гонок он сумел выжать из своей скромной спортивной машины все, на что она была способна, и, приближаясь к финишу, обогнал роскошный американский автомобиль президента клуба. Лицо Чан Кайши исказилось от гнева - он всегда выходил победителем. Да и кто бы осмелился обогнать генералиссимуса! Рихард гнал свою машину на полкузова впереди Чан Кайши. Лишь у самого финиша он смирил азарт спортсмена - сбросил газ. Машина Чан Кайши первой пересекла заветную линию. Генералиссимус сиял. Он подошел к Зорге, пожал руку достойному сопернику, поинтересовался, кто он и откуда. Отныне Зорге мог надеяться на благосклонность Чан Кайши. Его непременно приглашали в загородные резиденции. С ним охотно беседовали генералы из окружения правителя страны".

Притчей во языцех стала неукротимая любвеобильность тайного агента Зорге. Еще в Коминтерне и параллельно в Институте Маркса-Энгельса он, по его словам, крутил любовь "по-марксистски" со всеми симпатичными сотрудницами, которые были в зоне досягаемости. А позже разделял постель и информацию одновременно и с женой, и с секретаршей, и с любовницей германского посла в Токио Ойгена Отта. Историки, опираясь на донесения японских и нацистских спецслужб, утверждают, что Зорге, который был женат три раза (на немке Кристине, русской Екатерине и японке Исии, она же Мияке), в Японии "поддерживал устойчивые контакты" с 52 женщинами. Мощным оружием тайного агента Зорге стали беспрестанные застолья с нужными люди, которых он уверенно перепивал и потом выкачивал из них важные для Центра сведения. Хотя безнаказанным ему остаться так и не удалось: по воспоминаниям приятеля Зорге князя Альбрехта Эберхарда Карла Геро фон Ураха, корреспондента, а затем редактора центрального органа нацистской партии Der foelkische Beobachter, "выпивая, он проходил все состояния пьяницы: экзальтированность, слезливую униженность, агрессивность, паранойю и мегаломанию, делириум, ступор и серое одиночество похмелья, которое можно было развеять лишь новой порцией алкоголя".

Японцами, а не нашими соотечественниками, был впервые радикально поставлен главный вопрос, который ставит перед уважающими себя зорговедами его сложная жизнь: был ли Рихард Зорге в строгом смысле термина "советским шпионом"? Признавая в своих показаниях во время следствия, что он передавал аналитическую информацию военной разведке СССР и через нее - его политическому руководству, Зорге отверг свою квалификацию следствием в качестве советского шпиона. За ним последовали в этом и японские юристы. Как сообщил Борис Шлаен в статье "Продолжение легенды или ее разоблачение?" (Вестник. 1997. # 24), почти 10 лет 10 адвокатов из Иокогамы потратили на тщательное изучение дела Зорге. Результатом их труда стал многостраничный доклад, авторы которого пришли к выводу: Рихарда Зорге повесили 1 ноября 1944 года на основании ошибочного приговора. Конкретно журналиста обвинили в том, что он раздобыл информацию о секретном заседании Императорской конференции, на которой было принято решение повернуть военную машину не против Советского Союза, а против Индокитая. По мнению адвокатов, ни одно из этих обвинений нельзя назвать обоснованным. После нескольких лет внимательного изучения процесса и протоколов допросов юристы заключили, что Рихард Зорге занимался лишь анализом информации, которую он получал от других, причем эти сведения зачастую противоречили друг другу. Журналист Зорге интерпретировал их точно так же, как это сделал бы и любой другой человек на его месте". По мнению иокогамских юристов, ни о каком шпионаже в данном случае говорить не приходится, поскольку здесь не было ни государственной тайны, ни шпионской деятельности.

Разумеется, суть проблемы состоит не в юридической квалификации информационной деятельности Зорге в Японии самой по себе, хотя она крайне важна. Суть в том, какому делу он присягал и служил, и как он его понимал. Понятно, что главными биографами Иисусов, как правило, выступают Иуды. Хотя Зорге не годится в Учители праведности, но это произошло после смерти и с ним.

Аналитик с даром предвидения

О том, что Рихард Зорге на самом деле был "двойным", хотя и асимметрично двойным, агентом, не осталось особых сомнений после содержательной публикации Владимира Малеванного в "НГ" (НВО, 27.10.2000). Шеф абвера Вильгельм Канарис, а с 1941 г. шеф разведки СД Вальтер Шелленберг являлись потребителями информации, исходившей от Зорге. Однако, согласно автору, в мемуарах "главного гитлеровского шпиона", изданных в 1956 г. уже после смерти Шелленберга, суть дела искажена. Берлин не знал, что агент абвера в Японии Рихард Зорге работал на Москву. В Москве же были осведомлены о "двойной роли" разведчика.

В его статье проводилась любопытная мысль о том, что "источники, которые использовал корреспондент "Франкфуртер цайтунг" и Немецкого информационного бюро в Токио Рихард Зорге, не предоставляли ему японских секретных документов. Другое дело, что его аналитические способности оказались выше, чем у других журналистов и дипломатов, работавших тогда в Японии". Но если Зорге не использовал секретной информации о Японии, а его донесения столь высоко ценились компетентными органами СССР и Германии, то в чем состояла, используя привычный для него термин, "прибавочная ценность" этих донесений, так решающая аналитическая добавка, которую привносил Зорге в имевшуюся у него несекретную информацию? Ответ подсказывает Шелленберг, который в своих мемуарах констатирует: "Информация Зорге приобретала для нас все большее значение, так как в 1941 году мы хотели знать как можно больше о планах Японии в отношении США. Зорге уже тогда предсказывал, что пакт трех держав (Германии, Японии и Италии. - С.З.) не будет иметь для Германии большого значения (военного, главным образом). И уже после того как мы начали кампанию в России, он предупреждал нас, что ни при каких обстоятельствах Япония не денонсирует свой мирный договор с Советским Союзом... "

В своих тюремных записках Зорге немного наивно заявлял, что своими интеллектуальными успехами он всецело обязан марксистскому методу. Но марксизм без глубочайших внутренних трансформаций, затрагивающих его сердцевину (например, учение об экономическом базисе и идеологической надстройке) попросту неприменим к обществам типа японского, где отношение между экономикой и государственно-идеологической системой попросту перевернуто: ведущим началом является последняя. Точно так же марксизм в чистом виде неприменим к рассмотрению советского общества эпохи сталинской классики.

Но тогда чему или кому обязан Зорге своей аналитической форой? Если попытаться вычленить summa summarum всего корпуса работ Зорге: его марксистских исследований, его геополитически ориентированной журналистики и его информационных донесений в Центр, то напрашивается одно несколько странное заключение: о чем бы ни писал Зорге, его, в сущности, интересовала только одна вещь - тайна власти в двойном значении мощи и владычества. Так, сквозь цикл его трудов по послевоенному империализму 20-х годов красной нитью проходит один сюжет: механизм формирования, расцвета и гибели новых империй - Германии, Японии и, за горизонтом словесного, "красной империи", замаскированной под аббревиатурой "СССР". Такие его абсолютно новаторские, признаваемые знатоками лучшими в своем роде, статьи и мини-монографии, которые Зорге направлял из Токио во "Франкфуртер алльгемайне" и Zeitschrift fuer Geopolitik, как "Японские вооруженные силы", "Политическое руководство Японии", "Японская экспансия" и др., также отличает монотемье: они посвящены прояснению источников, роли, явного и скрытого распределения, экспансионистских протуберанцев власти в закрытых обществах. Огромное число корреспонденций и донесений Зорге концентрируется на рассмотрении политико-идеологической надстройки, ее демиургов в Японии (божественный статус императора, идеология "японизма". - С.З.) и ее определяющего влияние на государственный курс Страны восходящего солнца. Кто-то может вякнуть: какая ограниченность! Неглупый Спиноза как-то обмолвился: всякое определение есть ограничение. А жизнь требовала от Рихарда Зорге определенности. И в этой определенности он остался непревзойденным.

© Сергей Земляной

Как собирали компромат на Зорге

В литературе, посвященной Рихарду Зорге, много и подробно рассказывается о его трудной и опасной борьбе против военной и фашистской угрозы в качестве зарубежного резидента советской военной разведки. Эта его работа была в дальнейшем высоко оценена — в 1964 г. ему присвоили звание Героя Советского Союза (посмертно). Вместе с тем мы очень мало знаем о том, как складывалась судьба Зорге в самой системе советской военной разведки, особенно в годы культа личности Сталина, когда эту систему потрясали тотальные чистки. Возникшая в 30-е годы атмосфера всеобщей подозрительности накрыла своим черным крылом и Зорге. Легендарный разведчик оказался лишенным политического доверия со стороны руководства военной разведки, на него был наклеен ярлык двойного агента и дезинформатора. По этой причине были фактически проигнорированы его важнейшие предупреждения о готовившемся нападении гитлеровской Германии на СССР. И только после 22 июня 1941 г. доверие к нему постепенно восстановилось, хотя синдром двойного агента так и не был преодолен до конца.

За последние годы достоянием общественности стали некоторые документы, которые позволяют понять, какие невыносимые условия были созданы для Зорге со стороны Москвы. Одним из таких документов являются показания арестованного в 1937 г. бывшего начальника Разведуправления Генштаба РККА Я. Берзиня. Напомню, что Берзинь (или Старик, как его звали сотрудники РУ) принимал Зорге на работу в военную разведку в 1929 г. и направлял в качестве резидента в Шанхай и Токио. В книгах и очерках о жизни Зорге он традиционно изображался как наставник и товарищ Зорге.

И вот 7 февраля 1938 г. этот старший товарищ Зорге, без сомнения, под сильнейшим давлением следователей, вынужден был оклеветать Зорге и фактически объявить его предателем. «По имеющимся в РУ материалам известно, — показал Берзинь, — «Рамзай»-Зорге является агентом германской разведки, а также японской разведки, «Рамзай» дезинформировал РУ, и отпускаемые ему довольно большие средства на работу фактически отпускались германскому агенту». Берзинь нашел в себе силы хоть как-то смягчить удар, нанесенный им Зорге. Мы можем прочитать в протоколе такое его заявление: «Подозрения о том, что «Рамзай»-Зорге нам мог быть подставлен германской разведкой у меня были, и я о такой возможности говорил Артузову (заместитель Берзиня в РУ. — Ю. Г.), а также при сдаче дел Урицкому (в 1935 г. — Ю. Г.). О том, что Зорге является агентом германской разведки, у меня точных данных не было. По линии моих связей с германской разведкой об этом я не знал, немцы меня об этом не ставили в известность». И добавлял: «Урицкий, говоря о работе «Рамзая» при сдаче дел, считал работу «Рамзая» удовлетворительной».

Не отставали и другие репрессированные сотрудники РУ, например, арестованный в том же 1937 г. начальник II отдела РУ А. Гайлис (Волин). Он знал Зорге еще по работе в Шанхае. На допросе 19 августа 1937 г. Гайлис также заявлял: «Зорге, безусловно, является германским, а возможно, и германо-японским шпионом. Я утверждаю это не только на основании его информационных материалов, но и на основе фактов».

О том, какие факты в отношении Зорге могли быть в Разведуправлении, свидетельствует фотография из книги С. Голякова и В. Понизовского «Голос Рамзая» (М., 1976). Подпись под фотографией гласила: «На этой фотографии Зорге запечатлен во время визита германского посла Дирксена к японскому императору Хирохито (Зорге в центре снимка)».

История этой фотографии, которая едва не стоила карьеры и даже жизни Зорге, такова. Зорге сам выслал ее в 1937 году в Москву (судя по всему, без сопроводительной подписи), очевидно, желая продемонстрировать руководству РУ, какие прочные позиции он завоевал в Токио. В Разведуправлении картинку поняли следующим образом: их резидент присутствовал в императорской палатке на маневрах японской армии во время представления германского посла японскому императору.

Это было воспринято как свидетельство перевербовки Зорге германской и японской разведками.

Об этом свидетельствует следующий документ, составленный в том году в РУ в связи с указанной фотографией: «Тот факт, что «Рамзай» на представлении Дирксена японскому императору был допущен в личную палатку императора, доказывает, что он считается там полностью своим человеком. Если бы он был вскрыт и использовался вслепую, то отношение к нему было бы как к советскому агенту (хотя и вскрытому тайно от него) и он ни под каким видом не был бы допущен в палатку императора. Следовательно, если считать, что «Рамзай» вскрыт, то приходится заключить большее, что он не только вскрыт, а и работает на японо-германцев в качестве дезинформатора советской разведки».

Историей этой фотографии специально занимался Томия Ватабэ, японский исследователь Зорге. Он не только поднял прессу тех лет, но и подробно изучил парадные мундиры и головные уборы членов императорской фамилии. Ватабэ совершенно точно установил, что на этой фотографии запечатлен не император Хирохито, а его младший брат — принц Титибу. Время съемки — 6 апреля 1935 г. Место съемки — пирс порта Иокогамы. Принц Титибу приехал туда, чтобы поприветствовать от имени императора прибывшего в Японию с официальным визитом Пу И — императора Маньчжоу-Го. Дирксен присутствовал на торжественной встрече в соответствии с дипломатическим протоколом и приветствовал прибывшего на пирс принца Титибу.

Ватабэ специально подчеркивает, что в довоенной Японии протокол совершенно исключал возможность рукопожатия священной особы императора с кем-либо из дипломатического корпуса.

История с указанной фотографией является наглядным примером того, как собирали компромат на Зорге и какова была реальная цена этого компромата. Тем не менее в январе 1939 г. к «охоте» на Зорге подключился и НКВД. Там завели дело-формуляр по разработке Зорге, как двойного агента. И только начавшаяся в том же году вторая мировая война и возникшие в связи с ней действительно важные проблемы заставили свернуть эти «игры патриотов» и отложить дело Зорге на полку.

© Ю. Георгиев

Согласно приказу Министерства юстиции

В выписке из "регистрационной книги приведения в исполнение смертных приговоров в тюрьме Итигая и токийском изоляторе Сугамо за 1932-45 годы", в частности, говорится: "Начальник тюрьмы Итидзима, проверив имя и возраст осужденного, сообщил ему, что, согласно приказу Министерства юстиции, приговор будет исполнен в этот день, и от него ожидают, что он спокойно встретит смерть".

Начальник тюрьмы спросил, не желает ли осужденный что-либо добавить к своему завещанию, составленному ранее, относительно своего тела и личных вещей. Зорге ответил: "Мое завещание остается таким, каким я его написал".

Начальник спросил: "Хотите ли вы еще что-то сказать?" Зорге ответил: "Нет, больше ничего".

После этого разговора Зорге повернулся к присутствовавшим тюремным служащим и повторил: "Я благодарю вас за вашу доброту". Затем его завели в камеру исполнения приговоров, где он был казнен 7 ноября 1944 года.

© Newsru.com

"Я лучше подарю Моцарта"

4 октября 1941 года они виделись в последний раз. Они виделись в последний раз именно в тот день, когда впервые встретились за шесть лет до этого. Она тогда работала в ресторане "Золотой Рейн", "Рэйн-гордо" - так произносят это японцы. Он там праздновал свой день рождения. Один. Сидел и пил шампанское, и смотрел на нее, и улыбался. А назавтра они увиделись возле музыкального магазина на Гинзе. "Какую пластинку тебе подарить?" - спросил он. "Итальянца Джильи", - ответила Исии. Зорге покачал головой: "Я лучше подарю Моцарта". Они долго слушали пластинки в этом большом магазине, и постепенно мир смолк, и стало вдруг тихо, и был для этих двух - сорокалетнего Зорге и юной Исии - только веселый, озорной, мудрый Моцарт, полный свободы, любви, весны...

4 октября 1941 года они сидели в ресторанчике "Ломайер" и молчали. Потом Исии подняла за него бокал с шампанским - ему исполнилось сорок шесть лет.

Она пожелала ему счастья, здоровья и долгих лет жизни. Он усмехнулся и спросил:

- Полицейский у тебя уже был?

Она молча кивнула головой. Мацунага приехал к ней с протоколом ее допроса. Он сжег эти бумаги в маленькой японской печке "хибати". "Если об этом узнает хоть одна живая душа, - сказал он, - погибнем мы оба, причем вы - смертью более мучительной, чем я". Усталая улыбка тронула лицо Зорге. Он погладил ее руку. Потом, закрыв глаза, притронулся пальцами к ее щеке. И так замер на мгновение.

- Все будет хорошо, - шепнул он. - Теперь Мацунага будет всегда защищать тебя, помни это.

Больше они не виделись: вскоре Зорге был арестован. Исии-сан арестовали только в сорок третьем году под хитрым предлогом: у нее в доме жил мальчик студент, читавший книги запрещенного философа. Мальчика вызвали на допрос.

- Что ты знаешь об этой Исии-сан, женщине - государственном

преступнике?!

Мальчик ничего про нее не знал. Его выгнали из института, а ее арестовали. В тюрьме шесть женщин сидели в десятиметровой грязной камере с клопами, вшами, блохами. Женщин вешали за ноги к потолку и так допрашивали. Мужчин пытали в коридорах на глазах женщин, - страдание было двойным - и физическим и моральным.

- Я чувствовала, что не выдержу этого ада, - рассказывает Исии-сан. - Два следователя допрашивали меня попеременно. "Спросите обо мне начальника спецотдела Мацунага", - рискнула я. "Теперь Мацунага всегда будет защищать тебя", - помнила я слова Зорге, сказанные им в наш последний день. Зорге всегда говорил правду. Он спас меня и тогда: Мацунага подтвердил, что я ни в чем не виновата. И меня выпустили из тюрьмы. Это Зорге спас меня. Он дал мне силу, он дал мне защиту, даже когда сам был беззащитен.

- А что было потом? - спрашиваю я.

- Потом была победа, - продолжает Исии-сан. - Ваша победа. Победа Зорге. Победа, принесшая Японии освобождение от милитаризма... В маленьком журнале я прочитала, что Зорге был казнен. Там же я нашла фамилию адвоката, который его защищал, - Асанума Сумидзи. Я искала могилу Зорге - никто не мог мне помочь. Я хотела узнать хотя бы, когда он погиб, этого

тоже никто не желал мне сказать. Я ездила по кладбищам. Дзосигай - кладбище для тех, у кого нет семьи. Смотритель долго рылся в документах.

Потом он ткнул пальцем в иероглифы: "Рихард Зорге". Я спросила:

- Где его могила?

- Не знаю. Походите по кладбищу, - может, отыщете.

Женщина долго ходила среди могил. Во время войны в Японии был древесный голод.

Маленькие деревянные дощечки с именами умерших пошли на дрова. Исии-сан ходила среди холмиков по мокрой траве и опавшим большим листьям. Однажды приехал американский "джип", и несколько офицеров с переводчиком Судзуки ходили по кладбищу, громко переговариваясь и похохатывая. Они тоже искали чью-то могилу, и Исии-сан подумала: "Они тоже ищут его". Она поехала в тюрьму. Она добилась, чтобы ей показали "тетрадь прошлого". Там она нашла запись: "Рихард Зорге, место рождения - Берлин, скончался 7 ноября 1944 года в 10 часов 37 минут 10 секунд вечера".

Он погиб в день своего самого любимого праздника - в день революции Ленина.

- Где он похоронен? - спросила Исии-сан тюремного офицера.

- Это должно знать кладбище.

Она пошла к адвокату Асанума. Он взял ее дело и начал работу, но прошел год, и никто не хотел помочь ни ему, ни ей.

- Нами управляют американцы, - сказали ей в тюрьме, - мы за них не отвечаем, но они отвечают за нас...

Женщину в очках, в черном платье знали на кладбище. Однажды к ней позвонили оттуда:

- Недавно у нас было общее перехоронение. Мы хоронили тех, за кем так и не пришел никто из родных. Мы оставили одного иностранца. Можете его взять, если убедитесь, что это ваш Зорге.

- Почему вы думаете, что он был иностранцем?

- Судя по гробу, он был очень высоким...

- Я возьму, - сказала Исии-сан. - Я сейчас приеду...

- Погодите. У вас есть могила для него?

- Нет.

- Мы не можем в таком случае отдать его вам. Нужна могила.

Она купила могилу. Она отдала все свои деньги; это очень дорого было в Японии - купить могилу. Когда все документы были оформлены, Исии-сан поехала на кладбище.

Пока она сидела в кабинете управляющего, раздался звонок из тюрьмы: ей запрещали взять останки Зорге. Кладбищенский управляющий окаменел лицом. Он был честным человеком, и во время войны по ночам к нему привозили

многих из тюрем...

- Он мертв, этот Зорге, - сказал он тюремщикам. - Что изменится в этом мире, если я отдам женщине останки человека, казненного вами?

Он не послушался тюремного запрета, и женщина, адвокат и трое рабочих пошли на кладбище. Могилу раскопали быстро. Она сразу узнала его малиновые ботинки.

Рядом с его вставными зубами лежали очки в красной целлулоидной оправе. В одном из журналов Исии прочитала, что на суде он был в очках из красного целлулоида.

Сошелся и перелом кости ноги. Это были останки Рихарда Зорге.

- В крематории я ждала час. Мне вынесли урну. Я написала на урне: "Рихард Зорге, пятьдесят лет". Ему тогда было сорок девять лет один месяц и три дня, но по нашим обычаям считается, что если хоть один день перевалил за твой год, ты уже принадлежишь к следующему году. Я хранила урну с его прахом у себя дома целый год. Он был со мной, а теперь он принадлежит всем честным людям Японии...

Исии-сан осторожно притронулась к бюсту Зорге и поправилась:

- Не он... Память о нем... О человеке, который воевал не против Японии, а против фашизма и который победил.

В ее лице улыбается все - и ломкая линия рта, и точеный нос, и лоб, и брови, - все, кроме глаз. Иногда она выходит из маленькой комнаты, и когда возвращается, заметно, что глаза ее чуть припухли и покраснели. Я смотрю на эту женщину с нежностью: она отплатила Зорге верностью и памятью - высшим проявлением человеческой любви. Она нашла останки человека, который принадлежит всем тем, кому ненавистны фашизм и война. Спасибо за это Исии-сан - верной и скромной, посвятившей жизнь свою служению памяти одного из самых человечных людей нашего грозного и прекрасного времени.

© Юлиан Семенов, "Отметить день белым камешком"

Sorge, the Spy on a Stamp

Александр Матросов

2007-02-14 00:42 harding1989

Матросов Александр Матвеевич - стрелок-автоматчик 2-го отдельного батальона 91-й отдельной Сибирской добровольческой бригады имени И.В. Сталина 6-го Сталинского Сибирского добровольческого стрелкового корпуса 22-й армии Калининского фронта, рядовой.

Родился 5 февраля 1924 года в городе Екатеринославе (ныне Днепропетровск). Русский. Член ВЛКСМ. Рано лишился родителей. 5 лет воспитывался в Ивановском режимном детском доме (Ульяновская область). В 1939 году был направлен на вагоноремонтный завод в городе Куйбышеве (ныне Самара), но вскоре оттуда сбежал. Приговором народного суда 3-го участка Фрунзенского района города Саратова от 8 октября 1940 года Александр Матросов осуждён по статье 192 УК РСФСР к двум годам лишения свободы за нарушение паспортного режима (Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РСФСР 5 мая 1967 года этот приговор отменила). Отбывал срок в Уфимской детской трудовой колонии. С началом Великой Отечественной войны неоднократно обращался с письменными просьбами отправить его на фронт...

В Красную Армию призван Кировским райвоенкоматом города Уфы Башкирской АССР в сентябре 1942 года и направлен в Краснохолмское пехотное училище (октябрь 1942 года), но вскоре большую часть курсантов направили на Калининский фронт.

В действующей армии с ноября 1942 года. Служил в составе 2-го отдельного стрелкового батальона 91-й отдельной Сибирсккой добровольческой бригады имени И.В. Сталина (позже 254-й гвардейский стрелковый полк 56-й гвардейской стрелковой дивизии, Калининский фронт). Некоторое время бригада находилась в резерве. Затем её перебросили под Псков в район Большого Ломоватого бора. Прямо с марша бригада вступила в бой.

27 февраля 1943 года 2-й батальон получил задачу атаковать опорный пункт в районе деревни Плетень, западнее деревни Чернушки, Локнянского района Псковской области. Как только наши солдаты прошли лес и вышли на опушку, они попали под сильный пулемётный огонь противника - три вражеских пулемёта в дзотах прикрывали подступы к деревне. Один пулемёт подавила штурмовая группа автоматчиков и бронебойщиков. Второй дзот уничтожила другая группа бронебойщиков. Но пулемёт из третьего дзота продолжал обстреливать всю лощину перед деревней. Попытки заставить его замолчать не увенчались успехом. Тогда в сторону дзота пополз красноармеец Александр Матросов. Он подобрался к амбразуре с фланга и бросил две гранаты. Пулемёт замолчал. Но как только бойцы поднялись в атаку, пулемёт снова ожил. Тогда Матросов поднялся, рывком бросился к дзоту и своим телом закрыл амбразуру. Ценою своей жизни он содействовал выполнению боевой задачи подразделением.

Через несколько дней имя Александра Матросова стало известным всей стране. Подвиг Матросова был использован находившимся случайно при части журналистом для патриотической статьи. При этом дату смерти Героя перенесли на 23 февраля, приурочив подвиг ко дню Красной Армии. Несмотря на то, что Матросов был не первым, кто совершил подобный акт самопожертвования, именно его имя было использовано для прославления героизма советских солдат. Впоследствии свыше трёхсот человек совершили подобный героический поступок, но это уже широко не освещалось. Подвиг Александра Матросова стал символом мужества и воинской доблести, бесстрашия и любви к Родине.

Звание Героя Советского Союза Александру Матвеевичу Матросову посмертно присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 июня 1943 года.

Похоронен в городе Великие Луки Псковской области.

8 сентября 1943 года приказом народного комиссара обороны СССР имя А.М. Матросова было присвоено 254-му гвардейскому стрелковому полку, сам он навечно зачислен в списки 1-й роты этой части. Это был первый приказ НКО СССР в годы Великой Отечественной войны о зачислении павшего Героя навечно в списки воинской части.

Награждён орденом Ленина (посмертно).

По материалам сайта Warheroes.ru.

Талалихин Виктор Васильевич

2007-01-27 12:08 harding1989

Талалихин Виктор Васильевич - заместитель командира эскадрильи 177-го истребительного авиационного полка, младший лейтенант.

Родился 18 сентября 1918 года в селе Тепловке Вольского района Саратовской области. Русский. После окончания фабрично-заводского училища работал на Московском мясокомбинате, одновременно учился в аэроклубе. Окончил Борисоглебокое военное авиационное училище летчиков. Принимал участие в советско-финской войне 1939-40 годов. Совершил 47 боевых вылетов, сбил 4 финских самолёта, за что награждён орденом Красной Звезды (1940).

В боях Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Произвёл более 60-и боевых вылетов. Летом и осенью 1941 года, сражался под Москвой. За боевые отличия был награждён орденами Красного Знамени (1941) и орденом Ленина.

Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" (№ 347) Виктору Васильевичу Талалихину присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 августа 1941 года за первый в истории авиации ночной таран вражеского бомбардировщика.

Вскоре Талалихин был назначен командиром эскадрильи, ему было присвоено звание лейтенанта. Славный летчик участвовал во многих воздушных боях под Москвой, сбил еще пять вражеских самолетов лично и один в группе. Погиб смертью храбрых в неравной схватке с фашистскими истребителями 27 октября 1941 года.

Похоронен В.В. Талалихин с воинскими почестями на Новодевичьем кладбище в Москве. Приказом Народного Комиссара Обороны СССР от 30 августа 1948 года навечно зачислен в списки первой эскадрильи истребительного авиационного полка, в составе которою он сражался с врагом под Москвой.

Именем Талалихина были названы улицы в Калининграде, Волгограде, Борисоглебске Воронежской области и других городах, морское судно, ГПТУ № 100 в Москве, ряд школ. На 43-м километре Варшавского шоссе, над которым произошел беспримерный ночной поединок, поставлен обелиск. В Подольске установлен памятник, в городе-герое Москве — бюст Героя.

Вот что рассказывал сам Виктор Талалихин об обстоятельствах боя и мотивах, побудивших пойти на беспримерный подвиг, обессмертивший его имя:

"В ночь на 7 августа, когда фашистские бомбардировщики пытались прорваться к Москве, я по приказу командования поднялся в воздух на своем истребителе. Зайдя со стороны луны, я стал выискивать самолеты противника и на высоте 4800 метров увидел "хейкель-111". Он летел надо мною и направлялся к Москве. Я зашел ему в хвост и атаковал. Мне удалось подбить правый мотор бомбардировщика. Враг резко развернулся, изменил курс и со снижением полетел обратно...

Вместе с противником я снизился до высоты примерно 2500 метров. И тут у меня кончились боеприпасы... Оставалось одно - таранить. "Если я погибну, так один, - подумал я, - а фашистов в бомбардировщике четверо". Решив винтом обрубить противнику хвост, я стал вплотную подбираться к нему. Вот нас разделяют каких-нибудь девять-десять метров. Я вижу бронированное брюхо вражеского самолета.

В это время враг пустил очередь из крупнокалиберного пулемета. Обожгло правую руку. Сразу дал газ и уже не винтом, а сразу всей своей машиной протаранил противника. Раздался страшный треск. Мой "ястребок" перевернулся вверх колесами. Надо было поскорее выбрасываться с парашютом".

Около 800 метров Талалихин летел затяжным прыжком. И только когда услышал гул от падения своего И-16, раскрыл парашют. Взглянув вниз, увидел, как факелом дочерчивал в небе дугу протараненный "хейнкель", как он, наконец, рухнул на землю. Через некоторое время летчик благополучно опустился на небольшое озеро под Подольском. Отсюда он добрался в свою часть.

Утром Талалихин вместе с товарищами побывал на месте падения бомбардировщика. Среди обломков самолета валялись трупы награжденного железным крестом подполковника и трех летчиков.

В этот же день радио по всей стране разнесло весть о подвиге Виктора Талалихина. В столичных газетах за 9 августа был опубликован его портрет и Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении отважному летчику звания Героя Советского Союза.

С сайта http://www.warheroes.ru/

Дарья Севастопольская

2007-01-22 15:41 harding1989

Дарья Севастопольская - русская патриотка, первая военная сестра милосердия. Легендарная личность Крымской войны.

Оставшись сиротой в 13-летнем возрасте, девочка видела много горя, скитаясь в поисках хлеба и заработка по домам таких же бедняков, как и она сама. Когда в сентябре 1854 года около крымских берегов появился неприятельский флот, закипела работа по укреплению Севастополя. Днём и ночью работали все – от мала до велика, работала и Даша. Она стирала бельё русских солдат, и, когда приходила в лагерь, видела все муки защитников города. И тогда девушка решила посвятить себя служению больным войнам, но сделать это было не легко, так как никто бы не разрешил ей жить среди солдат и делать своё дело. Тогда Даша купила старый матросский костюм, переоделась матросом и начала свою милосердную работу во время сражения под Альмою.

Гром выстрелов, свистевшие в воздухе и разрывавшиеся ядра и бомбы, отчаянные крики и стоны раненых вначале было испугали девушку, но она взяла себя в руки: достала из сумки ножницы, корпий и тряпки принялась, как умела, обматывать и перевязывать раны, помогать и утешать несчастных. Позабыв страх и уже не обращая внимания на ужасы битвы, она перебегала от одного солдата к другому и без устали перевязывала их раны. Так образовался случайный перевязочный пункт, и подошедший фельдшер немало удивился тому, как работает «матрос». А раненых становилось всё больше и больше, подолгу лежали они на траве и ждали своей очереди, когда к ним прикоснётся рука неопытного «матросика».

После Альменского сражения Даша дни и ночи работала то на перевязочных пунктах, то в госпиталях. Не получив никакого специального образования, она, по отзыву самого хирурга Н.И. Пирогова, могла даже ассистировать врачам на операциях.

"Севастопольской" окрестила ее благодарная народная молва. Под этим именем самоотверженная русская девушка сохранилась и в воспоминаниях врачей - современников - участников Крымской кампании 1854-1856 годов. И только недавно в Центральном военно - историческом архиве были обнаружены документы, где названы ее настоящая фамилия и отчество - Дарья Лаврентьевна Михайлова.

Полководцев, "застенчивых с неприятелем", своей храбростью укорила 17-летняя сирота, ставшая в России первой фронтовой сестрой милосердия и давшая во имя этого обет целомудрия.

Великий Пирогов о Даше Севастопольской услышал от главнокомандующего русскими войсками князя Меньшикова в середине 1854 года, когда он, известный хирург, добровольцем прибыл в Севастополь для оказания оперативной медицинской помощи раненым русским воинам. То, что предстало взору врача - гуманиста, потрясло его - переполненные госпитали, антисанитария... Не было ни запасов белья для раненых, ни транспортных средств, как будто и войны не было.

Вот как сам Николай Иванович рассказывает об этом: "В шесть часов вечера я дотащился до маленького домишка с грязным двором... В конурке, аршина три в длину и столько же в ширину, стояла, сгорбившись, в каком-то засаленном архалуке судьба Севастополя". Великому медику были присущи независимость, смелость и, когда надо, злоязычие, поэтому его так не жаловали в высших кругах. Его боялись и всячески противились его приезду. Однако хирург с помощью Великой Княгини Елены Павловны отправился вместе с сестрами Крестовоздвиженской Общины (прообразом Российского Общества Красного Креста) добровольно...

В одном из писем жене Николай Иванович Пирогов поведал о Даше Севастопольской следующее: "...Движимая милосердием своей женской натуры, она здесь на полях битвы и госпиталях с таким самопожертвованием помогала раненым, что обратила на себя внимание высшего начальства..."

Под "высшим начальством" Пирогов имел в виду самого государя - императора Николая I, который принял в судьбе Даши большое участие. Дело в том, что Николай Павлович узнал о подвиге девушки из низшего сословия, прославившейся своей христианской добродетелью, из писем своих сыновей Михаила и Николая, которые находились в Крыму для "поднятия духа русского воинства". Великие князья сообщили сиятельному папаше о том, что в Севастополе "ухаживает за ранеными и больными, оказывает примерное старание девица по имени Дарья". Николай I приказал ей пожаловать золотую медаль на Владимирской ленте с надписью "За усердие" и 500 рублей серебром, а также велел объявить, что "по выходу ее в замужество пожалует еще 1000 рублей серебром на обзаведение". Кстати сказать, по статусу золотой медалью "За усердие" награждались те, кто уже имел три медали - серебряные. Так что царь высоко оценил подвиг девушки из народа.

Золотая медаль и деньги были вручены Даше, о чем, во исполнение воли Его Величества, было объявлено по всему Черноморскому флоту. Великие князья исполнили еще одну волю батюшки - расцеловать от его имени девицу Дарью. Что они с большим удовольствием исполнили. Царским сыновьям в ту пору было одному девятнадцать лет, другому двадцать один, а Даше - семнадцать, и была она очень хороша собой.

Такой ее и увидел Николай Иванович Пирогов во время своей первой встречи с героиней Севастополя.

https://real-heroes.livejournal.com/2782.html

2007-01-21 20:08 harding1989

Андантин Белопухов

2007-01-20 14:42 harding1989

Имя Андантина Белопухова было широко известно в советском, и не только советском, спорте как одного из первых восходителей на пик Победы в 1958 году. Двойку Белопухов-Божуков называли лучшими альпинистами страны. Вместе с Игорем Ерохиным они стояли у истоков новой школы в советском альпинизме. Вместе готовились штурмовать Эверест в составе первой гималайской сборной в 1959 году.

Кроме того, он был практически профессиональным лыжником (участвовал в пробеге Ленинград-Москва 1960 года, за что был удостоен множества премий).

Родился Белопухов в 1931 году в Крыму. Родители дали ему странное имя – Андантин. Друзья называли его просто «Адик», самые близкие – «Пух». Вырос в городе Гусь-Хрустальном. Закончил семилетку, в трудные годы войны учился и работал, затем – школа рабочей молодежи, МВТУ имени Баумана. Закончил аспирантуру, защитил кандидатскую диссертацию по технологии литья, стал кандидатом технических наук, преподавателем. Любимец женщин, великолепный спортсмен, мастер спорта, покоритель многих вершин, среди которых и легендарный пик Победы - самый северный семитысячник планеты, самый суровый и самый страшный.

На одной из тренировочных пробежек в Москве с Адиком Белопуховым случилось несчастье. Его сбил самосвал. Водитель, молодой солдат, был неопытен, превысил скорость и не рассчитал – сбил спортсмена. Его позвоночник фактически был раздроблен. Случилось это 5 октября 1961 года.

По воспоминаниям самого Белопухова: «Два месяца я умирал. Врачи выходили в коридор, семь раз говорили моим друзьям, что я кончился. Я этого, конечно, не знал. Просто было очень трудно, было очень больно, непрерывные уколы, морфий, обезболивающее. После укола - два часа хорошо, покойно, а потом боль возвращается, начинает нарастать. Все сильней и сильней. Терпишь. Потом, когда терпеть уже невозможно, зовешь сестру, - колите снова».

Физическая подготовка, спортивное упорство, природная выносливость, да и просто – альпинистский «навык выживать», спасли его. Помогали друзья и спортивные товарищи: они устроили дежурство в самый сложный - посттравматический период, когда нужно было переворачивать пациента «с одного бока на другой», чтоб не образовалось пролежней.

Он принял травму - как данное от Бога, без ропота и стонов. Однако в этот момент жизнь его разломилась на две части. О первой мы немного рассказали. Во второй части жизни он - инвалид, лишенный возможности ходить. Утрачено здоровье, потеряно любимое дело, разрушилась семья. Но, есть верные и преданные друзья – старые, с которыми съеден не один путь соли и пройдена не одна сотня километров. И новые – те, вместе с которыми Белопухов узнает новую жизнь, открывает для себя новые проблемы, ищет пути их решения.

Практически сразу после начала выздоровления Адику Белопухову сообщили, что он никогда не сможет ходить. Многие системы организма были разрушены. Нижние конечности и органы таза не имели чувствительности и не были способны к функционированию, но верхние - не пострадали и могли работать. С этого момента жизнь спортсмена круто изменилась. Ему пришлось заново учиться очень многим навыкам жизнедеятельности. Первое, чему учится Адик - это сидеть. Затем он решает вопрос с самостоятельным, без трубочным, мочеиспусканием и дефекацией. Самое поразительное, что он сумел самостоятельно разработать способы формирования таких необходимых для независимой жизни спинальника навыков, сам, без помощи врачей. Не забудьте, шли всего-навсего шестидесятые годы!.. Годы, когда реабилитация как социальное понятие была еще в зачаточном состоянии.

«Когда спинальник после больницы, после восстановительного центра, попадает в теплую семейную обстановку, - это чаще всего не хорошо, а плохо. Родные, жены, мужья, дети, - должны и виду не показывать, что он инвалид, что он не здоров. Что он - не нормальный. И помощи нельзя оказывать никакой, до тех пор, пока она уж очень-очень не потребуется. Когда уже иначе - нельзя.

Это жестоко. Представьте, вы - отец или мать, или любящая еще жена - и вот любимый вами человек перемещается по квартире на коляске, с трудом с этой коляски переползает на диван. Не может подъехать к умывальнику, чтобы привести себя в порядок (ванные комнаты в наших квартирах на это не рассчитаны), не может залезть в холодильник, не может самостоятельно приготовить себе еду.

Вы, конечно, кидаетесь на помощь.

Поэтому первые годы после травмы спинальник должен жить один. В том смысле, что он должен научиться все это делать самостоятельно, без чьей-либо помощи. Только тогда он будет жить. И чувствовать, что живет, а не существует.

Эта задача - очень трудная. Перед многими моими знакомыми спинальниками стояла остро. И я очень переживал - как бы им помочь! Советами? Но нельзя лезть самому с советом, пока не спросили, пока не позвали на совет.

Часто случалось так, что люди, которые могли бороться, если бы их с самого начала не окружали заботой, лаской, - опускали руки, становились инвалидами, иждивенцами.

Любовь иногда обязана быть жестокой.

Ох, как это трудно, - все делать самому, когда все вокруг стремятся тебе помочь. Сам ведь ты почти ничего и не можешь.

И все равно, это - единственный выход».

Он не пал духом, он продолжает жить - защищает диссертацию, становится самым молодым доктором технических наук в стране.

Как активный спортсмен Белопухов приходит к выводу, что путь к успешной реабилитации лежит через спорт: «Я тренируюсь. Но не совсем так, как тренировался до травмы. Теперь каждой тренировкой я спасаю свою жизнь, тренировка жизненно необходима мне - как пища, как вода, как воздух. Иначе - долго не протянешь».

Сначала он учится заново, лазить по шведской стенке. Потом учится управлять «коляской – рычажкой», которая многим инвалидам – спинальникам и по сей день помогает в передвижении. Он продолжает тренироваться, придумывает для себя все новые и новые виды спорта.

В 1977 году Адик наконец обретает семью, обретает любимую и друга, верную помощницу – свою жену Надю. В 1978 году он вместе с Надей совершает свой первый дальний пробег на коляске … Москва – Киев. Даже не пробег, а скорее - пеший поход. Адик ехал на коляске, а Надя шла рядом с ним пешком - почти 900 км. Ночевали в палатке. Продукты покупали в придорожных магазинах. Адик вспоминал: «Каких вопросов только нам не задавали! Кем друг другу приходимся, - самый популярный. Мужики все косились на Надю, видимо, строили планы. Но самый убийственный вопрос был: - А ВЫ НА ЭТОЙ СВОЕЙ КОЛЯСОЧКЕ ПО ОЧЕРЕДИ ЕЗДИТЕ - РЫЧАГИ КРУТИТЕ???» Видимо встречные мужики не могли даже представить себе, что этот крепкий, веселый путешественник не может передвигаться самостоятельно. Представьте, дошли Белопуховы до Киева. От самой Москвы дошли. Обратно возвращались поездом. В следующем, 1979 году – следующий поход, Москва – Куйбышев, на знаменитый фестиваль бардовской песни, Грушинку.

Но даже это – совсем не все в бурной, активной жизни этого удивительного человека. Будучи спинальником, Адик Белопухов становится одним из организаторов Альпинистского лагеря на Памире. Если вспомнить географию, сразу становиться понятно, что этот край очень суров: сам лагерь размещается на огромной площадке, окружённой высокими горами. Белопухов не может непосредственно участвовать в восхождениях на вершины, но он принимает активное участие в формировании команды и в подготовке к её восхождению.

Однако не одной организаторской деятельностью занимается Адик Белопухов. Во время разъездов на «рычажке» по горному Памиру, близ Альп-лагеря, ему в голову приходит невероятная мысль: «Если нельзя идти ногами, то остается или лететь, или ползти». У Адика Белопухова был старый хороший друг – Валентин Божуков, очень сильный альпинист, мастер спорта. Именно он «вернул» Белопухова в горы, и именно с ним Белопухов задумал новое предприятие - покорить высочайшую вершину Кавказа – Эльбрус (высота 5642 м). Конечно, до травмы эта вершина не раз была покорена Белопуховым в качестве спортивных тренировок. Однако сейчас Эльбрус стал для него чем-то большим, чем просто гора. Может быть, в каком-то смысле он стал символом всей борьбы этого Человека с недугом, с немощью и болезнью.

Так как главное препятствие в «поползновении» к вершине Эльбруса могли стать камни, то мысль о восхождении в летний период была сразу же отклонена. Ползком можно было пройти маршрут только зимой, когда все склоны покрываются льдом, и холод в горах называют «космическим».

Для воплощения нового плана в жизнь, требовалось специальное снаряжение, коего в Советском Союзе, конечно, не имелось. Спортсмену пришлось самому разработать и сконструировать снаряжение, которое способствовало бы длительному «поползновению», выдержало бы все испытания. Белопухов придумал и самостоятельно сшил комбинезон, который согревал его и «не мешал» ползать по горному склону.

В наше время альпинистское снаряжение для инвалида-спинальника найти уже не трудно. Совсем недавно Дмитрий Шпаро совершил восхождение с инвалидами на высочайшию вершину Северной Америки - Мак-Кинли, используя при этом именно такое специальное снаряжение.

Пока Белопухов ждал зимы, его товарищи помогали ему тренироваться. На руках они переносили Белопухова на носилках через горные перевалы к леднику, где спортсмен мог свободно тренироваться в естественных условиях. А в перерывах между тренировками они с Божуковым придумали себе еще одно развлечение – летали на дельтапланах.

Пришла зима, вслед за ней весна. Команда Белопухова выехала на Кавказ. Погода была «превосходная», температура -15 C0 и ниже. Вся гора покрыта льдом. Можно было начинать восхождение. И вот, когда уже было преодолено большое расстояние, до высоты 4600, погода резко испортилась. К сожалению, восхождение так до конца и не состоялось. Дело не в том, что сил не хватило. Конечно, было очень тяжело, но желание достигнуть вершины было еще сильнее. К сожалению, погода в горах очень изменчива, и это помешало Адику достичь заветной цели. Пережидать в горах непогоду не представлялось возможным, пришлось в срочном порядке спускаться и сворачивать экспедицию.

К сожалению, больше попыток покорить Эльбрус у Адика Белопухова не было. Первая экспедиция на Кавказ, о которой мы рассказали, была совершена в весной 1990 года. Вторая – зимой 1992 года. Во второй экспедиции Адик Белопухов уже очень плохо себя чувствовал. Совершить восхождение снова не представилось возможным. Не хватило сил. После приезда из второй экспедиции Белопухов попал в реанимацию и через некоторое время скончался.