RSS-канал «Флот - это болезнь души!»

Доступ к архиву новостей RSS-канала возможен только после подписки.

Как подписчик, вы получите в своё распоряжение бесплатный веб-агрегатор новостей доступный с любого компьютера в котором сможете просматривать и группировать каналы на свой вкус. А, так же, указывать какие из каналов вы захотите читать на вебе, а какие получать по электронной почте.

Подписаться на другой RSS-канал, зная только его адрес или адрес сайта.

Код формы подписки на этот канал для вашего сайта:

Последние новости

Военный музей в Кобленце, часть 4 - ВМФ

2016-08-04 13:32 military_museum

Оригинал взят у  military_museum в Военный музей в Кобленце, часть 4 - ВМФ

military_museum в Военный музей в Кобленце, часть 4 - ВМФ

1. Первый военно-морской экспонат встречается ещё до входа в музей:

Большинство военно-морских экспонатов собраны в ангаре для крупногабаритной техники. Рассмотрим несколько образцов морской артиллерии.

2. В центре фото расположено универсальное 100-мм орудие DCN/L55 фирмы STCAN (Франция). Такие орудия, среди прочего, устанавливались на немецкие фрегаты типа "Кёльн" (F 120). Слева от "француза" стоит "истинный ариец" - 150-мм орудие береговой обороны на базе морской пушки 15 cm SK C/28M (примерно 1941 г. выпуска):

3. Боеприпасы к "французу":

4. Вот так выглядели в реальной жизни фрегаты типа "Кёльн" (F 120). После списания из германских ВМС некоторые из них продолжили свою службу в составе турецкого ВМФ:

Источник фото: U.S. Navy - U.S. Defenseimagery.mil photo VIRIN: DN-SC-87-01124, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2345356

Источник фото: U.S. Navy - U.S. Defenseimagery.mil photo VIRIN: DN-SC-87-01124, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=23453565. Переделанное в береговое орудие 15 cm SK C/28M - вид спереди:

6. И сбоку:

7. Отечественная 30-мм шестиствольная автоматическая корабельная артиллерийская установка АК-630 с соответствующей системой управления:

8.

9.

10. Элементы системы защиты от противокорабельных ракет - RAM (Rolling Airframe Missile) Alternate Launching System, а именно пусковая установка и система управления:

11. Интересная система амортизации платформы с пусковой установкой:

12. В музее хорошо представлено торпедное и минное оружие. На стеллаже с передней стороны немецкие торпеды, сверху вниз - экспериментальная торпеда "Nixe", DM 1 (с проводным управлением) и торпеда G 7a:

13. Торпеды с обратной стороны стеллажа. Сверху вниз - английская Mk. VIII, советсткая противолодочная СЭТ-40У и американская Mk.37 Mod. 0 DM 3:

14. Кормовые части торпед:

15. Донная мина LMA-GD:

16. Донная мина LMB-GC:

17. Вид на "минный уголок":

18. Якорная мина DM 11:

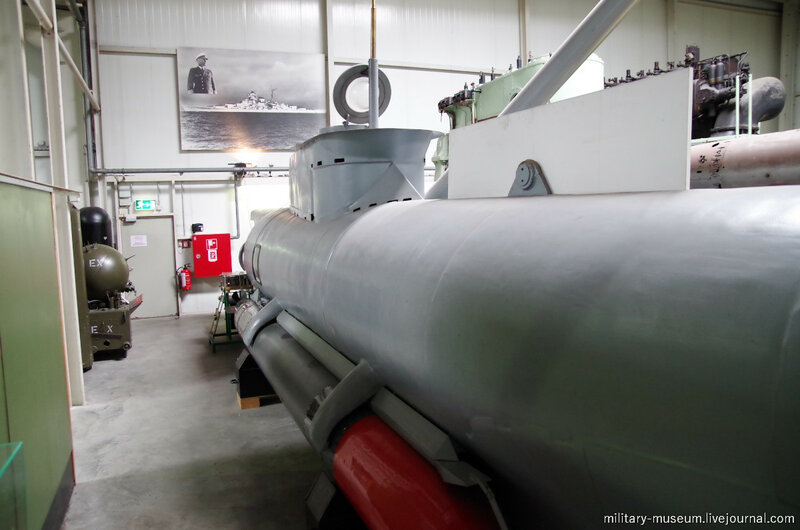

19. Мини-подлодка "Seehund", тип XXVII:

20.

21. Модели:

22. Судовые двигатели:

23. Паровая машина тройного расширения с немецкого (послевоенного тральщика) "Eider", он же - бывший английский HMS Dochet (T286) времён Второй мировой:

На Яндекс.Фотки можно посмотреть дополнительный фотоматериал о военно-морской коллекции этого музея.

Спасибо за внимание!

Продолжение фотоотчёта об этом музее следует!

Секреты легендарного морского спецназа "Холуай" на острове Русский во Владивостоке (ФОТО)

2016-08-04 08:32 egor_polygraph

Секретная часть "Холуай" Тихоокеанского флота, она же 42 МРП СпН (в/ч 59190), была создана в 1955 году в бухте Малый Улисс вблизи Владивостока, позже передислоцировалась на остров Русский, где по сей день разведчики-диверсанты проходят боевую подготовку. Об этих ребятах ходит множество легенд, их физической подготовкой восхищаются, их называют лучшими из лучших, сливками спецназа. Каждый из них мог бы стать главным героем боевика. Сегодня РИА PrimaMedia публикует материал военного историка и журналиста Алексея Суконкина о легендарной части "Холуай". В 1993-94 годах он служил в части специального назначения сухопутных войск, но периодически их часть бывала и в морском спецназе.

Предисловие

"Внезапно для противника мы высадились на японском аэродроме и вступили в переговоры. После этого нас, десять человек, японцы повезли в штаб к полковнику, командиру авиационной части, который хотел сделать из нас заложников. Я подключился к разговору тогда, когда почувствовал, что находившегося с нами представителя советского командования капитана 3-го ранга Кулебякина, что называется, "приперли к стенке". Глядя в глаза японцу, я сказал, что мы провоевали всю войну на западе и имеем достаточно опыта, чтобы оценить обстановку, что заложниками мы не будем, а лучше умрем, но умрем вместе со всеми, кто находится в штабе. Разница в том, добавил я, что вы умрете, как крысы, а мы постараемся вырваться отсюда. Герой Советского Союза Митя Соколов сразу встал за спиной японского полковника. Герой Советского Союза Андрей Пшеничных запер дверь на ключ, положил ключ в карман и сел на стул, а Володя Оляшев (после войны — заслуженный мастер спорта) поднял Андрея вместе со стулом и поставил прямо перед японским командиром. Иван Гузенков подошел к окну и доложил, что находимся мы невысоко, а Герой Советского Союза Семен Агафонов, стоя у двери, начал подбрасывать в руке противотанковую гранату. Японцы, правда, не знали, что запала в ней нет. Полковник, забыв о платке, стал вытирать пот со лба рукой и спустя некоторое время подписал акт о капитуляции всего гарнизона".

Так описывал морской разведчик Виктор Леонов, дважды Герой Советского Союза, всего лишь одну боевую операцию, в которой горстка дерзких и храбрых морских разведчиков Тихоокеанского флота буквально без боя принудила крупный японский гарнизон сложить оружие. Позорно капитулировало три с половиной тысячи японских самураев.

Это был апофеоз боевой мощи 140-го морского разведывательного отряда, предвестника современного морского спецназа, который сегодня все знают под непонятным и загадочным названием "Холуай".

Истоки

А все началось еще в годы Великой Отечественной войны. Тогда на Северном флоте успешно действовал 181-й разведывательный отряд, выполняющий различные специальные операции в тылу вражеских войск. Венцом деятельности этого отряда стал захват двух береговых батарей на мысе Крестовом (которые закрывали вход в бухту и могли запросто разгромить десантный конвой) при подготовке высадки десанта в порт Лиинахамари (Мурманская область — прим. ред.). Это, в свою очередь, обеспечило успех проведения Петсамо-Киркенесской десантной операции, ставшей залогом успеха в освобождении всего Советского Заполярья. Сложно даже представить, что отряд численностью в несколько десятков человек, захватив всего несколько орудий немецких береговых батарей, фактически обеспечил победу во всей стратегической операции, но, тем не менее, это так – для того разведывательный отряд и создавался, чтобы малыми силами жалить врага в самое уязвимое место…

Командир 181-го разведывательного отряда старший лейтенант Виктор Леонов и еще двое его подчиненных (Семен Агафонов и Андрей Пшеничных) за этот короткий, но важный бой стали Героями Советского Союза.

В апреле 1945 года часть личного состава 181-го отряда во главе с командиром была переведена на Тихоокеанский флот для формирования 140-го разведывательного отряда ТОФ, который предполагалось использовать в предстоящей войне с Японией. К маю отряд был сформирован на острове Русский в количестве 139 человек и приступил к боевой подготовке. В августе 1945 года 140-й разведотряд участвовал в захвате портов Юки и Расин, а также военно-морских баз Сейсин и Гензан. По итогам этих операций главный старшина Макар Бабиков и мичман Александр Никандров 140-го разведывательного отряда ТОФ стали Героями Советского Союза, а их командир Виктор Леонов получил вторую звезду Героя.

Тем не менее, по завершении войны все подобные разведывательные формирования в ВМФ СССР были расформированы за мнимой ненадобностью.

Но вскоре история обернулась вспять…

Из истории создания частей специального назначения:

В 1950 году в Вооруженных Силах Советского Союза в каждой армии и военном округе были сформированы отдельные роты специального назначения. В Приморском крае, в частности, были сформированы три такие роты: 91-я (в/ч № 51423) в составе 5-й общевойсковой армии с дислокацией в Уссурийске, 92-я (в/ч № 51447) в составе 25-й общевойсковой армии с дислокацией на станции Боец Кузнецов и 88-я (в/ч № 51422) в составе 37-го гвардейского воздушно-десантного корпуса с дислокацией в Черниговке. Перед ротами специального назначения ставилась задача поиска и уничтожения в глубоком тылу противника наиболее важных военных и гражданских объектов, в том числе средств ядерного нападения противника. Личный состав этих рот проходил обучение ведению войсковой разведки, минно-взрывному делу, совершал прыжки с парашютом. Для службы в таких частях отбирались люди, по состоянию здоровья годные для службы в воздушно-десантных войсках.

Опыт Великой Отечественной войны показал незаменимость подобных частей для решительных действий на коммуникациях противника, и в связи с развязыванием американцами "холодной войны", потребность в подобных подразделениях обозначилась очень ярко. Свою высокую эффективность новые подразделения показали уже на первых учениях, и подразделениями подобного рода заинтересовался Военно-морской флот.

Начальник разведки ВМФ контр-адмирал Леонид Константинович Бекренев в своем обращении к военно-морскому министру писал:

"учитывая роль разведывательно-диверсионных подразделений в общей системе разведки флотов, считаю необходимым провести следующие мероприятия: … создать … разведывательно-диверсионные подразделения войсковой разведки, дав им наименование отдельных морских разведывательных дивизионов".

В то же время капитан первого ранга Борис Максимович Марголин теоретически обосновал такое решение, утверждая, что "…трудности и длительность подготовки разведчиков – легких водолазов вызывает необходимость заблаговременной их подготовки и систематической тренировки, для чего должны быть созданы специальные подразделения…".

И вот, Директивой Главного Военно-морского Штаба от 24 июня 1953 года подобные формирования специальной разведки формируются на всех флотах. Всего было сформировано пять "разведывательных пунктов специального назначения" — на всех флотах и Каспийской флотилии.

На Тихоокеанском флоте свой разведывательный пункт создаётся на основании директивы ГШ ВМС № ОМУ/1/53060сс от 18 марта 1955 года.

Однако "Днём части" считается 5 июня 1955 года – день, когда часть закончила свое формирование и вошла в состав флота как боевая единица.

Бухта Холуай

Само слово "Холуай" (а таrже и его вариации "Халуай" и "Халулай") по одной из версий означает "гиблое место", и хотя споры на этот счет всё еще продолжаются и китаеведы такой перевод не подтверждают, версия считается вполне правдоподобной – особенно среди тех, кто проходил службу в этой бухте.

В тридцатые годы на острове Русский (в то время, кстати, широко практиковалось и его второе название – остров Казакевича, которое исчезло из географических карт только в сороковых годах двадцатого века) шло строительство объектов противодесантной обороны Владивостока. Объекты обороны включали в себя береговые долговременные огневые точки – ДОТы. Некоторые особо укрепленные ДОТы имели даже собственные имена, к примеру, "Ручей", "Скала", "Волна", "Костер" и другие. Все это оборонительное великолепие обслуживалось отдельными пулемётными батальонами, каждый из которых занимал свой сектор обороны. В частности, 69-й отдельный пулеметный батальон Владивостокского сектора береговой обороны Тихоокеанского флота, располагаясь в районе мыса Красный в бухте Холуай (Новый Джигит), обслуживал огневые точки, расположенные на острове Русский. Для этого батальона в 1935 году была построена двухэтажная казарма и штаб, столовая, котельная, склады и стадион. Здесь батальон дислоцировался до сороковых годов, после чего был расформирован. Казармы длительное время не использовались и стали разрушаться.

И вот в марте 1955 года сюда заселяется новая воинская часть с весьма специфическими задачами, секретность существования которой была доведена до наивысшего предела.

Рождение легенды

Формирование 42-го морского разведывательного пункта специального назначения Тихоокеанского флота началось в марте, а закончилось в июне 1955 года. Во время формирования обязанности командира временно исполнял капитан второго ранга Николай Брагинский, а вот первым утвержденным командиром новой части стал… нет, не разведчик, а бывший командир эсминца капитан второго ранга Пётр Коваленко.

Несколько месяцев часть базировалась на Улиссе, и личный состав проживал на борту старого корабля, и перед убытием в пункт постоянной дислокации на острове Русский, матросы-разведчики на учебной базе подводных лодок прошли ускоренный курс водолазной подготовки.

1 июля 1955 года в части началась одиночная боевая подготовка будущих водолазов-разведчиков по программе подготовки частей специального назначения. Немного позже началось боевое слаживание групп.

В сентябре 1955 года вновь образованный морской спецназ принял участие в первых своих учениях – высадившись на лодках в Шкотовском районе, морские разведчики произвели разведку военно-морской базы "Абрек" и элементов её противодиверсионной обороны, а также автомобильных дорог в тылу условного "противника".

Уже в то время командование части пришло к пониманию, что отбор в морской спецназ должен быть максимально жёстким, если не сказать жестоким.

Зато те, кто выдерживал, тут же зачислялись в элитную часть и приступали к боевой подготовке. Эту испытательную неделю стали называть "адской". Позже, когда США создали свои подразделения "морских котиков" (SEAL), они переняли нашу практику отбора будущих бойцов как самую оптимальную, позволяющую в короткие сроки понять, на что способен тот или иной кандидат, готов ли он к службе в частях морского спецназа.

Смысл этой "кадровой" жёсткости сводился к тому, что командиры изначально должны были четко представлять способности и возможности своих бойцов – ведь спецназ действует в отрыве от своих войск, и маленькая по составу группа может рассчитывать только на себя, и соответственно, значение любого члена команды повышается многократно. Командир изначально должен быть уверен в своих подчиненных, а подчиненные – в своем командире. И только поэтому "вход на службу" в эту часть такой строгий. Иначе и быть не должно.

Забегая вперед скажу, что сегодня ничего не утрачено: кандидату, как и прежде, предстоит пройти через серьезные испытания, недоступные большей части даже физически хорошо подготовленным людям.

В частности, кандидат в первую очередь должен в тяжелом бронежилете пробежать десять километров, уложившись в норматив бега, предусмотренный для пробежки в кроссовках и спортивной одежде. Не уложился – дальше с тобой никто разговаривать не будет. Если же пробежал в срок, тогда тут же нужно выполнить 70 отжиманий из упора лёжа и 15 подтягиваний на турнике. Причем, желательно исполнить эти упражнения в "чистом виде". Большая часть людей, уже на этапе пробежки в бронежилете, задыхаясь от физических перегрузок, начинает задаваться вопросом, "а надо ли мне это счастье, если так будет каждый день?" — именно в этот момент и проявляется истинная мотивация.

В завершение проверки, кандидата ставят в ринг, где с ним бьются три инструктора по рукопашному бою, проверяя человека на готовность к поединку – как физическую, так и моральную. Обычно, если кандидат дошел до ринга, это уже "идейный" кандидат, и ринг его не ломает. Ну, а потом с кандидатом уже беседует командир, или лицо, его замещающее. После этого начинается суровая служба…

Офицерам скидок тоже нет – испытания проходят все. В основном поставщиком командных кадров для "Холуая" являются три военных училища – Тихоокеанское военно-морское (ТОВВМУ), Дальневосточное общевойсковое (ДВОКУ) и Рязанское воздушно-десантное (РВВДКУ), хотя, если человек хочет, то ничего не препятствует офицеру из других училищ поступить на службу в морской спецназ – было бы желание.

Как мне рассказывал бывший офицер спецназа, проявив желание служить в этой части перед начальником разведки флота, ему тут же пришлось прямо в адмиральском кабинете отжиматься от пола 100 раз – контр-адмирал Юрий Максименко (начальник разведки ТОФ в 1982-1991 годы), невзирая на то, что офицер прошёл Афганистан, и был награжден двумя боевыми орденами. Вот таким образом начальник разведки ТОФ решил отсечь кандидата, если тот не выполнит такое элементарное упражнение. Офицер упражнение выполнил.

В разное время частью командовали:

Капитан 1 ранга Коваленко Петр Прокопьевич (1955–1959);

Капитан 1 ранга Гурьянов Виктор Николаевич (1959–1961);

Капитан 1 ранга Коннов Петр Иванович (1961–1966);

Капитан 1 ранга Клименко Василий Никифорович (1966–1972);

Капитан 1 ранга Минкин Юрий Алексеевич (1972–1976);

Капитан 1 ранга Жарков Анатолий Васильевич (1976–1981);

Капитан 1 ранга Яковлев Юрий Михайлович (1981–1983);

Подполковник Евсюков Виктор Иванович (1983–1988);

Капитан 1 ранга Омшарук Владимир Владимирович (1988–1995) – умер в феврале 2016 года;

Подполковник Грицай Владимир Георгиевич (1995–1997);

Капитан 1 ранга Курочкин Сергей Вениаминович (1997–2000);

Полковник Губарев Олег Михайлович (2000-2010);

Подполковник Белявский Заур Валерьевич (2010-2013);

Имя сегодняшнего командира пусть останется пока в прибрежном тумане военной тайны...

Учения и служба

В 1956 году морские разведчики начали осваивать парашютные прыжки. Обычно сборы проходили на аэродромах морской авиации – по подчинённости. За первые сборы весь личный состав выполнил по два прыжка с высоты 900 метров с самолетов Ли-2 и Ан-2, а также учились десантироваться "по-штурмовому" из вертолетов Ми-4 — как на землю, так и на воду.

Еще спустя год морские разведчики уже освоили высадку на берег через торпедные аппараты подводных лодок, лежащих на грунте, а также возвращение на них, после выполнения задачи на береговых объектах условного противника. По итогам боевой подготовки в 1958 году 42-й морской разведпункт стал лучшей специальной частью Тихоокеанского флота и был награжден переходящим вымпелом Командующего ТОФ.

Во многих учениях разведчики нарабатывали необходимые навыки, приобретали специальные знания и высказывали свои пожелания по составу оснащения. В частности, еще в конце пятидесятых годов морские разведчики сформулировали требования к вооружению – оно должно быть легким и бесшумным (в результате появились образцы специального вооружения – малогабаритные бесшумные пистолеты МСП, бесшумные гранатометы "Тишина", подводные пистолеты СПП-1 и подводные автоматы АПС, а также много другого специального вооружения). Также разведчики хотели иметь непромокаемую верхнюю одежду и обувь, а глаза нужно было защищать от механических повреждений специальными защитными очками (к примеру, сегодня в комплект снаряжения входит четыре разновидности защитных очков).

К этому времени уже определились и со специализацией, которая условно делилась на три направления:

— часть личного состава была представлена водолазами-разведчиками, которые должны были заниматься разведкой военно-морских баз противника с моря, а также минировать корабли и портовые сооружения;

— часть моряков занималась ведением войсковой разведки – проще говоря, высадившись с моря, действовали на берегу как обычные сухопутные разведчики;

— третье направление было представлено специалистами радио и радиотехнической разведки – эти люди занимались ведением инструментальной разведки, которая позволяла быстро обнаружить в тылу врага наиболее важные объекты, как то полевые радиостанции, радиолокационные станции, посты технического наблюдения – в общем, всё то, что излучало в эфир какие-либо сигналы и подлежало уничтожению в первую очередь.

В морской спецназ стали поступать специальные подводные носители – иначе говоря, небольшие подводные аппараты, которые могли доставлять диверсантов на большие расстояния. Таким носителем был двухместный "Тритон", позже – тоже двухместный "Тритон-1М", еще позже появился шестиместный "Тритон-2". Эти аппараты позволяли диверсантам незаметно проникать прямо в базы противника, минировать корабли и причалы, выполнять иные разведывательные задачи.

Для справки:

"Тритон" — первый носитель водолазов открытого типа. Глубина погружения – до 12 метров. Скорость хода – 4 узла (7,5 км/ч). Дальность хода – 30 миль (55 км).

"Тритон-1М" — первый носитель водолазов закрытого типа. Вес – 3 тонны. Глубина погружения – 32 метра. Скорость хода – 4 узла. Дальность хода – 60 миль (110 км).

"Тритон-2" — первый групповой носитель водолазов закрытого типа. Вес – 15 тонн. Глубина погружения – 40 метров. Скорость хода – 5 узлов. Дальность хода – 60 миль.

В настоящее время данные образцы техники уже устарели и выведены из боевого состава. Все три образца в качестве памятников установлены на территории части, а списанный аппарат "Тритон-2" так же и представлен на уличной экспозиции Музея Боевой славы Тихоокеанского флота во Владивостоке.

В настоящее время такие подводные носители не применяются по ряду причин, главной из которых является невозможность скрытного их применения. Сегодня на вооружении морского спецназа состоят более современные подводные носители "Сирена" и "Протей" различных модификаций. Оба этих носителя позволяют производить скрытную высадку разведывательной группы через торпедный аппарат подводной лодки. "Сирена" "таскает на себе" двух диверсантов, а "Протей" является индивидуальным носителем.

Дерзость и спорт

Часть легенд про "Холуай" связана с неуклонным стремлением военнослужащих этой части совершенствовать своё разведывательно-диверсионное мастерство за счет своих же соратников. Во все времена "холуайцы" доставляли много проблем лицам суточного наряда, несущим службу на кораблях и в береговых частях Тихоокеанского флота. Нередки были случаи "учебно-тренировочных" похищений дневальных, дежурной документации, угонов автотранспорта у зазевавшихся военных водителей. Нельзя сказать, что командование части специально ставило разведчикам такие задачи… но за успешные действия подобного рода моряки-разведчики могли получить даже краткосрочный отпуск.

Нет, конечно, с одним ножом никого никуда не выбрасывают, но при проведении тактико-специальных учений группы разведчиков могут быть заброшены в другие регионы страны, где перед ними ставятся различные учебные разведывательно-диверсионные задачи, после выполнения которых нужно вернуться в часть – желательно незамеченными. В это время их усиленно ищут полиция, внутренние войска и органы госбезопасности, а гражданам объявляется, что ищут условных террористов.

В самой же части во все времена культивировался спорт – и поэтому не стоит удивляться, что и в настоящее время практически на всех флотских соревнованиях по силовым видам спорта, единоборствам, плаванию и стрельбе призовые места обычно занимают представители "Холуая". Нужно отметить, что предпочтение в спорте отдается не силе, а выносливости – именно этот физический навык позволяет морскому разведчику уверенно чувствовать себя как в пеших или лыжных переходах, так и в плавании на дальние дистанции.

Неприхотливость и умение жить без излишеств, породило на "Холуае" даже своеобразную поговорку:

"В чем-то нет необходимости, а в чем-то себя можно ограничить".

Возвращение легенды

В 1965 году, спустя двадцать лет после окончания Второй Мировой войны, в часть приехал дважды Герой Советского Союза капитан первого ранга Виктор Леонов. Сохранилось несколько фотографий, на которых "легенда морского спецназа" запечатлён с военнослужащими части, как с офицерами, так и с матросами. Впоследствии Виктор Леонов еще несколько раз посетит 42-й разведывательный пункт, который и он сам считал достойным детищем своего 140-го разведывательного отряда.

В 2015 году Виктор Леонов вернулся в часть навсегда. В день 60-летия образования разведывательного пункта, на территории воинской части в торжественной обстановке был открыт памятник настоящей легенде морского спецназа, Дважды Герою Советского Союза Виктору Николаевичу Леонову.

Холуай в наше время

Сегодня "Холуай" уже в новом облике, с несколько измененной структурой и численностью, после череды оргштатных мероприятий продолжает жить своей жизнью – по своему особому, "спецназовскому" укладу. Многие дела этой части никогда не будут рассекречены, а о каких-то еще будут написаны книги. Имена людей, которые сегодня служат здесь, закрыты для общественности, многих офицеров постоянно проверяют на полиграфе, на предмет разглашения секретных сведений, и это правильно.

Морские разведчики и сегодня свято чтут свои боевые традиции, а боевая подготовка не прекращается ни на секунду. Ежедневно "холуаевцы" занимаются самыми разными занятиями: тренируют погружения (как реальные в море, так и в барокамере), добиваясь должного уровня физической натренированности, отрабатывают приемы рукопашного боя и способы скрытного перемещения, учатся стрелять из самых разных видов стрелкового оружия, изучают новую технику, которая в изобилии поступает сегодня в войска (на вооружении теперь есть даже боевые роботы) – в общем, готовятся в любую минуту по приказу Родины выполнить любую поставленную задачу.

За статью спасибо: primamedia

егорыч.жж.рф

Фото предоставлены автором.

Репетиция празднования Дня ВМФ во Владивостоке (14 ФОТО)

2016-07-26 17:01 egor_polygraph

Военнослужащие Тихоокеанского флота отрепетировали в акватории Амурского залива празднование Дня ВМФ. Репетиция состояла из таких элементов как проход малых ракетных кораблей, с БДК на БТР высадились морские пехотинцы, и разыгралось сразу несколько учебных сражений.

Также бойцы продемонстрировали, штурм захваченного пиратами МРЗК «Угломер».

Морские пехотинцы отработали высадку с БДК «Адмирал Невельской» на БТР-80. Вереница из девяти плавающих машин с легкостью преодолела водную гладь и вышла на площадку возле водной станции.

В заключение бойцы морской пехоты и десантно-штурмового батальона продемонстрировали на площадке навыки ближнего боя.

Источник — VL.ru

"Флот уничтожить немедленно". В. Ульянов (Ленин)

2016-07-21 09:33 ulmerug

Русский Черноморский флот имеет давнюю и славную историю. Множество выдающихся побед и примеров героизма были навечно вписаны в русскую летопись. Пожалуй, существует лишь одна трагическая и даже позорная страница истории – участие моряков-черноморцев в революционной вакханалии и уничтожение фактически всего флота по прямому приказу Ленина в июне 1918 года.

Во время Первой мировой войны флот действовал успешно, контролируя всю акваторию Черного моря. К 1917 году в составе флота насчитывалось 177 кораблей, в том числе два современнейших линкора-дредноута «Император Александр III» и «Императрица Екатерина Великая». Активная антироссийская пропаганда революционных деятелей, потрясения 17-го года и последствия печально известного приказа №1 Петросовета, сказавшиеся на всей русской армии и приведшие к ее дезорганизации и фактическому развалу, затронули, конечно, и Черноморский флот, базировавшийся в Севастополе. После октябрьских событий образовалось сразу несколько организаций, претендовавших на управление флотом: севастопольский военно-революционный комитет, севастопольский совет и черноморский центрофлот. Захлестнувший Севастополь революционный бардак и сопутствовавшая ему волна убийств «царских сатрапов» привела к гибели до 1000 русских морских офицеров. Это, естественно, катастрофически сказалось на боеспособности Черноморского флота. Однако, несмотря ни на что, он продолжал оставаться грозной силой.

В апреле 1918 года германская армия начала вторжение в Крым. Сопротивление практически не оказывалось – львиную долю времени у «освобожденных» солдат отнимали революционные митинги и забота о хлебе насущном, да и воевать не хотелось. Помимо прочего, уже был заключен Брестский мир, и от большевистского руководства поступали настойчивые указания не вести боевые действия, дабы не «провоцировать» немцев.

Черноморский флот, не имея стабильного единого руководства, находился под угрозой захвата немцами. Комиссар флота Спиро, выехавший в Москву для получения разъяснений о дальнейших действиях и организации снабжения флота, был арестован за непризнание Брестского мира и пропаганду обороны Крыма. 29 апреля исполняющий обязанности командующего флотом контр-адмирал М.П.Саблин отдает приказ об отводе кораблей Черноморского флота в Новороссийск, предварительно отправив туда группу офицеров для оценки состояния порта и подготовки его к приему боевых кораблей. Под огнем немцев, на который было запрещено отвечать, флот покидает Севастополь.

Адмирал М.П.Саблин

Эта встряска немного привела в чувство распоясавшихся моряков. По прибытии в Новороссийск, на общем собрании командиров кораблей, революционных комитетов и представителей матросов было принято решение о необходимости единоначалия на флоте. Командующим был утвержден М.П.Саблин. Поблагодарив за доверие, адмирал произнес небольшую речь:

«Принимая власть на таких условиях, я, при поддержке команд, надеюсь привести суда в боеспособное состояние, но спасти флот не берусь и не могу, так как это зависит не от меня. Спасти флот можно только, имея хоть небольшие, но дисциплинированные сухопутные войска, которые могли бы защитить Новороссийск с суши в случае наступления немцев. Войск же таких нет и получить их неоткуда. Сейчас вот вы обратились ко мне и к офицерам, тем офицерам, которых вы расстреливали, унижали и оскорбляли. Офицеры эти, в количестве немногим более сотни, забыли все и, бросив все и даже свои семьи, ушли с вами, дабы спасти корабли. Вот как сильна в них любовь к России и преданность родному флоту. Так уважайте же и берегите своих офицеров. Сейчас вы сами видите, куда вас завели красные лозунги и фразы излюбленных вами революционных вождей, ваших кумиров. Наступила тяжелая минута, и ваших кумиров нет с вами. Где они?

Покинутые ими, вы вновь обращаетесь ко мне — больному, изможденному старику, и просите спасти. Должен вас еще предупредить, что против офицеров и, в частности, против меня, будет вестись агитация; уже сейчас есть среди вас подлые гады, которые начинают свое дело, но вы должны сами вырвать их из своей среды. Да здравствует наша дорогая, истерзанная, несчастная Россия! да здравствует славный Андреевский флаг!»

Однако, Новороссийск никогда не был приспособлен к принятию таких серьезных военно-морских сил, коими был Черноморский флот. Всеобщая разруха еще более усугубляла положение. Несмотря на многочисленные просьбы адмирала Саблина о присылке снарядов и материалов для флота и новороссийского укрепрайона, большевистские власти совсем не стремились организовать снабжение флота и его содержание – флот был попросту им не нужен. Зато он был нужен немцам, которые с конца мая 1918г. начали требовать возвращения кораблей в захваченный ими Севастополь. И большевистское правительство принимает самое простое и примитивное решение – избавиться от лишней головной боли, уничтожив флот. Нет флота – нет проблем со снабжением, с немцами (а то вдруг русские моряки решат их «провоцировать», оказывая сопротивление) и т.д. В начале июня М.П. Саблин получает предписание: «Ввиду безвыходности положения, доказанной высшими военными авторитетами, флот уничтожить немедленно. Председатель СНК В. Ульянов (Ленин)». Адмирал срочно убывает в Москву для объяснений: не будучи с точки зрения большевиков «высшим военным авторитетом» (коим, видимо, являлся Троцкий), Саблин и его подчиненные вовсе не считали положение безвыходным, особенно если бы большевистские власти начали реагировать на просьбы о снабжении флота. В Москве адмирал был предсказуемо арестован. В Новороссийске же, ознакомившись с предписанием Ленина, собрание флагманов флота и комиссаров направило ответ:

«Москва. Ленину и Троцкому. Совет флагманов, собравшись 7-го июня с. г. на линейном корабле «Воля» (бывший «Император Александр III» - прим.) и ознакомившись с секретным докладом Морского генерального штаба за №... и предписанием за №.... постановил: ввиду того, что никакая реальная опасность от наступления германских войск как со стороны Ростова, так и Керченского пролива Новороссийску не угрожает, то корабли уничтожать преждевременно. Попытка отдачи подобного приказания будет принята за явное предательство. Подписали: капитан 1 ранга Тихменев, капитан 1 ранга Терентьев, капитан 1 ранга Лебединский и капитан 2 ранга Гутан 2-й».

Но большевикам флот был не нужен. В дело включаются пропагандисты, вновь множатся различные заседания, метания и митинги. Начинается моральная агония личного состава флота. К сожалению, это затрагивает и немногочисленных оставшихся офицеров. Всеобщее голосование большинством голосов высказывается за возвращение в Севастополь, но это многих не устраивает. Тем не менее, 17 июня часть кораблей во главе с линкором «Император Александр III» (революц. «Воля») вышла в Севастополь (позднее они были переданы Антантой Белому флоту и стали основой Русской эскадры). Оставшиеся вывесили сигнал: «Судам, идущим в Севастополь: позор изменникам России». В тот же день в Новороссийске разрабатывается план по уничтожению оставшихся кораблей.

18 июня 1918 года приговор большевиков русскому Черноморскому флоту был приведен в исполнение. Современнейшие боевые корабли во главе с линкором «Императрица Екатерина Великая» (революц. «Свободная Россия») были затоплены и взорваны в Цемесской бухте Новороссийска. За всю историю русского флота это, пожалуй, единственный пример уничтожения без боя собственных военных кораблей. Пример трагический и бесславный.</div>

Подводная засада

2016-07-21 09:30 faber_fortunae

Оригинал взят у  faber_fortunae в Подводная засада

faber_fortunae в Подводная засада

Не могу не поделиться забавной опечаткой найденной на сайте ТАСС (оригинал заметки)

Я, конечно, понимаю, что журнализды такие журнализды, но... Если честно, то в первый момент я ужаснулся коварству и изобретательности гордых бриттов. Тихой сапой создать атомную лодку с водоизмещением в 7 тонн - вот это удар по миропорядку! Но прочитав про боезапас в 38 торпед я немного успокоился. Отлегло от сердца, можно сказать :)

А то ведь даже прикинуть трудно с чем сравнить корабль водоизмещением 7,4 тонны. "Дедушка русского флота" - ботик Петра I "Святой Николай" имел водоизмещение чуть более тонны, яркий представитель советского "москитного флота" торпедный катер Г-5 - 15 тонн, английские сверхмалые подлодки времён 2МВ - более 30 тонн, немецкие малые ПЛ "Зеехунд" - около 15 тонн.

Погуглил немного - всё ОК. ТАСС ошибся на три порядка. Водоизмещение у лодок типа "Astute"*, к которому и относится героиня сегодняшнего инцидента "Ambush", 7400 или 7800 тонн (в разных источниках). Просто "гуманитарий" в ТАССе ноликам значения не придал :)))

Официальная британская инфографика (на картинке подпись "Artful" - это другая лодка того же типа. Систершип, то есть), хоть и не содержит данные о водоизмещении, однако даёт чёткое представление о "нормальных" размерах лодки

* Озадачился переводом названий систершипов серии. Однако, подборочка там! Название головного корабля Astute переводится как "хитрый, проницательный, коварный". Остальные же:

Artful - "ловкий" и опять же один из вариантов - "коварный".

Audacious - "дерзкий", "бедовый" и ... да, вы угадали - "коварный" :)

Три крайних (Anson, Agamemnon, Ajax) названы, скорее всего, в честь известных исторических кораблей флота её (его) величества.

Сторожевому кораблю "Дружный" (проект 1135) пришёл конец

2016-04-03 12:23 military_museum

Оригинал взят у  military_museum в Сторожевому кораблю "Дружный" (проект 1135) пришёл конец

military_museum в Сторожевому кораблю "Дружный" (проект 1135) пришёл конец

Источник фото

Источник фотоХорошее прошлогоднее видео с ещё более-менее живого корабля:

Вот тут можно посмотреть на несколько прошлогодних фото: http://hador-lj.livejournal.com/75369.h

На что способен эсминец-невидимка "Лидер"

2016-02-22 13:25 alternathistory

Оригинал взят у  alternathistory в На что способен эсминец-невидимка "Лидер"

alternathistory в На что способен эсминец-невидимка "Лидер"

Россия на всех парах несётся по пути создания полноценного океанского флота. Вслед за новостями касающиеся будущего российского авианосцы, в сеть просочились новости об главном корабле, призванном его прикрывать – эсминце Проекта 23560, более известном под названием «Лидер».

О проекте новейшего российского эсминца «Лидер» разговоры шли еще с 2014 года. Было много споров, в том числе по двигателю — либо газотурбинная либо атомная установка, по водоизмещению и по вооружению. И вот итог: главком ВМФ адмирал Виктор Чирков раскрыл карты, сообщив, что сейчас в интересах Военно-морского флота ведутся проектно-конструкторские работы по созданию эсминца нового поколения с ядерной энергетической установкой.

По словам главнокомандующего ВМФ, новое поколение эсминца будет обладать существенно большим водоизмещением в сравнении со своими предшественниками, в частности, эсминцем проекта 956. Также Чирков отметил, что ударная мощь вооружений нового боевого корабля будет сопоставима с возможностями полноценного крейсера. Помимо этого, «Лидер» получит новейшие достижения российской военной промышленности в сфере автоматизирования системы управления и специальную ядерную энергоустановку.

Согласно официальным сведениям, предэскизной разработкой эсминца «Лидер» занималось Северное ПКБ. Корабль нового поколения получит водоизмещение около 18 тыс. тонн, а на своем борту будет носить не менее 60-70 крылатых ракет типа «Оникс» и «Калибр».( http://cont.ws/post/207528)

PS. Ну что можно сказать? Этот проект не менее амбициозный чем проект будущего российского авианосца «Шторм». Что бы кто не говорил но 18 килотонн для эсминца?.. Это по сути крейсер. Причём если Орланы (самый известный из них – Пётр Великий), с водоизмещение 25 000 тонн, это можно сказать современные линкоры, то у Атлантов(Москва) – 11 500 тонн. Так что будущий Лидер отлично вписывается в нишу между Орланами и Атлантами с последующей заменой последних (об этом, правда, пока ещё ни кто не говорит). Кстати в нашем флоте Атлантов 3 штуки. Можно рассчитывать на такую же серию Лидеров.

http://alternathistory.com/na-chto-sposoben-esminets-nevidimka-lider

Подводная лодка C-80 (лодка-призрак)

2016-01-18 11:28 egor_polygraph

27 января 1961 года без вести пропала подводная лодка "С-80" вместе с 68 членами команды и ядерными боеголовками на борту. С-80 - советская дизельная подводная лодка с крылатыми ракетами. Первая подводная лодка проекта 644. Заложена 13 марта 1950 года на заводе «Красное Сормово» в городе Горький.

21 октября 1950 года была спущена на воду и 1 ноября по Волге доставлена в Баку на Каспийское море для прохождения сдаточных испытаний,

2 декабря 1951 года завершила испытания и вступила в строй.

6 августа 1952 года временно включена в состав Краснознаменной Каспийской флотилии. Летом 1953 года переведена из Баку в Северодвинск, и 9 ноября вошла в состав Северного флота, включена в состав 162 бригады подводных лодок 33 дивизии подводных лодок Северного флота с базированием в г. Полярный.

Проходила службу в качестве торпедной лодки до середины 1957 года. С 1 июля 1957 года по апрель 1959 года на заводе «Красное Сормово» в Горьком выполнены модернизационные работы по проекту 644. Модернизация заключалась, в основном, в установке двух внешних контейнеров для крылатых ракет П-5, а также нового астронавигационного комплекса «Лира-11» и прочных аварийно-балластных цистерн. Был добавлен балластный киль. По завершении модернизации для прохождения испытаний переведена в Северодвинск, включена в состав 162 дивизиона строящихся и ремонтирующихся подводных лодок Беломорской флотилии.

15 января 1960 года завершила программу заводских и государственных испытания в акватории Белого моря, после чего совершила переход к постоянному месту базирования в губу Оленья. Включена в состав 212-й бригады подводных лодок 8-й дивизии подводных лодок СФ.

Ночью 26 января 1961 года С-80 находилась в Баренцевом море с целью отработки и совершенствования задач одиночного плавания.

27 января 1961 года в 00 часов 27 минут прервалась радиосвязь с дизельной подлодкой С-80 Северного флота СССР. Лодка затонула во время шторма.

14 марта 1961 года С-80 исключена из состава флота. Судьба экипажа и подводной лодки оставалась неизвестной семь с половиной лет.

Подлодку нашли 23 июля 1968 года. С - 80 лежала на твердом грунте на ровном киле, накренившись на правый борт.

24 июля 1969 года С - 80 была поднята на поверхность, отбуксирована в бухту Завалишино под Териберкой, где она была установлена на понтоны и в августе обследована правительственной комиссией во главе с вице - адмиралом Г. И. Щедриным, которая и установила причины аварии. Лодка была признана не подлежащей восстановлению, разделана на металл в 1969 году.

Технические характеристики:

Длина - 76 м;

Ширина - 6,6 м;

Осадка - 4,7 м;

Водоизмещение подводное - 1430 тонн;

Глубина погружения - 170 м;

Судовая силовая установка - два дизельных двигателя «37Д» мощность каждого 2000 л. с. и два электродвигателя «ПГ-101» мощность каждого 1350 л. с.;

Скорость хода надводная - 16 узлов;

Скорость хода подводная - 10 узлов;

Дальность плавания с РДП - 5000 миль;

Автономность - 35 суток;

Экипаж - 55 человек;

Вооружение:

Крылатые ракеты П-5 - 2;

Торпедные аппараты 533 мм – 4.

Более полувека прошло с момента трагедии, но тайна гибели подводной лодки так и осталась полностью не раскрытой, во всяком случае, для семей подводников.

Подводный флот Советского Союза десятилетиями оставался заложником той неизвестной войны, которую политики называли «Холодной».

Источник: http://www.yaplakal.com/

Про ВМФ и море: Про корабли, море и флот

Гибель подводной лодки К-278 «Комсомолец»

2016-01-17 11:28 egor_polygraph

К-278 спустили на воду 9 мая 1983 года, а 20 октября того же года атомная подлодка вошла в состав Северного флота. После ввода К-278 в строй подводная лодка находилась в опытной эксплуатации в течение нескольких лет. Проводились интенсивные испытания субмарины. В частности, провели погружение на предельную глубину со стрельбой из торпедных аппаратов. Субмарина привлекалась к учениям флота. На глубине около 1 тыс. метров подлодку практически невозможно было обнаружить гидроакустическими, а также другими средствами противника. Кроме того, она была неуязвимой для его оружия. Атомной подлодке К-278 в октябре 1988 года присвоили название «Комсомолец». 7 апреля 1989 г. «К-278» возвращалась с боевой службы в Норвежском море. Подводная лодка шла на глубине 380 метров со скоростью 8 узлов.

В 11.00 командир отделения машинистов трюмных ст.матрос Н.О.Бухникашвили, находящийся один в 7 отсеке (седьмой отсек необитаем), доложил вахтенному офицеру: «Седьмой осмотрен… Замечаний нет».

Вахтенный журнал: «11.00 — Руль 5° на левый борт. Курс — 222°. Отсеки осмотрены. Замечаний нет. Содержание водорода 0,2%. Система батарейной вентиляции в режим «дожигания водорода». Вакуум равен 35 мм вод ст.».

11.03 — Курс — 222°. Подать ЛОХ в 7-й отсек!» (ЛОХ — система объемного химического пожаротушения на подводных лодках. В качестве огнегасителя используется хладон (фреон-114 В2). Огнегасящая концентрация — 185-310 г/м3 при отсутствии избыточного давления и содержании кислорода — 21%. При 23%-ном содержании кислорода рекомендуется двукратная подача фреона, при 25%-ном — трехкратная. В каждом отсеке подводной лодки имеется станция системы ЛОХ, с которой огнегаситель можно подать в свой либо соседние отсеки. Система применяется для тушения больших пожаров на любой стадии их развития. Команда «Подать ЛОХ в 7-й отсек» означает подать огнегаситель в 7-й отсек для тушения пожара.)

Из показаний капитана-лейтенанта С.А. Дворова: «В 11.05 или 11.06 — я не могу сказать точно, что первое сработало, — на пульте «Молибден» появилась сигнализация «Температура больше 70° С в 7-м отсеке». И практически одновременно на пульте «Онега» загорелось табло «Низкое сопротивление изоляции на щитах 7-го отсека»…

Здесь необходимо обратить внимание на запись в вахтенном журнале: 11.03… Подать ЛОХ в 7-й отсек» и словами «В 11.05 или 11.06… появилась сигнализация «Температура больше 70° С в 7-м отсеке». Т.е. сначала подали ЛОХ и только через три минуты появился на пульте сигнал о повышении температуры, возникает вопрос, на основании чего был подан ЛОХ?. Соответствующая запись в вахтенном журнале отсутствует, но можно сказать с большой долей уверенности сказать, что доклад о пожаре был сделан вахтенным VII отсека Бухникашвили, он же, вероятно, первым вступил в борьбу с огнем.

На запросы по внутренней связи 7-ой отсек больше не отвечал.

Вахтенный журнал:

«11.06 — Аварийная тревога! Всплытие на глубину 50 метров. Подать ЛОХ в 7-й отсек».

Кому была отдана команда о подаче ЛОХ в 11 часов 3 минуты, неизвестно (можно полагать, что команда на подачу фреона в 7-й отсек была отдана вахтенному 7-го отсека, т е. ему была дана команда — подать ЛОХ «на себя» и покинуть 7-й отсек. Однако вахтенный 7-го отсека по каким-то причинам выполнить эту команду не смог).

Вахтенный журнал:

«11.10 — Вышли из Гренландского моря. Приготовлена аварийная партия из 8 человек. В 6-м плохо дышать. К… разведчиков».

Получен доклад мичмана Колотилина из 6-го отсека о том, что в нем тяжело дышать. Это означает, что пожар в 7-м отсеке продолжался, давление в отсеке от нагрева воздуха росло и горячий воздух с продуктами сгорания попадал в 6-й отсек, так как переборка между этими отсеками не загерметизирована из-за работы линии вала. Нет доклада о подаче огнегасителя в 7-й отсек. Пожара в 6-м отсеке еще нет, а капитан-лейтенант Дворов со своими людьми еще бежит к нему, чтобы занять свои места по тревоге, которая прозвучала четыре минуты назад (здесь необходимо отметить такой момент, что в нарушение статьи 22 РБЖ-ПЛ-82 по аварийной тревоге; в I отсек не прибыли два торпедиста — матросы А. А. Грундуль и С. К. Шинкунас (остались во II отсеке); в III отсек не прибыл техник гидроакустической группы мичман А. П. Кожанов (убыл в I отсек); в VI отсек не прибыли командир отсека капитан-лейтенант С. А. Дворов и турбинист мичман С. С. Бондарь, а также командир VII отсека — командир электротехнической группы капитан-лейтенант Н. А. Волков и рулевой-сигнальщик матрос В. Ф. Ткачев (остались в V отсеке). Объективных причин неприбытия части личного состава в свои отсеки не имелось).

На глубине 150 метров сработала аварийная защита паротурбинной установки. Подводная лодка потеряла ход.

Вахтенный журнал:

«11.13 — Остановлены масляные насосы. Давление в 6-м поднимается. Рубежи — кормовая переборка 3-го, носовая и кормовая переборка 6-го отсека».

«11.14 — В 6-м закрыть ЛОХ!»

«11.14 — Всплываем в надводное положение. Поднять «Бухту». Перископ. Продуть главный балласт. Руль вертикальный в ручное управление. Продувается главный балласт».

Продувается средняя группа балластных цистерн, а на глубине 70-100 м продуваются концевые ЦГБ.

При продувании цистерн главного балласта воздух под высоким давлением — около 200-250 кгс/см2 — поступает в трубы, подходящие к каждой цистерне. При отсутствии какой-либо информации о пожаре в 7-м отсеке решение о продувании кормовой группы цистерн главного балласта было очередной серьезной ошибкой руководства подводной лодки, так как в момент продувания нагружались высоким давлением трубы, которые могли находиться в зоне пожара. Объективные данные говорят о том, что в момент начала продувания кормовых цистерн главного балласта произошел разрыв трубы аварийного продувания цистерны главного балласта № 10 левого борта, расположенной в 7-м отсеке. Практически весь воздух, предназначенный для продувания цистерны № 10, попал в 7-й отсек, что привело к перерастанию локального пожара в объемный. Почти мгновенно температура достигла 800-1000 0С. Давление в 7-м отсеке резко поднялось до 5-6 кгс/см2. Воздух с продуктами сгорания через уплотнения главного упорного подшипника и трубопровод слива масла поступил в цистерну циркуляционного масла главной машины, расположенную в 6-м отсеке. Давление в цистерне циркуляционного масла поднялось, турбинное масло по сливным трубам пошло «обратным ходом» и струями ударило в отсек и на окружающее оборудование. До объемного пожара в 6-м отсеке оставались считанные секунды. В этот момент в центральный пост поступил последний доклад мичмана Колотилина.

Мичман В. В. Колотилин (он своевременно прибыл в VI отсек и боролся за его живучесть в одиночестве) не успел выполнить мероприятия по герметизации отсека и погиб (последний доклад от мичмана Колотилина был получен около 11 часов 14 минут — «Поступление гидравлики на левый турбогенератор, на турбину тоже, прошу разрешения переключиться в ИДА». Затем никаких докладов больше не поступало, несмотря на запросы, что было зафиксировано в вахтенном журнале в 11 часов 16 минут).

Пожар из VII отсека беспрепятственно распространился в VI отсек.

Капитан-лейтенант С.А.Дворов (магнитофонная запись опроса): «Проскочил 5-й и слышал, как за мной закрылась дверь. 5-й отсек был загерметизирован. Я побежал к кормовой переборке и начал открывать кремальеру между 5-м и 6-м отсеками, оттуда повалил черный клубами дым. Дверь была на защелке. Дверь закрыл и связался по громкоговорящей связи с центральным постом, тогда связь еще была».

В 11.16 корабль всплыл на поверхность с частично продутой цистерной главного балласта № 10 правого борта и не продутой цистерной № 10 левого борта. Горячие газы из 7-го отсека по разрушенной трубе аварийного продувания поступали в цистерну главного балласта № 10 только правого борта и продували ее, вызывая образования воздушных пузырей возле борта

На ходовой мостик корабля вышли старший на борту с правами командира дивизии капитан 1-го ранга Б. Коляда и помощник командира капитан-лейтенант А. Верезгов.

Поднявшиеся наверх вахтенные офицеры посмотрев на корму увидели, что толстое резиновое покрытие по правому борту вспучилось и отстало от корпуса.

В это время сработала аварийная защита ядерного реактора (в 11 часов 23 минуты реактор был заглушен всеми поглотителями (стержнями аварийной защиты A3 и стержнями компенсирующей решетки КР) с посадкой их на нижние концевые выключатели, однако в вахтенном журнале записано это только в 13 часов 39 минут). Межсекционный автомат обесточил секцию отключаемой нагрузки главного распределительного щита № 2. Все потребители электроэнергии, питающиеся от секции неотключаемой нагрузки главных распределительных щитов, «сели» на аккумуляторную батарею. Обесточился гидроакустический комплекс.

Вышла из строя громкоговорящая связь с кормой!

После всплытия горели уже два отсека 6 и 7. Произошло задымление 2, 3 и 5-го отсеков, примерно в это же время происходит возгорание пульта в 3 отсеке и чуть позднее вспышка горючих газов в 5-м.

Вахтенный журнал:

«11.17 — Приготовить дизель-генератор. Устанавливается связь по телефону».

Главный командный пункт пытается установить связь с кормой. Молчит 6-й отсек. Нет никаких известий от капитан-лейтенанта Дворова.

Своевременно отдана команда на приготовление дизель-генератора. На подводной лодке «Комсомолец» был установлен дизель-генератор с аварийным пуском. Один человек при отсутствии электроэнергии и воздуха высокого давления, при неработающей системе гидравлики и при низкой температуре в отсеке может запустить дизель-генератор и принять на него нагрузку за время не более 10 минут. Два часа шестнадцать минут потребовалось экипажу, чтобы запустить дизель-генератор и принять на него нагрузку. И это при обеспеченности всеми видами электроэнергии, воздухом высокого давления, при работающей системе гидравлики и нормальной температуре в отсеке. Один этот факт говорит об уровне боевой подготовки экипажа и качестве отработки им задач по борьбе за живучесть подводной лодки.

В это же время устанавливается первый рубеж обороны (Рубежи обороны — при аварии главный командный пункт назначает рубежи обороны, т е. указывает поперечные переборки отсеков, которые отделяют аварийную зону от неаварийной. На этих рубежах обороны личным составом осуществляются герметизация переборок и перекрытие магистральных трубопроводов, проходящих в аварийный отсек. На рубежах обороны устанавливается постоянный контроль герметичности переборок и трубопроводов, температуры переборки и давления в аварийном отсеке), по кормовой переборке 6-го отсека.

Из вахтенного журнала:

«11.21 — пожар в 4 отсеке. Горит пусковая станция насоса (искрит и дымит). Насос обесточен.

11.27 — принесен огнетушитель в центральный пост. На пульте управления движением лодки появился очаг открытого огня. Загазованность и ухудшение видимости в центральном посту».

Всем, кто был не занят борьбой за живучесть корабля, была дана команда подняться на верх.

Оставшийся в лодке личный состав включен в шланговые дыхательные аппараты (ШДА) , в систему которых попадают продукты горения — личный состав начинает выходить из строя в результате отравления угарным газом, организовывается работа аварийных партий по выводу пострадавших из отсеков (ШДА — шланговый дыхательный аппарат. Предназначен для дыхания личного состава в задымленной атмосфере отсеков. Воздух для дыхания подается из корабельных воздушных магистралей высокого и среднего давления через стационарную дыхательную систему. Обеспечивает ограниченное перемещение человека, включенного в аппарат ШДА. «Включиться в ШДА» — означает надеть маску и начать дышать воздухом стационарной дыхательной системы).

Из вахтенного журнала:

«11.34 — Увеличивается крен на левый борт. Продут главный балласт, крен 8° (Давление в 7-м отсеке растет из-за поступления в него воздуха через магистрали воздуха среднего давления (ВСД), воздуха забортных устройств (ВЗУ) и воздуха давлением 200 кгс/см2 (ВВД-200). Горячий воздух с продуктами горения через разрушенный трубопровод аварийного продувания поступает в цистерну главного балласта № 10 правого борта и продувает ее. От этого растет крен на левый борт. Командование лодки даже не попыталось разобраться в причине увеличения крена. Никто не проверил состояние балластных цистерн. Вместо этого повторно продули концевые группы цистерн главного балласта. Бесцельно израсходовали запас воздуха высокого давления и добавили свежий воздух в 7-й отсек, что привело к усилению пожара.).

11.41 — Увеличивается крен.

11.42 — С 6-м связи нет. Перестукиванием из 3-го в 4-й передали об открытии захлопки.

11.43 — По вытяжной… 4 и 5 откр. захлопку. Крен выравнивается».

В главном командном пункте по-прежнему не знают о пожаре в 6-м отсеке. Только так можно понимать запись об отсутствии связи с ним.

В это же время перестукиванием передана команда в 4-й отсек об открытии захлопки вытяжной вентиляции между 4-м и 5-м отсеками, видимо, для снятия давления с 5-го отсека через вытяжную магистраль кормового кольца системы общесудовой вентиляции. Но выполнять эту команду было некому, так как лейтенант Махота и мичман Валявин находились в аппаратной выгородке в беспомощном состоянии.

В 5-м отсеке возник пожар: На высоте один метр над палубой и до самого подволока пронеслось пламя голубого цвета, как из огнемета, по всему проходу от кормовой до носовой переборки. Сноп пламени прошел, загорелись одежда, волосы, и через минуту его уже не было. Люди потушили на себе одежду. Сильно обгорел Волков (руки, расплавилась маска на лице), лейтенант Александр Шостак и другие. Находившийся в V отсеке командир VI отсека капитан-лейтенант Сергей Дворов ожогов не получил. Огонь шел из кормы в нос по среднему проходу. Вероятно газы из аварийного 7-го отсека, проходя через масляные цистерны ТЦНА, вспенили масло, что привело к падению давления в напорной магистрали масляной системы и к срабатыванию аварийной защиты агрегатов. Одновременно дымовые газы выносили пары масла в центральный проход 5-го отсека, что и явилось причиной вспышки в нем. Вспышка произошла от искры при выключении масляных насосов капитан-лейтенантом Дворовым.

Из вахтенного журнала:

«11.45 — передано три сигнала аварий. Квитанций (подтверждений о приеме радио) нет. (Разгерметизация трубопроводов гидравлики в 7-м отсеке привела к потере рабочей жидкости в системе судовой гидравлики, выдвижные устройства начали опускаться под собственным весом, возможно, в этом заключается причина ненадежности передачи аварийного сигнала — на берегу он был принят и расшифрован лишь после 8 раза, в 12 час 19 мин). Остановить дизель. Выйти на связь начальнику химической службы.

Дизель был остановлен, питание перешло на аккумуляторную батарею (При возгорании в 3-м отсеке пульта управления рулями «Корунд» были обесточены распределительные щиты РЩН № 6,7, что привело к остановке дизеля).

11.50 — разобраться с охлаждением дизеля. Приказ командира: врачу прибыть в центральный пост, рассчитать время снятия давления с 6-го отсека. В 6-м отсеке 13 атмосфер.

11.53 — Маркову разобраться с питанием насоса охлаждения дизеля».

В 11.17 была отдана команда о приготовлении к запуску дизель-генератора. Прошло 36 минут а личный состав не может запустить насос охлаждения дизель-генератора. Потому, что распределительный щит дизель-генератора получает питание от распределительного щита РЩН № 7, который был обесточен личным составом 2-го отсека по команде «Аварийная тревога! Пожар в 3-м отсеке». В этих условиях достаточно было возбудить генератор, и насос охлаждения запустили бы от самого дизель-генератора. Слабое знание членами экипажа материальной части привело к остановке дизеля.

Разгерметизация корпуса лодки

По ориентировочным расчетам, за время с 11 часов 6 минут до 11 часов 58 минут, т е. за 52 минуты, в 7-й отсек из системы воздуха высокого давления поступило около 6500 килограммов воздуха, что более чем в двадцать раз превышает объем отсека. В отсеке была устроена форменная «доменная печь» — в тридцать-сорок раз мощнее максимально возможного пожара в обычных условиях. Ориентировочные расчеты показывают, что среднеобъемная температура в 7-м отсеке могла быть около 800-900° С. Это означает, что в верхней части 7-го отсека, где расположены кабельные вводы, температура была такова, что плавились алюминиевые и медные сплавы, а металл прочного корпуса в отдельных местах мог нагреться до температуры перекристаллизации. Под воздействием горячих газов со стороны цистерны главного балласта № 10 правого борта и пожара в 7-м отсеке потеряли герметичность кабельные вводы резервного движительного комплекса этого борта.

Куда стравливалось давление из 6-го и 7-го отсеков? Как уже говорилось, давление стравливалось в другие отсеки подводной лодки через трубопроводы раздачи кислорода и удаления углекислого газа системы регенерации воздуха, через воздушный трубопровод системы дифферентовки, через трубопровод дистанционного управления арматурой воздуха высокого давления, через сливной трубопровод системы гидравлики и через систему уплотнения турбонасосного агрегата ТЦНА. Кроме того, горячие газы выходили через трубу аварийного продувания в цистерну главного балласта № 10 правого борта. В это время появились новые пути травления газов из 7-го отсека. Оператором пульта главной энергетической установки не был перекрыт кингстон охлаждения дейдвудного сальника (при ограничении мощности реактора до 30 % система охлаждения не влияет на ход подводной лодки и в соответствии со статьей 91 РБЖ-ПЛ-82 должна выводиться из действия без приказания). От пожара потерял герметичность и прогорел резинометаллический патрубок системы охлаждения дейдвудного сальника. Газы из 7-го отсека начали поступать в прогоревший патрубок и выходить за борт через открытый кингстон и змеевик охлаждения дейдвудного сальника. Горячие газы «размыли» уплотнение кабельных вводов резервного движительного комплекса правого борта и начали выходить в цистерну главного балласта № 10 правого борта. Кабельные вводы левого борта герметичность не потеряли, так как цистерна главного балласта № 10 левого борта была заполнена водой, что обеспечило интенсивное охлаждение уплотнения.

В это время в главном командном пункте принимают очередное безграмотное решение. Вместо того, чтобы перекрыть магистрали воздуха давлением 200 кгс/см2, воздуха забортных устройств и воздуха среднего давления, идущие в кормовые отсеки (необходимо было закрыть три клапана в 3-м отсеке), отдается команда о закрытии подгрупповых клапанов на перемычке воздуха высокого давления № 1, расположенной в 1-м отсеке, и на перемычке ВВД №3 — в 3-м отсеке.

После выполнения команды главного командного пункта о закрытии подгрупповых клапанов воздуха высокого давления подводная лодка осталась без воздуха и практически без средств борьбы за живучесть. И это еще не все. Личный состав 2-го и 3-го отсеков, а также два человека в 5-м отсеке были включены в аппараты ШДА стационарной дыхательной системы. Этого не могли не знать в главном командном пункте, и, отдавая приказ о закрытии подгрупповых клапанов ВВД, руководство подводной лодкой в прямом смысле этого слова перекрывало кислород людям, включенным в аппараты ШДА.

Вахтенный журнал:

«11.46 — Доложить температуру в 5-м отсеке.

11.47 — Остановлен дизель. Рубежи обороны в 4-м отсеке — носовая, кормовая переборка. В 3-м — кормовая переборка».

Командование лодки назначило новые рубежи обороны. При этом из главного командного пункта, по-видимому, отдан приказ личному составу 5-го отсека перейти в 4-й. Только этим можно объяснить назначение рубежей обороны в 4-м отсеке и следующую запись в вахтенном журнале:

11.58 — С 4-м связи нет. Приблизительно в 4-м 9 человек».

Этот приказ личным составом 5-го отсека не был получен либо его не смогли выполнить из-за заклинки двери в тамбур-шлюзе.

Вахтенный журнал:

«12.10 — В районе 7-го по правому борту масляные пятна, травит воздух (с мостика).

Падает давление в 6-м и 7-м отсеках. Воздух из них вместе с продуктами горения выходит через цистерну главного балласта № 10 правого борта и кингстон охлаждения дейдвудного сальника, что подтверждается докладом с ходового мостика.

12.11 — В 1-м обстановка нормальная. Водород, кислород и углекислый газ в норме, личного состава состояние хорошее.

12.12 — Головченко, Краснов во 2-м отсеке потеряли сознание. Переключить их в ИДА , (ИДА — изолирующий дыхательный аппарат ИДА-59. Имеет автономную систему обеспечения дыхания. Применяется для подводных работ и работ в отсеках с высоким давлением и отравленной атмосферой) включить кислородный баллон (приказание из ЦП). Приоткрыть по вдувной в 3-м (Отравленный воздух 7-го отсека сделал свое дело: люди, включенные в аппараты ШДА, начали терять сознание. Общей команды об использовании других средств защиты органов дыхания вместо аппаратов ШДА не последовало).

12.18 — Личный состав в аппаратной 4-го кор.Р. Личный состав из аппаратной выйти не может. Вышли Юдин, Третьяков. В 5-м люди в тамбур-шлюзе не могут открыть двери. Подняты в ВСК Краснов, Головченко. Грундуль поднялся сам. Во 2-м, 3-м замерить газовый состав. Давление снято с 4-го, 5-го, вывести личный состав. Мичман Каданцев… включен в ИДА 20 минут. Открыть люки 4-го и 5-го помещений. Удовл.».

Видимо, 4-й отсек находился под небольшим давлением, которое было снято разведчиками при входе в него. Только этим можно объяснить повышенное давление в аппаратной выгородке по сравнению с атмосферным и большую загазованность отсека. После снятия давления с отсека автоматически включился компрессор вакуумирования аппаратной выгородки, и пока это давление не было снято, в выгородку нельзя было войти. Разведчики сняли давление и с 5-го отсека. Переборочная дверь в 5-й отсек была открыта, но открыть дверь тамбур-шлюза этого отсека не удалось из-за заклинки ее от происшедшей в помещении вспышки.

Давление в 4-м и 5-м отсеках было снято, и Юдину, Третьякову и Каданцеву отдана команда о выводе людей из них. Сокращение «кор.Р.», видимо, означает «на корпусе реактора», а «Удовл.» говорит о состоянии членов аварийной партии.

Вахтенный журнал:

«12.33 — Из 4-го отсека переведены 2 человека: Махота, Валявин. Поднялись наверх».

Мичман В.С. Каданцев (объяснительная записка): «После пожара в 4-м отсеке личный состав этого отсека скрылся в аппаратной. Для их эвакуации была создана аварийная партия в составе командира дивизиона живучести капитана 3-го ранга Юдина, меня и лейтенанта Третьякова. Включились в ИП-6 и убыли в 4-й отсек. Отсек был сильно задымлен. Командир дивизиона живучести отдраил дверь в тамбур-шлюз аппаратной и вошел туда, закрыв за собой дверь. В это время я проверил готовность отсека к вентилированию в атмосферу. Из 5-го отсека были слышны стуки. Открыв переборочную дверь в 5-й отсек, я вошел в тамбур-шлюз 5-го отсека, но дверь тамбур-шлюза открыть не удалось. Не удалось это сделать и вместе с командиром дивизиона живучести».

Лейтенант А.В.Махота (магнитофонная запись опроса): «Первая партия разведчиков нас вскрыть не смогла. Второй партии удалось, очевидно потому, что работали компрессоры ваккумирования (снимали давление). Мы надели ПДУ и вышли в 3-й отсек, и нас вывели наверх в надстройку».

Благодаря активным действиям капитана 3-го ранга Юдина личный состав 4-го отсека удалось вывести из аппаратной. В это же время была проверена готовность 4-го отсека к вентилированию в атмосферу. Но прошло после этого еще 2 часа 24 минуты, прежде чем начали вентилирование отсека (Ничем не оправданная задержка).

Вахтенный журнал:

«12.25 — Получена окончательная квитанция на сигнал аварии. Вынести теплое белье наверх.

Членов экипажа, получивших отравление, вывели в ограждение рубки, и для них вынесли теплое белье.

12.41 — Вышли Юдин, Каданцев, Третьяков. Задымленность в 4-м отсеке большая.

12.55 — Махота включился в ИП-6 (Изолирующий противогаз, имеет автономную систему обеспечения дыхания. Применяется для защиты органов дыхания от воздействия отравленного воздуха при нормальном атмосферном давлении. «Быть включенным в ИП» — означает находиться в изолирующем противогазе ИП-6). Валявин в ИДА-59, идут в 4-й, 5-й. Плохо мичману Геращенко в ВСК. Разбить стекло тамбур-шлюза для выравнивания давления с 5-м отсеком.

13.00 — Посчитать всех людей. Нагружен редуктор ВВД-200. Готов к пуску дизель.

Лейтенант А.В.Махота (объяснительная записка): «Потом нас двоих вызвали в центральный пост и приказали, включившись в ИП-6, убыть в 4-й отсек и помочь личному составу 5-го отсека. Прибыв в 4-й отсек, мы зашли в тамбур-шлюз между 4-м и 5-м отсеками. Дверь тамбур-шлюза не открывалась, ее заклинило. Тогда мы выбили ее ногами и помогли выйти 6 человекам».

13.05 — Работает водоотлив дизеля. Доставлены из 5-го: Волков — 1, Ткачев — 2, Козлов — 3, Дворов — 4, Замогильный — 5, Шостак — 6. Кулапин в 5-м включен в ШДА. У него нет ИДА. Живой.

Когда их вывели из отсека, у некоторых пострадавших кожа свисала с обгоревших рук лохмотьями. Сильные ожоги получили пять человек. Когда врач на верху, на мостике, начал им делать обезболивающие наркотики капитан-лейтенант Волков и мичман С.Замогильный начали отказываться, несмотря на страшную боль, говоря, что они потерпят, а морфин необходимо поберечь на будущее.

13.08 — В ШДА в 5-м — Бондарь по левому борту. 6 человек из 5-го — наверх. Перед.

13.07 — Дворов, Махота — в 5-й за Кулапиным и Бондарем. Включены в ИП-6. Пришел Валявин из 5-го, поднес Бондаря и Кулапина в тамбур-шлюз. Задымленность в 5-м средняя. Валявин поднялся наверх».

Из 5-го отсека выведены шесть человек; цифры после фамилий означают порядок вывода людей из отсека. Не совсем понятно, почему запись в вахтенном журнале в 13 часов 8 минут оказалась ранее записи в 13 часов 7 минут.

Мичман Бондарь и матрос Кулапин, включенные в аппараты ШДА, остались в 5-м отсеке.

В вахтенном журнале допущена неточность: мичман Валявин только пытался поднести Кулапина, но не смог этого сделать.

Лейтенант А.В.Третьяков (объяснительная записка): «Мичман Валявин доложил, что матроса Кулапина он пытался тянуть из отсека, но так как тот был тяжел и Валявин плохо себя чувствовал, он не смог один этого сделать».

Капитан-лейтенант С.А.Дворов (объяснительная записка): «Примерно через 1,5 часа дверь саншлюза была открыта из 4-го помещения, и нас всех вывели в 3-е помещение. Я включился в новый ИП-6 и убыл снова в 5-е помещение с двумя ИП-6 для эвакуации матроса Кулапина и мичмана Бондаря, которые были подключены в ШДА. В 5-м помещении они были найдены в бессознательном состоянии. С мичманом Валявиным мы вынесли их в 3-е помещение».

Создается впечатление, что капитан-лейтенант Дворов во время пребывания в 5-м отсеке не контролировал как командир отсека состояние людей, включенных в аппараты ШДА.

Не ясно, делалась ли попытка надеть маски противогазов ИП-6 на мичмана Бондаря и матроса Кулапина. Кроме того, в эвакуации этих людей принимали участие не только капитан-лейтенант Дворов и мичман Валявин, но и капитан 3-го ранга Юдин, лейтенанты Третьяков, Махота, Федотко, мичман Слюсаренко, старший матрос Вершило. При этом следует заметить, что командование подводной лодки, зная, что в 5-м отсеке остались два человека, включенных в аппараты ШДА, не смогло организовать более многочисленную аварийную партию для одновременной эвакуации пострадавших. Два человека, посланные в 5-й отсек, не смогли вынести сразу двоих.

Вахтенный журнал:

«13.19 — Передано РДО (радиодонесение) № 12.

13.25 — Получена окончательная квитанция на РДО № 12. Нет информации о Колотилине.

Бухникашвили ориентировочно в 6-м отсеке.

13.27 — Выведен (Так в тексте) из 5-го Кулапин. Начался сеанс связи. Идет персонально в наш адрес. Нет пульса у Кулапина, поднят наверх.

13.33 — Слюсаренко, Федотко, Дворов, Валявин пойти в корму. Принята нагрузка на ДГ.

13.39 — Состояние ГЭУ: заглушен реактор всеми поглотителями, A3, КР, на нижних концевых выключателях. Температура 1-го контура 75° С, давление 1-го контура 105 кгс/см2, уровень 3-го КО — 19%, производится расхолаживание через систему ББР, в работе 2 ЦНПК. Полностью отсутствует управление ГЭУ. У Кулапина пульса нет.

13.40 — Дворов потерял сознание в 3-м отсеке. Бондарь в 3-м отсеке в тамбур-шлюзе.

13.41 — В 5-м людей нет. 5-й осмотрен. Вышли Валявин, Слюсаренко, Федотко, Вершило. В 1-м отсеке: Григорян, Анисимов, Кожанов, Сперанский. Во 2-м отсеке: Марков, Грегулев. Бондарь поднялся (так в тексте) наверх (без сознания)».

Закончилась эвакуация личного состава из 5-го отсека. На эвакуацию двух человек из 5-го отсека потребовалось 36 минут. Матрос Кулапин был поднят наверх за 20 минут. Более многочисленная аварийная партия эвакуацию мичмана Бондаря провела всего за 8 минут. Есть все основания полагать, что командование подводной лодки не имело возможности комплектовать многочисленные аварийные партии. В них входило всего одиннадцать человек из шестидесяти девяти членов экипажа, при этом командир дивизиона живучести капитан 3-го ранга Юдин был вынужден восемь раз ходить в кормовые отсеки в составе аварийных партий.

Несмотря на все старания старшего лейтенанта медслужбы Л.А.Зайца, спасти матроса Кулапина и мичмана Бондаря не удалось.

В это время на берегу события развивались следующим образом. В 12 часов 19 минут (а возможно, и в 11 часов 41 минуту) был расшифрован сигнал об аварии. В 12 часов 39 минут в район аварии направили самолет ИЛ-38, почему-то без специалиста-подводника на борту. В результате штаб Северного флота до конца трагедии был лишен объективной информации, а подводная лодка, может быть, квалифицированных рекомендаций, которые могли бы круто изменить дальнейший ход борьбы с аварией.

В 12 часов 50 минут штаб Северного флота передал на «Комсомолец» радиосообщение, в котором запрещалось погружение корабля и предлагалось находиться ему в дрейфе. Также было сообщено, что к подводной лодке следует самолет, ожидаемое время прибытия — 14 часов.

Прошли двадцать три (а может быть, и шестьдесят одна) минуты после расшифровки сигнала об аварии, и лишь тогда штаб Северного флота «догадался» запросить у объединения «Севрыба» дислокацию его судов. Время было 12 часов 42 минуты. Ответ получили в ту же минуту. Прошло еще 8 минут, и штаб Северного флота в 12 часов 50 минут наконец принимает решение — направить к месту аварии плавбазу «Алексей Хлобыстов». В результате только в 13 часов 20 минут плавбаза смогла начать движение в указанные штабом Северного флота координаты.

Вахтенный журнал:

«13.55 — Включились В ИП-6 — Юдин, Апанасьевич, Третьяков, Слюсаренко.

13.56 — Слюсаренко, Третьяков — страхующие, Юдин, Апанасьевич — аварийная партия в 6-й отсек. Передано РДО № 13».

Аварийная партия направилась в 6-й отсек. Цель похода подать огнегаситель в 7-й отсек.

14.12 — Прибыли Юдин, Федотко, Слюсаренко, Апанасьевич. Температура переборки 6-го отсека более 70° С, войти невозможно.

14.15 — Переснаряжены ИП-6, в 5-й для дачи ЛОХ в 6-й отсек убыли: Юдин, Апанасьевич, Слюсаренко.

14.18 Установлена связь с самолетом на УКВ.

14.20 — Дан ЛОХ в 6-й отсек из 5-го. Прибыли капитан 3-го ранга Юдин, матрос Апанасьевич, мичман Слюсаренко не ходил».

14.40 — Визуально обнаружен самолет. Дымит, заходит с левого борта, обозначая свое место, 4-моторный.

14.41 — Выключен «маячок» «Комара». Ил-38 — классифицирован».

В район аварии прибыл самолет, установлена связь с подводной лодкой, сделаны первые фотоснимки. С самолета сообщили, что к 18 часам к подводной лодке подойдут надводные корабли. В это время через самолет на подводную лодку из штаба Северного флота был сделан запрос о поступлении воды в прочный корпус и о пожаре. Одновременно обращалось внимание командования подводной лодки на необходимость использования всех возможностей системы ЛОХ для подачи фреона в 6-й и 7-й отсеки, на герметизацию кормовых отсеков, на исключение загазованности других отсеков подводной лодки, на ведение постоянного контроля за газовым составом в отсеках и на экономное использование индивидуальных средств защиты. Командный пункт Северного флота, не имея никакой информации о развитии аварии и ходе борьбы с ней, вынужден был передать набор типовых рекомендаций, известных и молодому матросу.

Тем временем подводная лодка начала валиться на правый борт из-за заполнения цистерны главного балласта № 10 правого борта. Вся борьба с креном на левый борт оказалась не только бесполезной, но и вредной. Был бесцельно потерян запас плавучести. Через прогоревший кингстон охлаждения дейдвудного сальника в 7-й отсек постепенно поступала вода. На снимке, сделанном с самолета в 14 часов 40 минут, отчетливо виден небольшой бурун по правому борту в районе указанного кингстона — это «пробулькивал» воздух из 7-го отсека. Нет точных отметок времени, когда крен начал переходить на правый борт и когда закончилось заполнение цистерны главного балласта № 10 правого борта. Показания членов экипажа противоречивы.

Источник: Военное обозрение

Автор стать: Семен Фомин обещал написать продолжение...

Раздел про морскую военную технику: Про корабли, море и флот

Гибель немецкой субмарины U-175 и спасение экипажа подводной лодки американскими моряками (ФОТО)

2015-12-06 11:12 egor_polygraph

Один из эпизодов "Битвы за Атлантику", 17 апреля 1943 года немецкая подводная лодка U-175 атаковала союзный конвой HX-233, однако вскоре была потоплена американскими кораблями береговой охраны "Спенсер" и "Дуэйн". Часть экипажа успела покинуть повреждённую подводную лодку и была поднята на борт американских кораблей.

Вступивший в строй в 1937 году как корабль береговой охраны, «Спенсер» (USCGC Spencer) в военные годы временно стал кораблем военно-морского флота США. Во время Битвы за Атлантику «Спенсер» сопровождал конвой, охотясь за немецкими подлодками. Знаменит потоплением подводных лодок U-175 и U-225. Это фото сделано в 1942—1943 годах.

Свою службу корабль продолжал до 1974 года. В 1981 году разрезан на металл.

Выстрел из бомбомёта корабля «Спенсер» по немецкой подлодке U-175. Большая океанская немецкая подводная лодка типа IX-C, времён Второй мировой войны. Лодка совершила 3 боевых похода, в которых потопила 10 судов (40 619 брт). 17 апреля 1943 года потоплена к юго-западу от Ирландии глубинными бомбами и артиллерийским огнём корабля береговой охраны USS Spencer. 13 членов экипажа погибли, 41 спасся.

Бомба «хеджехога» (бомбомет) требовала прямого попадания в подводную лодку, чтобы взорваться. Она не имела огромного разрывного заряда, как обычная «бочка». Однако ее разрушающее действие при попадании было ничуть не меньше, чем у артиллерийского снаряда. То, что бомба взрывалась только при прямом попадании, в одном отношении было скорее преимуществом, чем недостатком. Обычная глубинная бомба взрывалась, опустившись на заданную глубину, и охотники наверху не могли знать, попала она в яблочко или взорвалась в миле от цели. А вот взрыв бомбы «хеджехога» означал попадание, разве что на мелководье бомба взрывалась, ударившись о дно. В этом случае неопределенность сохранялась, зато в открытом океане взрыв говорил эсминцу, что цель поражена. И это означало, что лодка получила серьезные повреждения.

Вид с палубы американского корабля береговой охраны «Спенсер» (USS Spencer) на взрывы глубинных бомб, сброшенных с целью потопления немецкой подводной лодки U-175. После этих взрывов лодка всплыла, став легкой мишенью корабельной артиллерии. После тяжелых повреждений от снарядов орудий «Спенсера» лодка затонула. На заднем плане — корабли конвоя НX-233, который сопровождал «Спенсер».

Немецкая подводная лодка U-175 всплывает после атаки глубинными бомбами, став легкой мишенью артиллерии американского корабля береговой охраны «Спенсер» (USS Spencer). После тяжелых повреждений от снарядов орудий «Спенсера» лодка затонула.

Спасательная шлюпка отходит от корабля береговой охраны США «Спенсер» (USCGC Spencer) для высадки на поврежденную немецкую подводную лодку U-175 и спасения членов ее экипажа. Моторная лодка «Спенсера» была повреждена дружественным огнем при атаке на U-175, поэтому пришлось использовать весельную лодку.

Команда шлюпки была специально тренирована для высадки на немецкие подводные лодки в море для захвата шифровальной машины «Энигма».

На фото - лейтенант-командер Джон Б. Орен (LCDR John B. Oren) (в каске, стоит на корме шлюпки спиной к фотографу) и лейтенант Росс Буллард (LT Ross Bullard) (слева от Орена).

Оберштурман U-175 Хельмут Клотч (Obersteurmann Helmut Klotzch) взывает о помощи морякам американского корабля береговой охраны «Спенсер», потопившего лодку.

По словам американцев, некоторые из выловленных немецких моряков, на палубе Спенсера шутили, что оберштурман еще на подлодке запретил матросам звать на помощь, когда они окажутся в воде.

Спасшиеся моряки с затонувшей немецкой подводной лодки U-175 в воде и на борту судна на фотографиях ниже. Из 54 членов экипажа лодки 13 человек погибли, остальные 41 были подняты на борт американского корабля береговой охраны «Спенсер» (USS Spencer), от огня которого и погибла подлодка:

За фото спасибо: feldgrau.info

Смотрите еще: Про корабли в моем журнале

Как погибал австралийский крейсер «Сидней» (ФОТО)

2015-11-25 13:38 egor_polygraph